04認知症コラム

認知症とは?予防は可能?症状や対処法について解説

2025.07.31

年齢を重ねると、誰でももの忘れを経験するでしょう。しかし、認知症と加齢によるもの忘れは違います。この記事では、認知症の種類や症状、予防方法、対処法について詳しく解説します。ご自身やご家族のもの忘れが気になる方は参考にしてみてください。

認知症とは?

認知症とは、脳の細胞が死んだり機能が低下したりすることで、記憶や判断力などに障害が生じ、日常生活に支障をきたす期間が6カ月以上続く状態を指します。

認知症は進行性の疾患で、症状が進むにつれて一人での生活が困難になるため、家族や介護者の支援が必要です。現在、認知症を根本から治す治療法は存在せず、症状の進行を遅らせたり、症状を和らげたりすることしかできません。

若年性認知症:65歳未満で発症する認知症

65歳未満の働きざかりの年齢で発症する認知症を「若年性認知症」といいます。「書類作業ができなくなった」「金銭の計算が苦手になった」など、就労や経済的な面での影響が深刻です。また、もの忘れや意欲の低下などの初期症状があっても、本人や周囲が認知症だと気づきにくく、診断が遅れてしまうこともあります。

軽度認知障害(MCI):健常と認知症の中間の状態

軽度認知障害(MCI)は、物忘れが増えても日常生活は自立して送れる、健常と認知症の中間の状態です。MCIの段階でウォーキング等の運動、バランスの良い食事などを意識することが、認知症への進行予防や状態の改善に繋がります。適切な対応をすれば健常な状態に戻ることもあるため、もの忘れや意欲の低下などの症状を確認し、早期に発見することが重要です。

認知症と「もの忘れ」の違い

認知症による症状と、加齢によるもの忘れの大きな違いは、体験したこと自体を忘れるか、一部を忘れるかです。加齢によるもの忘れと違い、認知症は脳細胞の大幅な減少や変性、脳萎縮が起きて認知機能が低下するため、忘れ方や自覚症状に違いが生じます。場合によっては、記憶やコミュニケーションなどを司る前頭葉、言語や記憶、物事の理解に関わる側頭葉が萎縮し、病状が進行すると性格が変化することもあります。

| 認知症 | 加齢による 「もの忘れ」 |

|

|---|---|---|

| 脳で起きている 現象 |

脳細胞が病気によって減少・変性している。脳委縮が起きている | 加齢に伴い脳細胞が減少している。生理的な変化 |

| 記憶の忘れ方 | 体験したこと自体を忘れる (例)朝ご飯を食べたかどうかわからない |

体験したことの一部を忘れる (例)朝ごはんを食べたことは覚えているが、メニューを思い出せない |

| 忘れている自覚 | なし | あり |

| 新たに記憶する | できない | 可能 |

| 日常生活への支障 | 支障あり | 軽度またはない |

| 妄想 | 可能性あり | なし |

| 性格の変化 | 可能性あり | 基本的にはない |

| 症状の進行 | 進行する | あまり進行しない、または極めてゆっくりと進行する |

認知症の代表的な種類

認知症には種類があり、代表的なものは上記の4つです。なかでも「アルツハイマー型認知症」「血管性認知症」「レビー小体型認知症」の3つは3大認知症と呼ばれています。

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症は、脳に「アミロイドβ」というタンパク質が蓄積することで神経細胞が破壊されて発症する認知症です。これにより、脳が萎縮し認知症の症状が現れてきます。アミロイドβが脳に蓄積するはっきりとした原因はわかっていませんが、糖尿病や高脂血症、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病と関連が示唆されています。

脳血管性認知症

脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害が原因で、脳の神経細胞が障害されて発症する認知症です。脳血管障害はアルツハイマー型と同様に糖尿病や高血圧症、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病と関連があるとされています。とくに、血管性認知症は高血圧症との関連性が高いという研究結果が出ています。

高血圧や糖尿病などの生活習慣病が脳血管性認知症の主な原因とされています。損傷した脳の部位により症状は異なり、症状の出る出ないには波があるため「まだら認知症」とも呼ばれています。また、脳の血流量によっても状態が変動しやすく、起床時や食後などの血流量が減少するときに症状が悪化することがあります。

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、特殊なタンパク質「レビー小体」が神経細胞に増加し発症する認知症です。アルツハイマー型に次いで多くみられる認知症で、認知症全体の約20%を占めます。男性に多い傾向にあり、幻視や妄想、パーキンソン症状、認知機能の変動などの症状が特徴です。治療は薬物療法が中心ですが、薬剤に過敏な反応を示す場合があります。進行が速いため、早期診断と治療が重要です。

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症は、前頭葉と側頭葉が萎縮して発症する認知症です。特定のタンパク質が脳内に異常蓄積して、神経細胞の変性や脱落が起こることが原因とされていますが、まだはっきりとは解明されていません。周囲の目を気にしない自分本位の行動がみられるようになりますが、ほかの認知症によくみられるもの忘れなどの症状は目立ちにくいです。また、前頭側頭型認知症は「行動障害型前頭側頭型認知症」「意味性認知症」「進行性非流暢性失語」の3種類に分類されます。それぞれ脳の萎縮部分が異なり症状も少し違います。ほかの認知症に比べ若い年齢で発症する傾向にあり、ほとんどが70歳までに発症します。

| 病型 | 特徴 |

|---|---|

| 行動障害型 前頭側頭型認知症 |

同じ食事を繰り返す、食べ物でないものを口にするなど |

| 意味性認知症 | 単語の意味が理解できない、物の名前が出てこないなど |

| 進行性 非流暢性失語 |

話すスピードが遅く、言葉が詰まりがちになる 舌や口の動きがうまくいかず、発音が不明瞭になる |

前頭側頭型認知症はさらに、上記の3つの病型に分けられます。それぞれ、脳の萎縮部位が異なり、それによって症状も異なっています。

注意すべきその他の認知症

アルコール性認知症

アルコール性認知症は、長期間にわたる大量にアルコールを摂取することによって引き起こされる認知症です。アルコールが直接脳の神経細胞を傷つけることに加え、ビタミンB1の欠乏が脳の代謝を悪化させ、発症に至ります。意識障害やふらつきを起こす「ウェルニッケ脳症」や、新しいことを記憶できず作り話で補う「コルサコフ症候群」などを発症します。

正常圧水頭症

正常圧水頭症は、脳を満たす脳脊髄液が過剰にたまり、脳室が拡大して脳を圧迫する病気です。「歩行障害」「認知機能の低下」「尿失禁」の三徴候が特徴です。症状が他の認知症と似ていますが、脳脊髄液をお腹などに逃がすシャント手術によって症状の改善が期待できる数少ない「治療可能な認知症」として知られています。

薬剤誘発性認知症

薬剤誘発性認知症は、服用している薬の副作用によって生じる認知症です。とくに、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬や抗不安薬などが原因になりやすいといわれています。注意力が散漫になったり、時間や場所が分からなくなる「せん妄」に似た症状が出たりするのが特徴です。原因の薬剤を早期に見直すことで改善が期待できます。ただし、長期的な服用はアルツハイマー型認知症の発症リスクを高める可能性も指摘されています。

認知症の症状

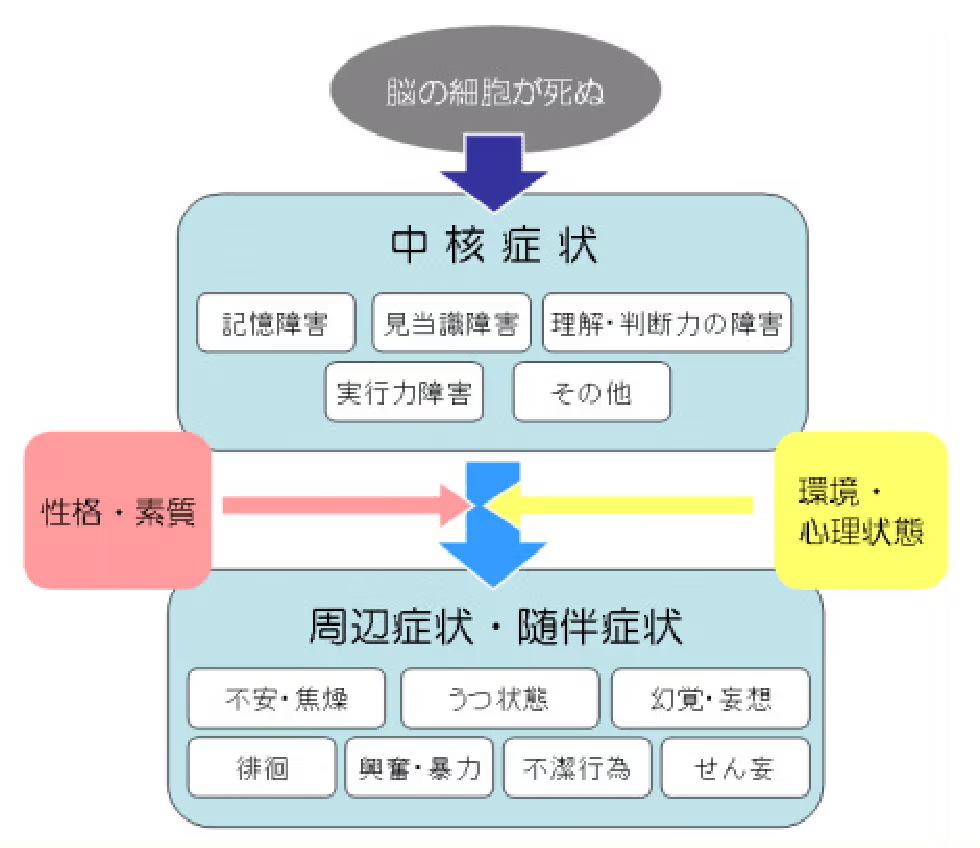

認知症の症状には大きく分けて中核症状と、その症状に伴う行動・心理などの周辺症状(BPSD)の2種類があります。

中核症状とは?

中核症状とは、脳細胞の損傷や機能低下によって起こる直接的な症状です。主に記憶障害、理解・判断力の低下、実行機能の障害、見当識の障害がみられます。これらの症状は認知症の代表的な初期症状で、早期発見と適切な対応が重要です。

周辺症状(BPSD)とは?

中核症状の出現に付随して起こる症状を周辺症状(BPSD)と呼びます。BPSDは「Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia」の略で、中核症状に対して周辺症状といわれることもあります。

中核症状の代表的な症状

中核症状では、主に記憶障害、理解・判断力の低下、実行機能の障害、見当識の障害がみられます。それぞれ簡単に解説します。

| 障害の種類 | 症状 |

|---|---|

| 記憶障害 | ・同じことを何度も言う ・聞く |

| 理解・判断力 の障害 |

・考えるのに時間がかかる |

| 実行機能障害 | ・仕事や家事の段取りができない |

| 見当識障害 | ・場所や時間がわからない |

記憶障害

記憶障害は認知症の代表的な中核症状で、とくにアルツハイマー型認知症でみられます。単なる物忘れとは異なり、食事をしたことや人と会った約束など出来事そのものを忘れてしまうのが特徴です。初期は直前の出来事を忘れる短期記憶の障害が中心ですが、進行すると、ご家族の名前が分からなくなったり、物の名前が思い出せなくなったりと長期的な記憶にも障害が及ぶことがあります。

理解・判断力の障害

認知症になると物事を正しく理解したり、的確に判断したりすることが難しくなります。たとえば、説明されても一度で意味を把握できなかったり、話の内容を整理するのに時間がかかったりします。また、同時にいくつかのことをしなければならない場面や、予期せぬ出来事が起きた場面などではパニックになることもあるでしょう。

実行機能障害(遂行機能障害)

実行機能障は物事を段取り立てて計画し、効率的に実行することが困難になる症状です。たとえば、料理で手順を考えたり、複数の調理を並行しておこなえず同じ味付けばかりになったりといった変化が見られます。また、「買い物に行く」といった行動でも、何から準備すべきか分からなくなったり、途中で目的を忘れてしまったりします。

見当識障害

見当識障害は、今いる状況を正しく認識する能力が失われる症状です。「時間」「場所」「人物」の順で物事が分からなくなります。具体的には、まず現れるのが今日の日付や曜日、季節といった「時間の見当識」の障害です。次に、自分がいる場所が分からなくなる「場所の見当識」の障害が現れます。さらに進行すると、家族や親しい友人さえも誰だか認識できなくなる「人物の見当識」の障害に至ります。

周辺症状(BPSD)の代表的な症状

周辺症状は「行動症状」と「心理症状」の2つに分類されます。中でも理解すべき症状を6つ解説します。

| 障害の種類 | 症状 |

|---|---|

| 行動症状 | ・徘徊 ・暴力 ・排泄の失敗 など |

| 心理症状 | ・怒りっぽくなりイライラする |

徘徊

徘徊とは、昼夜関係なく屋内外を歩き回る行動です。見当識障害によって場所が分からなくなったり、「家に帰らなければ」「仕事に行かなければ」という思いに駆られたりするなどさまざまな要因があります。警察庁の令和5年度の発表によると、認知症が原因の行方不明者は約2万人にのぼり、見守りや早期発見の仕組みが重要になります。

出典:警察庁生活安全局人身安全・少年課「令和5年における行方不明者の状況」

暴力・暴言

暴力や暴言は、本人の性格が変わったのではなく、病気による脳の混乱や不安から現れる症状です。たとえば、介護者のケアを「自分に危害を加える行為」と誤解して抵抗したり、自分の思い通りにならない強いストレスから大声を出したりします。本人にとっては、自分の身を守るための防衛反応であることが多く、行動の背景にある不安や戸惑いに目を向ける必要があります。

うつ

認知症の進行に伴い、以前はできていたことができなくなると、気分が落ち込んでうつ状態になることがあります。興味や関心が薄れ、一日中ぼんやり過ごしたり、口数が減ったりといった意欲の低下が主な症状です。とくに幻視などを伴いやすいレビー小体型認知症の初期症状として現れやすいといわれています。気分の変化についても見過ごさないようにしましょう。

幻覚

幻覚は、現実には存在しないものを、まるでそこにあるかのように鮮明に見たり聞いたりする症状です。認知機能の低下により、目や耳から入ってきた情報を脳が正しく処理できず、誤ったイメージを現実として作り出してしまうために起こります。「知らない人が部屋に座っている」「壁に虫がはっている」といった幻視が見える場合があります。

妄想

妄想とは、事実ではないことを強い確信をもって信じ込んでしまう症状で、記憶障害や不安な気持ちから引き起こります。代表的なのが、自分でしまい忘れたにもかかわらず「財布を盗まれた」と訴える「物盗られ妄想」です。他にも、「家族が自分の悪口を言っている」という被害妄想や、「配偶者が浮気している」という嫉妬妄想などが見られます。

不潔行為

認知症による不潔行為は、排泄に関するものが主です。トイレの場所が分からなくなる、便意や尿意を認識できない、排泄物を異物と感じて手で触ってしまう(弄便)といった行動が挙げられます。また、失禁してしまった羞恥心から、汚れた下着を隠そうとすることで、結果的に不潔な状況を生んでしまうこともあります。

認知症の4つの進行段階

認知症の症状は、時間の経過とともに変化し、一般的にいくつかの段階を経て進行します。それぞれの段階で現れやすい症状について紹介します。

前兆

前兆段階では、軽度の記憶障害や判断力低下が現れるが生活への大きな支障はまだありません。この段階は軽度認知障害(MCI)とも呼ばれます。「年のせい」と見過ごしがちですが、この時期の生活習慣の改善や適切な対応は、認知症への進行を遅らせたり改善したりできる可能性があります。

- 具体的な症状

-

- 同じ話を繰り返したり約束を忘れたりする

- 買い物の支払い計算が難しくなり小銭があっても常にお札で払う

- 趣味の手芸や料理などを途中で放棄してしまう

- 読書好きが本を読まなくなるなど趣味や活動への興味が薄れる

- 人付き合いを避けるようになりやる気がなくなる

初期

初期の段階では、記憶障害による日常生活での失敗が目立ち始めます。ご本人が自身の変化に気づき、強い不安や焦り、混乱を感じてうつ状態になることも少なくありません。部分的な介助は必要になりますが、自尊心を傷つけないように失敗を責めずに、できることを尊重する関わりが大切です。

- 具体的な症状

-

- 物事の理解や判断に時間がかかるようになる

- 同時並行した作業が苦手になり料理や電化製品の使用が困難になる

- 周囲との会話が噛み合わなくなり不安や怒りを感じやすくなる

- ゴミの回収日を守れなくなるなど社会的なルールの遵守が難しくなる

- 自信を失いうつ状態になることがある

中期

中期の段階では、時間や場所が分からなくなる見当識障害が深刻化し、徘徊や昼夜逆転が起こります。暴言や暴力、もの盗られ妄想といった周辺症状(BPSD)が顕著に現れる時期です。食事や入浴、着替えなど多くの場面で介助が必要となり、介護者の心身の負担が急増するため、介護サービスを利用し、チームで支える視点が不可欠です。

- 具体的な症状

-

- 自宅の場所やトイレの位置がわからなくなる

- 興奮状態に陥り暴言や暴力行為が増える

- 食事や入浴を嫌がるなど介護拒否が強くなる

- 「家に帰る」と言って徘徊したり行方不明になったりする

- 財布やお金を盗られたという「もの盗られ妄想」などが頻繁に現れる

末期

末期の段階では、認知機能の低下が著しく、家族の顔や自分のことさえ認識できなくなります。歩行や嚥下(えんげ)機能も衰え、寝たきりの状態になることが多くなります。食事や排泄など生活の全てに全面的な介護が必要となり、誤嚥性肺炎や褥瘡などの合併症を起こす危険性も高まる時期です。

- 具体的な症状

-

- 家族の顔も含め周囲の人を認識できなくなる

- 歩行困難や嚥下障害が現れ身体的な自立が困難になる

- 言語能力が極度に低下し基本的なコミュニケーションも困難になる

- 食事や排泄など日常生活の全てに介助が必要になる

- 感情表現が乏しくなり無表情になることが多い

認知症になりやすい人の特徴

認知症の発症には、単一の原因ではなく、さまざまな要因が絡み合っています。ここでは、認知症になりやすいとされる人の主な特徴や危険因子について解説します。

先天的な資質を抱えている

加齢は認知症の最大の危険因子で、65歳以上で発症率は急増し、85歳以上では約3人に1人が発症すると言われています。

また、アポリポタンパクE(ApoE)遺伝子の型を持つ方や、家族に認知症の方がいる場合は発症リスクが高まります。性差も存在するといわれており、女性はアルツハイマー型、男性は血管性認知症になりやすい傾向です。

生活習慣が乱れている

高脂肪・高塩分な食事や野菜不足といった偏った食生活は、認知症のリスクを高めます。また、運動不足は脳の血流を悪化させ、脳の萎縮を早める原因となります。さらに、喫煙や1日3単位以上の飲酒は脳にダメージを与えるため、脳血管障害を介して認知症の発症リスクを上昇させる要因の1つです。

元々の健康状態が悪い

糖尿病は、アルツハイマー型認知症のリスクを約1.5〜2倍に高めるといわれています。高血圧や脂質異常症、肥満といった生活習慣病も動脈硬化を促進するため、脳血管障害を招く大きな危険因子です。さらに、うつ病や慢性的なストレスは記憶を司る「海馬」を萎縮させる可能性があり、認知機能の低下に繋がります。

社会的に孤立している

家族や友人との交流が少なく社会的に孤立している状態は、認知症のリスクを高めます。人との会話や読書、学習、趣味といった知的活動が少ないと、脳の活性化が不足します。実際に、一人暮らしで社会との接点が乏しい場合、認知症のリスクは約1.6倍になるともいわれています。

認知症を早期発見するための

検査方法

認知症が疑われる場合、医療機関では正確な診断のためにさまざまな検査が行われます。早期発見のために行われる代表的な検査方法についてご紹介します。

面談

面談ではまず、ご本人から生活での困りごとなどを聞き、自覚症状を把握します。同時に、ご家族など周囲の方からも客観的な情報を得ることで、本人が気づいていない変化も確認します。医師による問診では、これまでの病歴や服薬状況、生活習慣などの総合的な健康状態を詳しく評価し、認知機能低下に影響を与えうる他の要因がないか判断してもらうことが必要です。

身体検査

身体検査ではまず血液検査において、甲状腺機能低下症や栄養不足など認知症と似た症状を起こす他の病気がないかを確認します。また、CTやMRIなどの画像検査で脳の構造的な変化を観察し、脳血流SPECTやPET検査において脳の血流・代謝機能を確認したうえで認知症の種類を判別します。

認知症検査

認知症検査でが、質問形式で認知機能を客観的に評価する神経心理学検査が行われます。「長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」や、記憶力・見当識・計算力などを評価する「MMSE」が代表的です。また、指定された時刻の時計を描いてもらう「時計描画テスト」では、図形を正しく認識する視空間認知や、物事を段取り立てて行う実行機能の状態を調べます。

認知症検査の種類や内容について詳しくはこちら

長谷川式認知症スケールについて詳しくはこちら

MMSEについて詳しくはこちら

認知症の予防

認知症は完全に予防できるものではありません。ただし、規則正しい生活習慣や運動、禁煙、アルコールの減量、認知トレーニングなどがリスクを低減することに効果的であるとWHOのガイドラインで示唆されています。

脳の神経細胞を健康に保つためには、上記の習慣を継続することが大切です。運動としてウォーキングを習慣づけたり、認知トレーニングとして社会活動に参加したりするのもよいでしょう。認知症は一度発症してしまうと完治が難しいとされているため、何よりも予防が大切です。

| 予防法 | 内容 |

|---|---|

| 身体活動 | 身体活動は、認知機能正常の成人に対して認知機能低下のリスクを低減するために推奨される。 |

| 禁煙 | 禁煙介入は、認知機能低下と認知症のリスクを低減する可能性があるため、喫煙している成人に対して行われるべきである。 |

| 健康なバランスのとれた食事 | 健康なバランスのとれた食事は、すべての成人に対して推奨される。 |

| アルコールの減量 | 危険で有害な飲酒を減量または中断することは、認知機能正常または軽度認知障害の成人に対して認知機能低下や認知症のリスクを低減するために行われるべきである。 |

| 認知トレーニング | 認知トレーニングは、認知機能正常または軽度認知障害の高齢者に対して認知機能低下や認知症のリスクを低減するために行ってもよい。 |

認知症の対処法・支援

現在のところ、認知症を完全に抑える治療法はなく、症状を遅らせる方法しかありません。ただし、一部で「治療可能な認知症」と呼ばれる特殊な病気があり、硬膜下血腫や水頭症、脳腫瘍などの脳の病気や、甲状腺機能低下症、ビタミン欠乏症などの体の病気、うつ病、せん妄、てんかんなどの精神神経系の病気が含まれます。

これらの病気は認知症に似た症状が出現するものの、原因疾患の治療によって改善する可能性があります。

一般的な認知症に対してはどのような対処法や支援があるのか見ていきましょう。

中核症状には薬物療法

アルツハイマー型認知症に対する薬物療法には、コリンエステラーゼ阻害薬(塩酸ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン)とNMDA受容体拮抗薬(メマンチン)が使用されます。軽度から中等度の症状に対して脳の働きを活性化させ、意欲を高める効果が期待できるでしょう。また、レビー小体型認知症にもコリンエステラーゼ阻害薬(塩酸ドネペジル)が処方される場合があります。

しかし、これらの薬剤の効果は一時的で、症状を遅らせる効果が期待できる程度です。また、副作用が出現する場合もあり、使用に際しては注意が必要です。血管性認知症に対して明確な効果がある薬剤は今のところありませんが、生活習慣を改めることが症状の進行を遅らせるうえで重要であるといえます。

行動・心理症状(BPSD)には適切なケアや

環境調整、リハビリテーション

行動・心理症状(BPSD)にはパーソンセンタードケアや環境調整、リハビリテーションが特に有効とされています。パーソンセンタードケアとは、認知症を持つ人を一人の人間として尊重したケアを提供しようとする考え方です。

ほかにも、デイサービスや介護サービスを利用して、本人が快適に暮らせるように環境を調整することも大切です。こうした取り組みは介護する家族の負担を減らすことにもつながります。リハビリとしては家事や買い物など日常生活に関わる動作が有効でしょう。

認知症の方との接し方

コミュニケーションの原則

- 話題を直接関係があることに集中する

- 指示を簡単なものにする

- 情報の量を減らして、要点を絞る

- 小さな情報に分ける

- その情報をゆっくりとひとつずつ提示する

- 時間をとって注意をじっくり払うようにする

- その人の自身の言葉で復唱させる(書いてもらう)

- 注意を喚起する

- 周りの騒音を少なくする

- 手振り身振りを使う

- 落ち着いた調子で話す

- 沈黙しても急かさず、待つ

- よく耳を傾けて何を言おうとしているのか聴き取る

困った行動への対応の原則

- 日頃からいい家族関係を作っておく

- 非難や説得は効果がない。誉める、嬉しがる、感謝する

- 楽しいこと、興味のあることができるように話しかけ、一緒に行動する

- 困った行動のパターンをしっかり観察する

- 困った行動の原因を考え、それを取り除くように努力する

- できるだけ制止せず、冷静に収まるのを待つ

認知症は、初期段階(軽度認知障害の段階)では本人が最も早く気付く場合が多いです。不安や悲しみ、周囲への疑念など、さまざまな感情に苛まれることもあるでしょう。家族や支援者は、認知症の方の感情を理解し、驚かせたり焦らせたりせず、否定的な言動で自尊心を傷つけないよう配慮が必要です。そのためには、コミュニケーションの原則、困った行動への対応の原則を理解しておきましょう。

ただし、家族にも自分の人生があるので、信頼できる介護サービスを見つけ、適度に利用することも大切です。認知症の方を支えるには、単に介護するだけでなく、その人の尊厳を守り、可能な限り自立した生活を送れるようサポートすることを心がけてください。

認知症に対するこれからの意識の持ち方

総務省の調査では、2023年9月時点で、日本の高齢者人口(65歳以上)は3,623万人です。総人口に占める高齢者人口の割合は29.0%と過去最高に達し、今後も高齢者の割合は増加するでしょう。内閣府の調査によると、2025年には高齢者人口は3,677万人に達すると見込まれています。

65歳以上の認知症患者は高齢者人口とともに今後も増え続けることが予想され、2030年には800万人以上、2060年には1,200万人弱にまで到達することが予想されています。認知症は社会問題であり、若い人も正しい知識を持ち、みんなで支える社会をつくることが必要です。

そのためにも、正しい認知症の予防方法、遅らせる方法を理解し、実行する意識が大切でしょう。

認知症に関するよくある質問

認知症について、多くの方がさまざまな疑問や不安があるでしょう。認知症に関するよくあるご質問についてお答えします。

Q認知症は何歳からなりますか?

認知症は高齢者に多く見られますが、65歳未満で発症する「若年性認知症」もあり、40代や50代で診断される方もいます。特定の年齢からなるというものではなく、誰にでも起こりうる病気です。

Q認知症になると顔つきが変わりますか?

病気で顔の作りが変わるわけではありませんが、表情が変化することはあります。意欲が低下して無表情になったり、不安や混乱から険しい顔つきになったりするためで、ご本人のその時々の感情や状態が顔つきに現れやすくなります。

Q認知症の疑いがある場合は何科を受診すればよいですか?

精神科、神経内科、脳神経外科などが専門です。最近は「もの忘れ外来」など専門外来を設ける病院も増えています。どこに受診すべきか分からない場合は、まず、かかりつけ医に相談して紹介してもらうのがよいでしょう。

Q認知症を予防する食事・ゲームはありますか?

「これをすれば絶対にならない」という方法はありません。しかし、魚や野菜中心のバランスの良い食事や、パズルや計算など頭を使うゲームは、脳の良い刺激になるといわれています。運動や社会参加も組み合わせて生活に取り入れることが大切です。

認知症の理解は正しい知識を持つことから

認知症は予防することが大切ですが、現在の医学では完全に予防することは難しいとされています。ただし、もし認知症になったとしても薬物療法で進行を遅らせることや、個人を尊重したケアやリハビリテーションを行うことで症状の緩和が期待できます。正しい知識を持って、機能を維持しながら穏やかな生活を目指しましょう。

認知症の研究は現在も進んでおり、つぎつぎに新たなことがわかってきています。以下からぜひ最新研究の詳細をご覧ください。認知症に対して新たな知見が広がるかもしれません。