04認知症コラム

若年性認知症をわかりやすく解説│

原因や症状、なりやすい人の特徴

2025.04.30

若年性認知症は、65歳未満で発症する認知症のことです。原因や症状はさまざまで、20代からでも発症する可能性があります。生活習慣病が原因で発症することも多く、早期発見と適切な治療が重要です。この記事では、若年性認知症の原因や症状に加え、予防法や利用可能な公的支援についても紹介します。

若年性認知症とは?

若年性認知症は65歳未満で発症する認知症の総称です

若年性認知症は、18歳から64歳までの認知症患者を対象にした呼称で、40歳以上を「初老期認知症」、39歳以下を「若年期認知症」と区分することもあります。日本医療研究開発機構(AMED)の推計によると、全国の罹患者数は2020年時点で約3.57万人です。

発症者の平均年齢は51.3歳で、約3割が50歳未満で発症しています。この年齢層は多くがまだ現役で働いており、社会的な役割が大きい時期です。そのため、患者本人だけでなく、家族や職場にも大きな影響を及ぼします。

高齢者の認知症との違いは?

若年性認知症は、男性の発症率が高い傾向にあるものの、医学的な観点では高齢者の認知症とほぼ変わりません。一方で発症することによる影響や、患者本人を取り巻く環境は大きく変わってきます。

まず、発症年齢が若いため、初期症状が現れても認知症であると思い至らないケースが多く、診断が遅れやすい傾向にあります。うつ病や更年期障害など、ほかの病気と勘違いしたまま病気が進行してしまう例も少なくありません。

さらに、介護者が配偶者に集中しやすいという問題もあります。子育てや親の介護と重なってしまう可能性も高く、家庭への影響が非常に大きいです。

- 要注意

- 働き盛りの年齢の場合、就労や経済面での影響が大きく、家族全体の生活基盤を脅かすリスクがあります。

若年性認知症になりやすい人の特徴

若年性認知症になりやすい人にはいくつかの特徴があります。まず医学的な観点では、若い頃からの不健康な生活習慣によって糖尿病、高血圧などの生活習慣病を患っている場合は注意が必要です。

性格面では、「協調性に欠ける」「短気で怒りやすい」「ネガティブ思考」「人との交流を避ける」といった傾向にある場合、リスクが高まるとされています。

以下の特徴を持つ方は要注意

ストレスや疲労を溜め込みやすい性格

協調性がない イライラしやすい 気にしやすい

生活習慣病

糖尿病 高血圧 脂質異常症

その他

過度な飲酒習慣がある若年性認知症の原因となる主な疾患

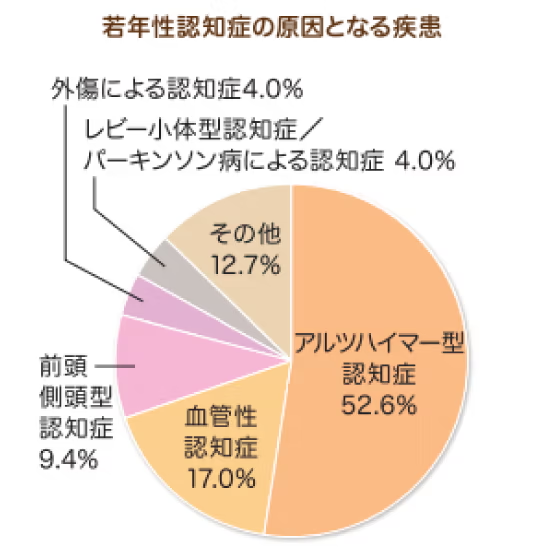

高齢者の認知症と同様に、若年性認知症の原因は多岐にわたります。主に内的要因で発症するものと、外的要因で発症するものに分けられ、それぞれの要因に応じた治療が必要です。

内的要因

外的要因

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症は、若年性認知症のなかで最も多く、全体の過半数を占める原因疾患です。脳に蓄積されたアミロイドβと呼ばれるたんぱく質が、脳細胞を破壊することで発症するとされています。

初期症状としてもの忘れが現れ、とくに最近の出来事を忘れやすくなるのが特徴です。時間の経過とともに緩やかに症状が進行し、見当識障害や判断力・理解力の低下や、不安・うつ、暴言・暴力といった心理症状を伴うこともあります。

脳血管性認知症

脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳卒中に伴って発症する認知症です。アルツハイマー型に次いで多い原因疾患で、障害が起きた脳の部位の機能は低下しますが、正常な部分は問題なく機能します。良いところと悪いところがまちまちに存在する状態となることから「まだら認知症」とも呼ばれます。

記憶障害だけでなく、早期から歩行障害や言語障害などが併発することがあるのも特徴です。また、感情のコントロールが難しくなったり、一日のなかで症状の変動が見られたりすることもあります。安定と悪化を繰り返しながら、症状が階段状に進行するのも特徴の一つです。

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉や側頭葉が萎縮することで発症する認知症です。若年性認知症の第3位の原因疾患で、全体の約1割を占めています。人格の変化や社会性の低下、言語障害などが代表的な症状です。記憶障害は比較的軽度ですが、同じ行動を繰り返す傾向があります。

また、抽象的思考や注意力の維持が困難になり、進行に伴い無気力・無関心になることもあります。初期から末期への進行は発症から平均6〜10年といわれており、比較的早く進行するのが特徴です。ただし、あくまでも集団的な傾向に過ぎず個人差も大きいため、参考程度にして頂ければ幸いです。

頭部外傷後遺症

交通事故や転落事故による脳への衝撃など、外的要因によって若い人でも突然認知症を発症することがあります。外傷の程度や部位によって症状は異なりますが、記憶障害、注意障害、遂行機能障害などのアルツハイマー型認知症に近い症状が現れます。

ただし、頭部外傷を原因とする慢性硬膜下血腫や脳腫瘍、正常圧水頭症などによる認知症は、脳外科手術で治る可能性もあり、適切なタイミングで治療することが重要です。

若年性認知症の症状

若年性認知症の症状は、認知機能の低下に直接起因する中核症状と、それに伴い二次的に現れる周辺症状(BPSD)に大別されます。それぞれの具体的な症状をみていきましょう。

中核症状

中核症状は、脳の神経細胞の障害によって直接引き起こされる症状です。主な症状には、新しい記憶が失われる記憶障害、時間や場所がわからなくなる見当識障害、計画立案や遂行が困難になる遂行機能障害、言語障害などがあります。同じ質問を繰り返す、約束を忘れるといったことが頻繁に起こるようになり、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼします。

周辺症状(BPSD)

周辺症状(BPSD)は、環境やストレスなど外的要因によって二次的に現れる症状です。暴言・暴力、徘徊、介護への抵抗、食行動の異常などの行動症状と、不安、抑うつ、幻覚、妄想、興奮などの心理症状に分けられます。

周辺症状は本人の性格や環境に左右されるため、症状の現れ方に個人差が大きく、対応が難しいケースも少なくありません。そのため、介護者の負担増加にもつながります。

若年性認知症の進行は早い

若年性認知症は、高齢者の認知症に比べて約2倍の速さで進行するといわれています。もの忘れや仕事のミスが増加する初期段階、日常生活に支障をきたす症状が現れる中期段階を経て、末期では寝たきり状態になることも少なくありません。40代で発症した場合、5年ほどで末期に至るケースもあるため、予防・早期発見・早期治療が重要です。

若年性認知症を予防するためにできる3つのこと

前述したとおり、若年性認知症は非常に進行が早いため、早期発見と適切な対策が重要です。ここでは、発症リスクを低減するために実践すべき3つの方法を紹介します。

早期発見のサインを見逃さない

もの忘れの増加、仕事のミスの頻発、段取りの遅れなどの初期症状に注意を払いましょう。家族や周囲の人々による観察も重要で、性格や行動の変化を見逃さないことが早期発見につながります。

- 若年性認知症のサインの例

-

- 直前の出来事を忘れることが頻繁にある

- 怒りっぽくなるなど性格の変化が現れる

- 同じことを何度も質問するなど、異常な行動パターンが出現する

生活習慣を改善する

若年性認知症の主な原因である血管性認知症は、生活習慣病と密接に関連しているため、運動習慣や食生活の改善でリスクを大きく低減できる可能性があります。バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけ、規則正しい生活を送るようにしましょう。

- 理想的な生活習慣の例

-

- 有酸素運動を週3回以上、1日30分程度行う

- 緑黄色野菜や魚、鶏肉を積極的に摂取する

- 過度な飲酒を控える

困ったら早期に医療機関を受診する

若年性認知症の治療には、早期の医療機関受診が極めて重要です。早い段階で受診することで、適切な治療や対策を早期に開始できることがあります。若年性認知症とうつ病などの類似症状を的確に鑑別し、適切な治療方針を立てるためにも、日本認知症学会や日本老年精神医学会の認定する専門医による診断が推奨されます。

若年性認知症が疑われる場合の対応

認知症は、本人と家族の双方に大きな負担がかかるため、日常生活を維持するためにも早期の対応が重要です。若年性認知症が疑われる場合、速やかに適切な診断を受けて支援体制を構築するなど、早期から治療とケアを開始しましょう。

医療機関の受診と診断を受ける

若年性認知症が疑われる場合、かかりつけ医や認知症疾患医療センターへの早期受診が推奨されています。診断は面談、身体検査、問診の3段階で進められ、正確な診断のためにCT、MRI、SPECTなど複数の画像検査方法を組み合わせて実施されます。専門医による適切な診断を受けることが、早期対応の第一歩です。

支援体制の構築をする

認知症と診断されたら、適切な支援ネットワークを構築することが重要です。まず、職場への状況説明と就労継続支援、地域包括支援センターでの利用可能サービスの確認などを行いましょう。また、家族間での介護の役割分担、経済面での早期対策と支援制度の利用なども必要で、状態や環境に応じた包括的な支援体制を整えることが求められます。

治療とケアを開始する

診断後は、症状に応じた抗認知症薬による薬物療法を開始し、定期的な通院と確実な服薬管理を行う必要があります。同時に、回想法や音楽療法などの非薬物療法、リハビリテーション、生活習慣の改善を並行して行うのが効果的です。

また、新しい趣味や活動を通じて脳を活性化させ、認知機能低下の遅延を図り、就労継続や社会参加の機会を模索することも大切です。

若年性認知症の方が

利用できる公的支援

国では、若年性認知症の方とその家族が利用できるさまざまな公的支援を提供しています。経済的負担の軽減や生活の質を向上させるためには、これらの支援を活用することが重要です。

| 支援名 | 支援の内容 |

|---|---|

| 自立支援医療 | 認知症の治療に関する通院医療費の自己負担分を助成 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 税金の免除や減免、公共料金や利用施設の割引などさまざまな支援を受けられる |

| 障害年金 | 障害による収入減少を補うための年金給付 |

| 傷病手当金 | 会社勤めの方が病気で働けない場合に受けられる手当 |

自立支援医療

自立支援医療は、認知症を含む精神疾患の治療のために通院する方を対象とした制度です。通院医療費の自己負担が原則1割となり、本人の収入に応じて月額負担の上限が設定されます。医療費の助成は、入院しないで行われる通院診療分のみが対象です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、若年性認知症の方がさまざまな支援を受けるために利用できる制度です。認知症の診断から6カ月経過後に申請が可能で、障害の程度によって1級から3級までの等級認定がなされます。取得すると、税金の免除や減免、公共料金の割引、公営住宅の優先入居などの支援を受けられます。

障害年金

障害年金は、若年性認知症により就労が困難になった方が受給できる可能性がある制度です。障害の程度や加入している年金の種類によって、受給できる年金が異なります。初診日から1年6カ月目に障害の程度を認定し、受給が受けられるかどうかが決まります。

傷病手当金

傷病手当金は、会社勤めの方が若年性認知症により働けなくなった場合に受けられる制度です。1日につき、標準報酬月額を30で割った金額の3分の2相当額が、最長1年6カ月まで支給されます。障害年金を受給している場合は支給されませんが、年金の受給額が傷病手当金の額を下回っている場合は差額が支給されます。

家族が若年性認知症になった場合の対応ポイント

家族が若年性認知症と診断された場合、本人の気持ちに寄り添い、できることを続けられるように支援することが重要です。経済面での対策を早期に検討し、利用可能な制度を確認しましょう。地域包括支援センターや医療機関との連携を保ち、必要な情報や支援を得ることも大切です。

また、介護者は自身のケアも忘れず、同じ境遇にある人々と交流したり、相談窓口、支援サービスを積極的に活用したりするなどして、一人で抱え込まないようにしましょう。

若年性認知症を理解し、

予防に取り組もう

若年性認知症は、働き盛りで発症するため、本人や家族への影響が大きく、経済的問題や子どもの教育への影響も深刻です。高齢者の認知症に比べて進行が早く、介護保険サービスや障害者自立支援サービスの利用、就労支援などが欠かせません。本人と家族の負担を抑えるためにも、早期診断や生活習慣の改善などの予防策に努めましょう。

認知症は発症後の治療が難しいため、日頃からの予防とケアが重要です。最新の研究では、認知機能を維持するための方法もいくつかわかってきています。認知症予防に関する最新の知見については、こちらで詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。