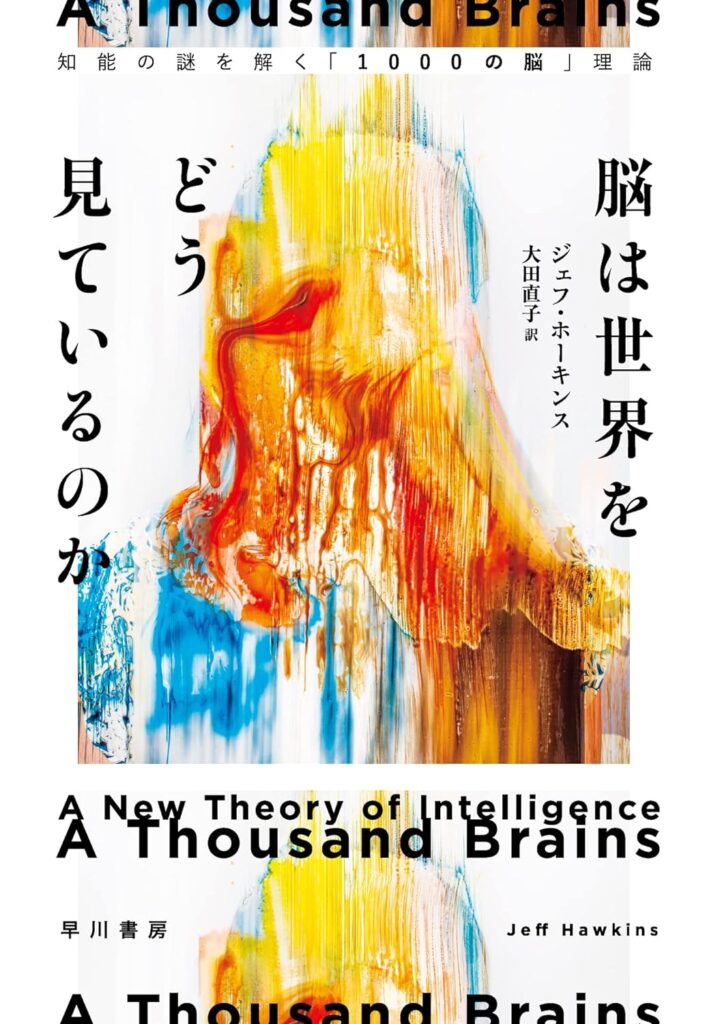

【注目書籍】機械知能は人間の脳を超えられない!その理由を知能の基本単位から紐解く

フィナンシャル・タイムズ2021年のベストブック、ビル・ゲイツの「今年おすすめの5冊」に選ばれた『脳は世界をどう見ているのか』(ジェフ・ホーキンス著/大田直子訳/早川書房)。本書が、脳をテーマとしながら、ビジネスの視点から見ても優れた書籍であることはこのことからもよく分かります。それもそのはず、著者のジェフ・ホーキンスは、スマートフォンなど影も形もなかった1990年代に携帯情報端末「パームパーロット」を開発してIT業界で大成功を収め、モバイルコンピューターの父とも呼ばれる人物です。そんな彼がなぜ「脳」を語るのか? 本書には、その理由からこれまでの研究成果、そして現在のAIなど遥かに超えた人類の未来計画までが描かれています。

ドーキンスも虜にした「知能の1000の脳理論」

本書『脳は世界をどう見ているのか』は、3部構成。第1部は7章立てで145ページと、本書324ページ中の約半分を占めています。脳の構造や基本的な役割を紹介する第1章「古い脳と新しい脳」から始まり、ホーキンスがたどりついた「知能の1000の脳理論」が詳しく解説されているので、この部分を読むだけで、本書がタイトルに掲げた『脳は世界をどう見ているのか』の解を得ることができます。

第2章「機械の知能」は第8章から第11章まで。モバイルコンピューターの父と呼ばれるホーキンスが機械知能について何を語るか興味が湧きますが、意外にあっさりしています。結局のところ、「今のAI(人工知能)は真に知的(インテリジェント)ではない」が結論のようです。では、人類はどんな人工知能を作り出し、それをどんな目的で使うべきなのか。その持論が縦横無尽に展開されるのが、第3部「人間の知能」です。第13章「人間の知能による人類存亡のリスク」、第15章「「人類の遺産計画」……目次を眺めるだけで、何が語られるかワクワクするはずです。

読みどころは、それだけではありません。序文を寄せたのはイギリスの進化生物学者リチャード・ドーキンス。生物の進化を遺伝子の視点で解説した彼の著書『利己的な遺伝子』は、世の常識をひっくり返すような爽快な理論展開もあって、世界的ベストセラーとなりました。そのドーキンスが「痛快で、とても刺激的なので、頭の中でワクワクするような大胆なアイディアが激しく渦を巻く」と絶賛したのが本書です。ちなみに、翻訳を手がけた大田直子氏は、ドーキンスの近著『神のいない世界の歩き方』(ハヤカワ文庫NF)も翻訳しています。大田氏によるあとがきにも本書の魅力がすっきりとまとめられています。ドーキンスによる序文と大田氏のあとがき、さらに各部の冒頭に掲げられたホーキンスによる「まとめ」を読むだけでも、本書の概要は十分につかめるでしょう。

「1000の脳」とは何なのか

脳は、生存に欠かせない機能を司る「古い脳」と、哺乳類だけにある知能の器官「新皮質(新しい脳)」から構成されています。この2つはルームメイトのような関係で、ときには対立することもあるが、新皮質が「呼吸を止めろ」と体に命じても、古い脳が呼吸を再開させるのを止めることはできません。「生存のために、知能が負ける場合がある」。これは第3部につながる本書の大きなポイントです。

しかし、ここまでは一般的な脳の話。次に紹介されるのは、神経科学者ヴァーノン・マウントキャッスルの発見です。マウントキャッスルは「新皮質は、直径約1平方ミリメートルの皮質コラム(柱状構造)で構成されていて、これが知能の基本単位だ」と、1978年に発表。このアイディアこそが、ホーキンスの「知能の1000の脳理論」の基礎となりました。皮質コラムは細いスパゲティのようなもので、その内部はさらに細いミニコラムがぎっしり。つまり、ミニコラムそれぞれに100個あまりのニューロンが入っています(ミニコラムは顕微鏡で確認できるが、コラム同士には境界がないため顕微鏡では確認できません。本書では1人あたり約15万個の皮質コラムがあるものとしています)。

皮質コラムのひとつひとつに「座標系」をつくる細胞がある。人間が「何か」を学習するとは、座標系を使って、その「何か」をモデル化することである。人間が「何か」を考えるときは座標系を地図のように使ってモデル間を動き回る。これがごく簡単にまとめた「知能の1000の脳理論」です。

この理論が画期的なのは、すべての学習や認知が共通のアルゴリズムで説明できること。これまでの脳理論では「映像を認識するときは、脳はこう働く」「聴覚は…」「数学は…」など、感覚入力や学習する対象の違いによって、バラバラの仮説が立てられていました。それに対して、マウントキャッスルは「あらゆる知覚と認知の根底に共通アルゴリズムがある」としました。ホーキンス率いる独立系研究企業ヌメンタの研究チームは、この考えを発展させて「皮質コラムの座標系」という新しい提案をし、それを発展させて「知能の1000の脳理論」を打ち立てたのです。

「知能の1000の脳理論」によれば、コーヒーカップや家具のような物理的なモノだけでなく、数学や民主主義といった概念に関しても座標系でモデル化し、学習できます。つまり、モノについて知ることも数学などを学ぶことも、共通アルゴリズムにおいて可能なのです。また、1つのものに関するモデルはいくつもあって、別々のコラム内に格納されています。では、1つのコーヒーカップを見たときに、複数のカップに見えないのはなぜか? それは、脳に投票システムがあり、瞬時に最適な1つの答えを導き出せるからとのこと。

ホーキンスは持論に合わせて既存のデータを使うのではなく、持論をベースにさまざまなケースを検証して、分かりやすく解説します。一方で、過去に発表されたさまざまな脳理論のどの部分が現実に合わないかをはっきりと指摘。本書を読むだけでは、現在の脳科学界で「知能の1000の脳理論」がどのように扱われているのか、今後は定説となっていくのかまでは分かりません。しかし本書を読む限り、「知能の1000の脳理論」は説得力にあふれ、普遍性が感じられるため、「そういうことだったのか」と、膝を打ちたくなります。

機械の知能、人間の知能

後半では、ホーキンスの考える未来が熱く語られます。第2部冒頭では、「現在のAIの知能は人間には及ばない」と喝破。たしかに、AIは限定された目的についてディープラーニングを行い、人間より速く正確に判断することはできます。しかし、その後も学習を続けたり、複数の目的を果たしたりすることはできません。その意味で人間に及ばないのです。

では、人間のような知的機械を作ることは可能か。ホーキンスは「知的機械は人間に似たものにはならない」と答えます。知能を作るには新皮質に似たものを作ればよいが、新皮質は目標や行動原理をもたず、それらは古い脳に由来するものだからです。しかし、座標系というアイディアを取り入れることによって、これからの知的機械は専用から汎用型に進化するだろうし、機械が人間に危害を加えたり、共存できなくなったりすることはないだろうとホーキンスは予測します。

そうして進化した機械知能は何に用いられるのか。それが語られるのが第3部です。

第3部は「脳は誤った信念に侵されることがある」「人間の知能が人類存亡を招く危険がある」という説明から始まります。やや唐突ではありますが、気候変動や核戦争のリスクを考えれば納得せずにはいられません。そのうえでホーキンスが提案するのが「人類の遺産計画」。いわく、知能のある人類ならば、古い脳の縛りから逃れて、人類の知識を宇宙のために残す方法を考えるべきではないか、という前代未聞の提言です。人類が絶滅するのはほぼ確実だし、数億年後には地球は生物が生きられない環境になる。その前に知能を残す計画を立てるべきだし、そこで知的機械を使えば──。劉慈欣作の世界的大ヒットSF小説『三体』を思わせる、ユニークかつダイナミックな論は、ぜひ本書でお楽しみください。

「最後の未知の器官」とも言われる脳について、これまで多くの研究がなされ、その細部に関する情報は揃いつつあります。それを取捨選択して繋ぎ合わせ、1つのビジョンを見せてくれるのが「知能の1000の脳理論」。後半は、その脳が生み出す知能の行方について、1つの可能性が示されます。

人間の叡智を、私たちが滅亡した後まで残すという夢。しかしその前に、滅亡を回避するための方策、あるいは先延ばしにするための方策を私たちの知能が生み出せるとよいのですが。

【書籍情報】

『脳は世界をどう見ているのか』(ジェフ・ホーキンス著/大田直子訳/早川書房)