【知っておくべき!学会レポート】農芸化学の今を知る「日本農芸化学会2022年度大会」②

公益社団法人 日本農芸化学会は例年、発表演題数は2000題、参加者は5500人を超えるという科学・生物学系の学会の中でも非常に規模の大きい集会です。3月16日㈬~18日㈮にオンラインで開催された2022年度大会の最終日には、実行委員会による企画シンポジウム「今こそ聞きたい農芸化学」が行われました。

その中から、99%が未だ解明されていないという微生物の可能性を示した講演「まだまだ広がる微生物の世界」をレポートします。

最先端の研究をひもときながら、農芸化学の扉を開く

冒頭、本シンポジウムの世話人代表者である京都大学化学研究所の栗原達夫氏(専門は微生物)から、「異分野の方に視野を広げて、農芸化学に触れてもらうというせっかくの機会を生かしきるために、有意義な時間にしたい」とのあいさつがあり、シンポジウムがスタートしました。農芸化学を先導する4人の専門家が各座長の案内のもとにリレー形式で登場。それぞれの専門分野で行われている最先端の研究をひもときながら、農芸化学の扉を開くという実に濃厚な内容です。

登壇された方と講演タイトルは次の通りです。

〇高谷 直樹氏(筑波大学 生命環境系・微生物サスティナビリティ研究センター)

「まだまだ広がる微生物の世界」

〇仲川 清隆氏(東北大学 大学院 農学研究科)

「脂質酸化情報の精緻化から創造する食品の未来品質・健康社会」

〇秋山 康紀氏(大阪公立大学 大学院農学研究科 教授)

「アーバスキュラー菌根共生の生理活性物質化学」

〇及川 英秋氏(北海道大学 理学研究員 特任教授)

「ゲノム情報を利用した生物活性天然物の酵素合成戦略およびその応用展開」

参加するにあたり、まずは「農芸化学」という聞きなれない学問について、調べてみました。学会ホームページによると、「農芸化学とは、生命・食糧・環境の3つのキーワードに代表されるような化学と生物に関連したことがらを基礎から応用まで幅広く研究する学問」とのことだそうです。

その歴史をさかのぼると、約100年前の1924年7月1日に「日本農芸学化学会」が設立。初代会長はオリザニン(ビタミンB1)を発見したあの鈴木梅太郎氏です。この学会の誕生によって、全国の大学の農学部に農芸学科が設置されることになったのだそう。ちなみに「芸」は「藝」の略字として定着していますが、そもそも「藝」という言葉には本来、「木や草の苗を地面に植える」という意味があり、「人の精神になにかを芽生えさえ、花咲かせ、心の中に豊かに実り、大きな収穫を得られる学問を表す」のだといいます。

「農芸化学」という学問の「藝」の道への第一歩が、まさに今回のシンポジウムかもしれません。その皮切りとなった高谷氏の講演内容をピックアップしてご紹介します。

解明されているのはたった1%の微生物だけ

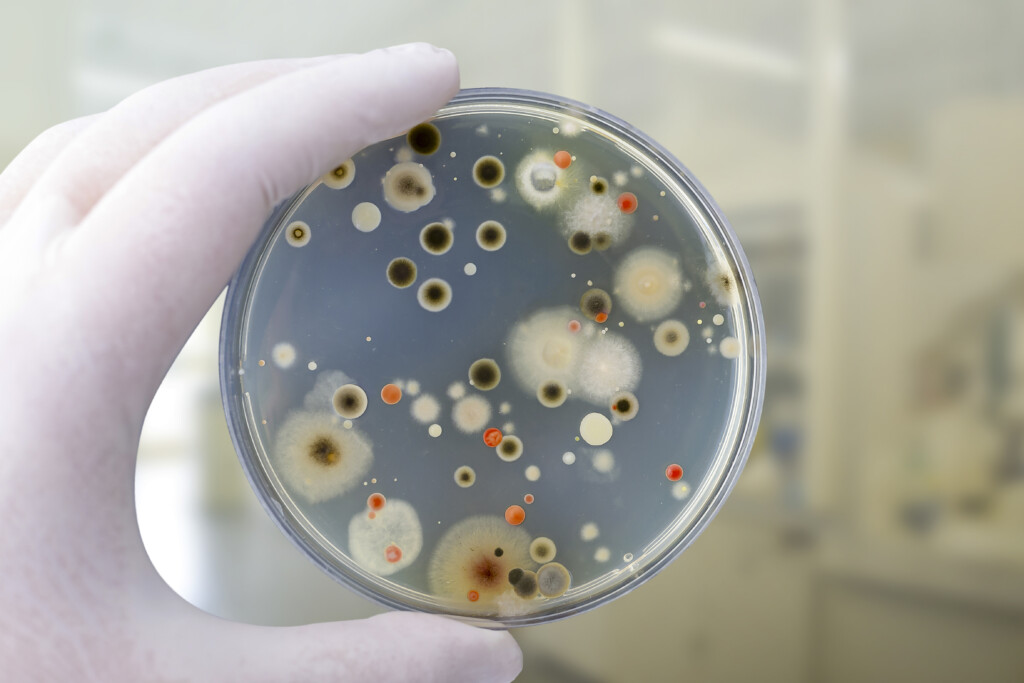

微生物とはいったい何者なのでしょう。微生物の例として、最初に映し出されたのが酵母の写真です。レモン状の形状のものから、ぷっくりとお餅のように膨らんだ、かわいい形をしています。「サッカロマイセス・セルビシエ」という名の酵母で、ワインやウィスキー、清酒などのアルコールはこの酵母が働いて生成されているという、大活躍している酵母のようです。

高谷氏によると、微生物の定義はまさに「小さい生物」というもの。微生物の種類としてはカビ、酵母、細菌(バクテリア)などがあるが、大体、大きさは数μ(マイクロ)メーターぐらいの小さな細胞からできているということ。微生物は地球上のわたしたちの生活圏にいるほか、極限環境にも存在し、その環境に対応するために、非常に多様な生物機能を発現してくるということです。驚いたのは、わたしたちが普段目にしている生き物、つまりは動物や植物といったものは生き物のごくごく限られた部分であり、そのほかはすべて微生物であるという点です。動物は約100万種、植物は数十万種、対して微生物ですが、菌類は200~250万種、バクテリアは数百万種いるとされ、その数は未知数。そしてなんと、いまその存在が分かっている微生物は、存在しているとされる微生物中のわずか1%で、残りの99%がいまだに解明されていない微生物なのだそうです。

「動物や植物のことを知っているからといって命について知っている気になっていちゃ困りますね」という高谷先生の言葉が柔らかくも、どっしりと胸に響きます。

人類はこのわずか1%の微生物の機能を利用して、暮らしに役に立つものを創ってきました。有名なところではアミノ酸発酵、昨今、話題のバイオエタノールは前出のサッカロマイセス酵母とセルロースを分解する酵素との合わせ技でできるということです。そのほか、グルタミン酸発酵菌でうまみ調味料ができたり、アスパルテームなどの人口甘味料が微生物由来の酵素でできていたりなど、まさに微生物の発酵の働きを生かし、暮らしのなかに役立ててきました。

薬では1920年代に見つかったペニシリンがアオカビにより発見され、ノーベル賞学者の大村智博士が開発したイベルメクチンも微生物から発見されたものとして例に挙げられました。さらに身近に微生物をイメージする例として食文化があります。たとえば、和食といえば、だしのうまみを大事にしている料理ですが、そのだしのベースとなる「かつお節」、和食の調味料に欠かせない「しょうゆ」や「みそ」などはまさに発酵食品であり、微生物の発酵が生み出した産物です。アジア圏内では大豆の発酵食品であるインドネシアのテンペ、中国酒の老酒など食文化は微生物とともにあるといえます。

SDGsで微生物が関わる領域は17項目のうち15項目にもわたる

日本の農芸化学者であり、発酵や徐像に関する研究の世界的権威者である坂口謹一郎氏の言葉を引用し、「それぞれの国・地域の主食の調理法と密接に関連している微生物を知ることは、人類の文化の成り立ちを解明するカギとなる」と高谷先生はいいます。食を視点にして微生物をとらえると、ぐっと親しみのあるものに思えます。

農業では、微生物が土壌から出てくる温室ガスを防いだり、飢餓を防ぐためにも微生物の研究が進められています。

「たった1%の微生物でこれだけの人類の発展が成し遂げられてきたのだから、残りの99%にアクセスすることで、もっといい世界が創れるのではないか」。高谷先生は力強くそう語ります。農業・食・環境など、微生物が関わる領域は、SDGs(持続可能な開発目標)の17のうち、なんと15項目にもわたります。それだけ微生物学は分野の広い学問であることが分かります。

脱「寒天培地」未知の微生物を捕獲するデバイスも開発

さて、講義はいよいよ第2章に突入していきます。ここでは、残りの99%の微生物にアクセスするために、どういう方法でアプローチをしているかに迫っていきます。

まず登場するのは細菌学の第一人者でロベルト(R)・コッホという学者です。1905年に「結核菌の発見」でノーベル生理学・医学賞を受賞しています。このコッホ氏が生み出したのが、寒天を用いた培地、「寒天培地」というものです。

この寒天培地を使って多くの微生物が環境から分離され、その正体が明らかにされてきました。ただ、この寒天培地ではアクセスできなかった残りの99%の微生物をどのように取り出すのか、それが現在の研究課題です。現在、高谷氏がセンター長となり、様々な大学と連携し、微生物学に理工学、情報学、生態学という異分野を融合させる形で研究が進められています。

たとえば微生物と理工学を融合させて新しい培養・観察、微生物を分離する技術を作ることで、いままでアクセスできなかった微生物にアクセスすることが可能になります。

コッホ博士の寒天培地のようにシャーレでひとつのコロニーにしてしまうとほかの微生物が生育するための因子がなくなってしまい、多様な微生物が捕獲できないという状況がありました。

しかし、高谷氏の研究チームでは新しい隔離培養の方法として「1細胞マイクロ隔離培養デバイス」を使った分離を現在、進めています。実際にこのデバイスを使って、寒天培地と違うタイプの微生物が捕獲できるかを解析してみたところ、普通の寒天培地のシャーレで培養した場合と比較すると、明らかに違う微生物を捕獲することができました。このデバイスで、いままで分離されなかった微生物が捕獲できる可能性があるのでは、とさらに検討を進めているということです。

微生物の解明が健康と環境の課題解決につながる可能性も

高谷氏によれば、地球上には多様な種の微生物がいて、実は地球上の全バイオマスの50%が微生物だという報告があるそうです。また、微生物は動物と、あるいは環境と、あるいは植物と相互作用していることがだんだんわかってきました。これは別の見方をすると、普通、一般人は人を中心にその関わりを考えますが、微生物学者は違う方向性でそれをとらえるそうです。

「地球上は結構な量の微生物で満たされていて、微生物と動物の先に健康、微生物と植物との関わりの先に食糧や農業の問題、微生物と水、土、大気の関わりの先にさまざまな環境問題が起きている、と。しかし、微生物がブラックボックスであるがために、食・環境・健康に関する未解決な問題がまだまだあるのではないか」という使命感を持っているということなのです。

そして、身近な生態系のなかの微生物をまずは知っておこうと、圃場(ほじょう)を使った取り組みもしています。この圃場は筑波大学にあり、約40年間、4年8輪作で6作物を12の施肥条件で実験を行っています。この圃場の微生物を徹底的に解明することで生態系のモデルを作ることが期待されています。

こうした菌の関わり、生態系のネットワークやその機能を担う微生物がわかってくると、たとえば、食糧生産を考えたときに、普通は肥料を与えてジャガイモを大きくするところを、肥料を与えなくてもジャガイモが大きくなるときに関わる微生物を与えることで肥料が必要ではなくなるということも考えられます。連作障害などに対しても、微生物を活用して有効な手立てができてくるのではと、質問者からも期待の声があがりました。

今シンポジウムでは、「農芸化学」が、わたしたちの暮らしそのものに密接に関わっている学問であるということがわかり、主役はヒトではなく、地球上にまちがいなく多量に存在しているであろう微生物だということがわかりました。皆さんも、これから身近にある、まだ解明されていない99%の微生物の存在を少し意識しながら生活してみてはいかがでしょうか?