「第1回世界長寿サミット」と老化に挑むビフィズス菌の最新エビデンス

【講演2】健康長寿社会を目指すビフィズス菌の役割

続いて第2講演では、阿部文明氏が、「健康長寿社会を目指すビフィズス菌の役割」と題して登壇しました。ビフィズス菌に関する既知情報の整理から、老化との関連性、ヒトのビフィズス菌が産生する有用代謝産物ILA(インドール-3-乳酸)とビフィズス菌BB536株の研究報告を交えて解説します。

ビフィズス菌の老化への影響とWHOの提唱「The First Thousand Days」

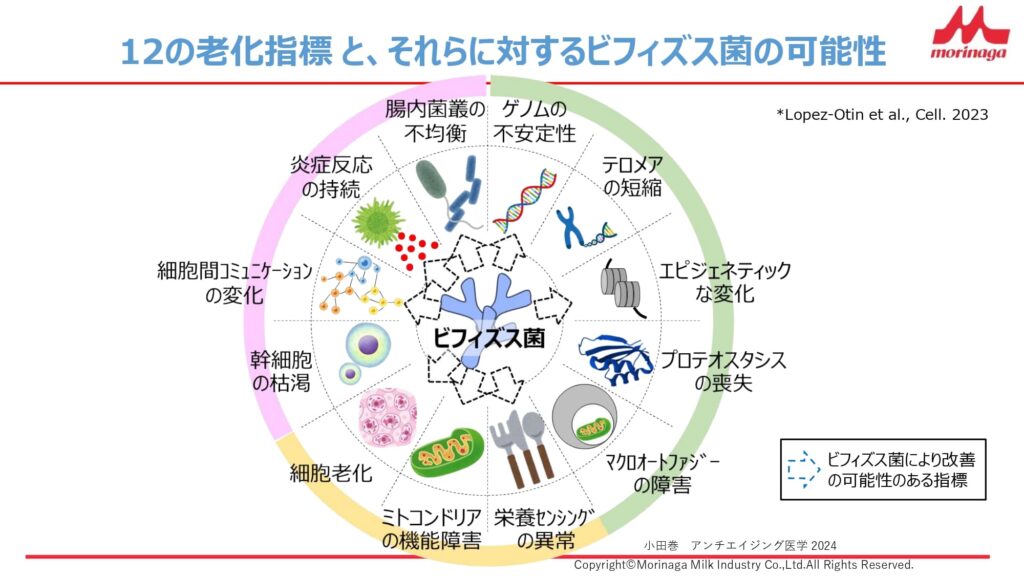

前述のとおり、ディスバイオーシスは老化指標12要素の一つとして挙げられ、世界的に腸内細菌叢の研究が進められている現状を話しました。なかでもビフィズス菌は、腸内環境を整えるだけでなく、他の多くの指標にも密接に関与しているとして、老化研究の関係者から注目を集めています。

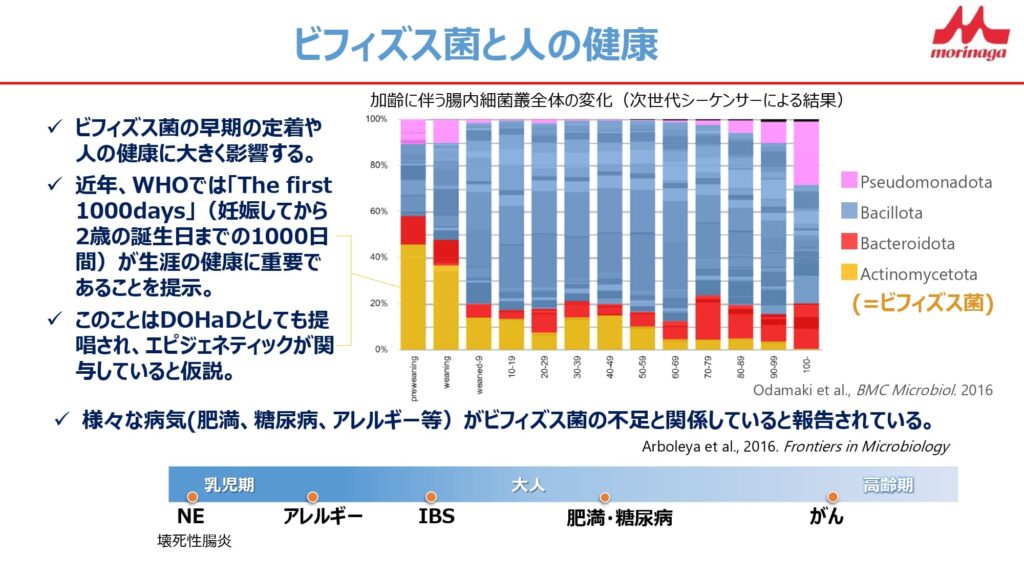

一般に、ヒトの腸内細菌叢は乳幼児期の腸内でビフィズス菌が大半を占め、これが離乳食開始後から減少し始めて、その後は大きな変動なく経過します。そしてビフィズス菌は高齢期、特に70歳頃から減少し始めるという流れを示しました。

続いて最近、WHOが提唱した「The First Thousand Days(最初の1000日間)」について解説します。この1,000日間が指すのは、妊娠時の胎児期から2歳までの約3年間です。これには、第二次世界大戦中のオランダにおける飢餓妊婦の調査が根拠となっており、胎児期の栄養不足がエピジェネティック変化を引き起こし、その後の生活習慣病や肥満リスクを高めたという報告について説明しました。

また、低出生体重児は腸内菌叢が未熟なため、加齢後に病気のリスクが増すことも分かっていると付け加えます。つまり、老後の健康を考えるのであれば、胎児期からのケアが重要だということです。

ビフィズス菌の基礎知識、ヒトにはヒトのビフィズス菌が良い理由

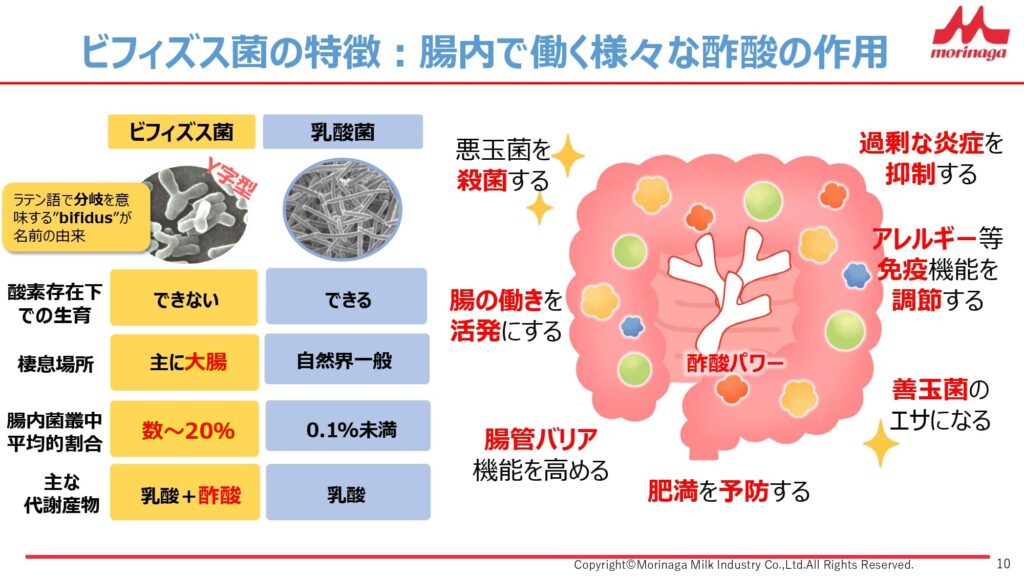

ここで、ビフィズス菌の基礎知識を整理しました。ビフィズス菌は乳酸菌と異なり、大部分が大腸に生息して酢酸を産生します。母乳で育てられた乳幼児の腸内細菌叢は9割以上がビフィズス菌のため、便が甘酸っぱい匂いがするのはこの酢酸によるものです。産生された酢酸は有害菌の抑制、腸機能の活性化、腸管バリアの強化、免疫機能の調節、炎症の抑制など、多くの健康効果をもたらします。

科学誌『サイエンス』では、動物実験でビフィズス菌が腫瘍抑制効果を発揮し、免疫チェックポイント阻害剤との併用でその効果が増強されたという報告も紹介しました。

また、高齢者ではビフィズス菌が減少する傾向にあるため、酢酸産生を促すことが老化対策にも有用であると言及します。

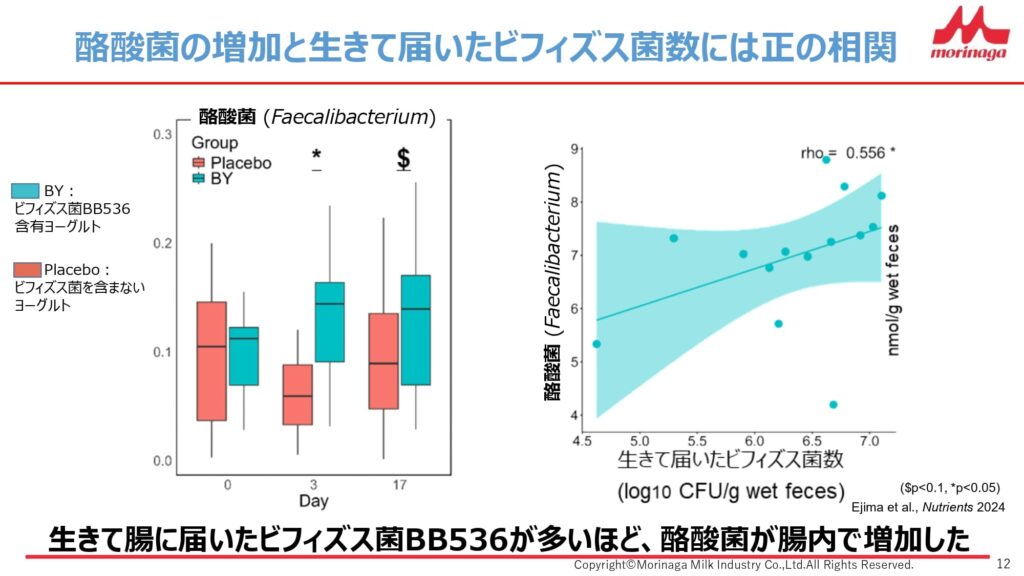

加えて重要なのは、ビフィズス菌は直接的に酪酸を産生しないものの、酢酸を介して酪酸産生菌の酪酸産生を増やし、短鎖脂肪酸の産生に寄与するということです。事実、ビフィズス菌を含むヨーグルトの摂取により酪酸菌が増加し、その数と摂取菌数に相関があることを説明しました。

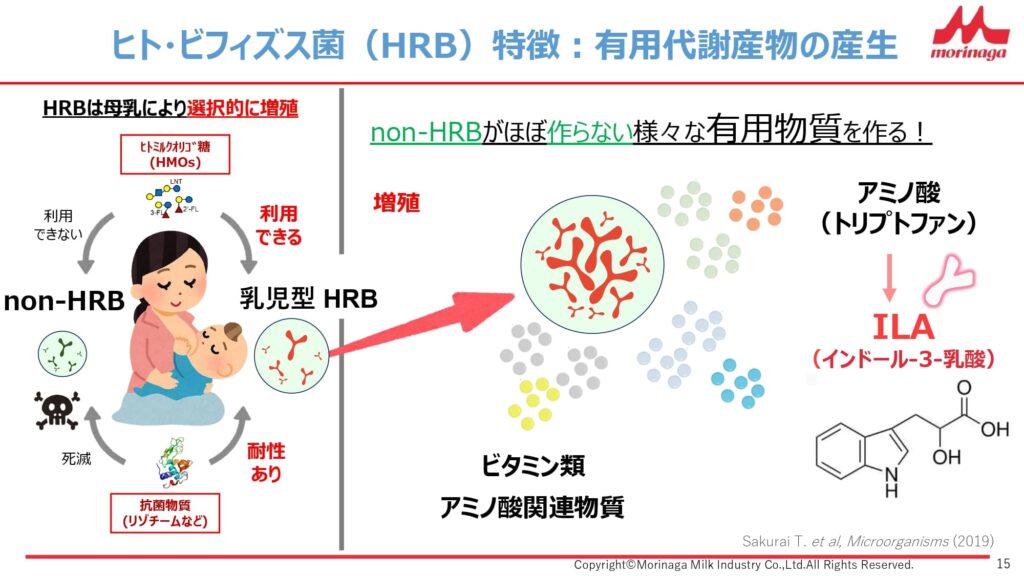

ビフィズス菌には約100種類が知られ、ヒトと動物ではその特徴が異なることも解説しました。母乳にはビフィズス菌を育てるオリゴ糖や、抗菌物質であるリゾチームとラクトフェリンが含まれています。動物のビフィズス菌は、ヒトの母乳中のオリゴ糖を利用できず、抗菌物質への耐性もありません。実際の実験では、ヒトの母乳に対してヒトのビフィズス菌を植え付けると増殖が見られる一方、動物のビフィズス菌は死滅したことを説明しました。

ビフィズス菌によるILA産生の効果とBB536株の研究報告

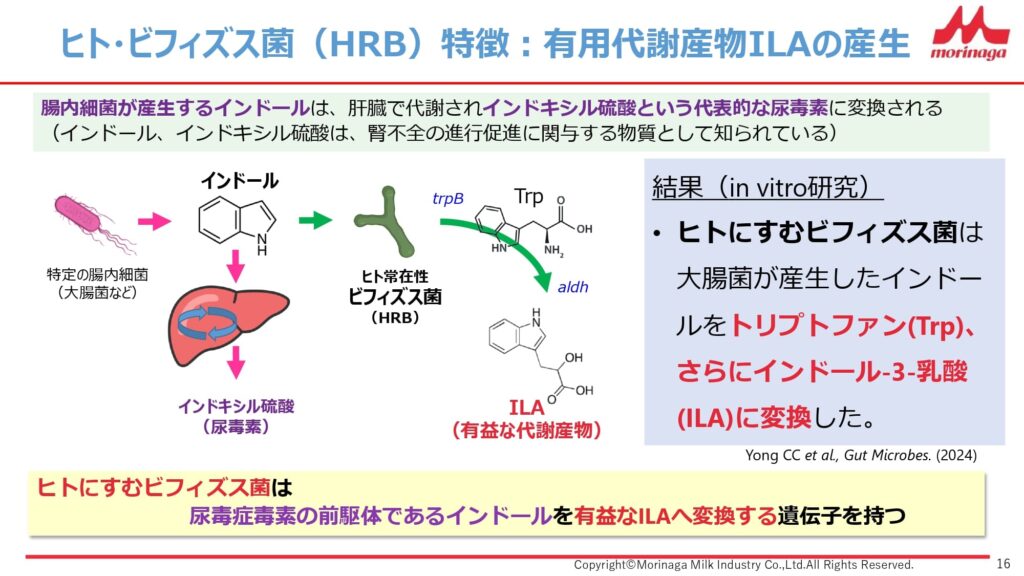

さらに阿部氏は注目の代謝産物として、ヒトのビフィズス菌が産生するILA(インドール-3-乳酸)について解説を進めます。これは動物のビフィズス菌では産生できません。

一般に、ヒトの腸内に生息する一部の有害菌は、尿毒症毒素の前駆体であるインドールを産生し、これが体内でインドキシル硫酸に変換されることで、腎障害の原因となると考えられています。ヒトのビフィズス菌は、このインドールをトリプトファンを経て、有益なILAへと変換するのです。加えて、ビフィズス菌は酢酸を産生することで、有害菌を抑える働きも。

ILAは大腸や体内のレセプター(受容体)を介し、腸内細菌叢の改善、腸管バリアの保護、免疫賦活、大腸がん予防、大腸炎など様々な作用があると期待されています。比較的まだ新しい研究分野にもかかわらず、関連論文はいくつも発表されているとのことです。さらに、脳機能への影響についても研究が進められていると述べました。これが、長寿社会においてビフィズス菌が注目されている理由の一つであると言い添えます。

ビフィズス菌BB536(以降、BB536)は1977年から商品に利用され、市販のヨーグルトでもお馴染みです。すでに世界各国で研究され、論文数は290本以上にのぼります。

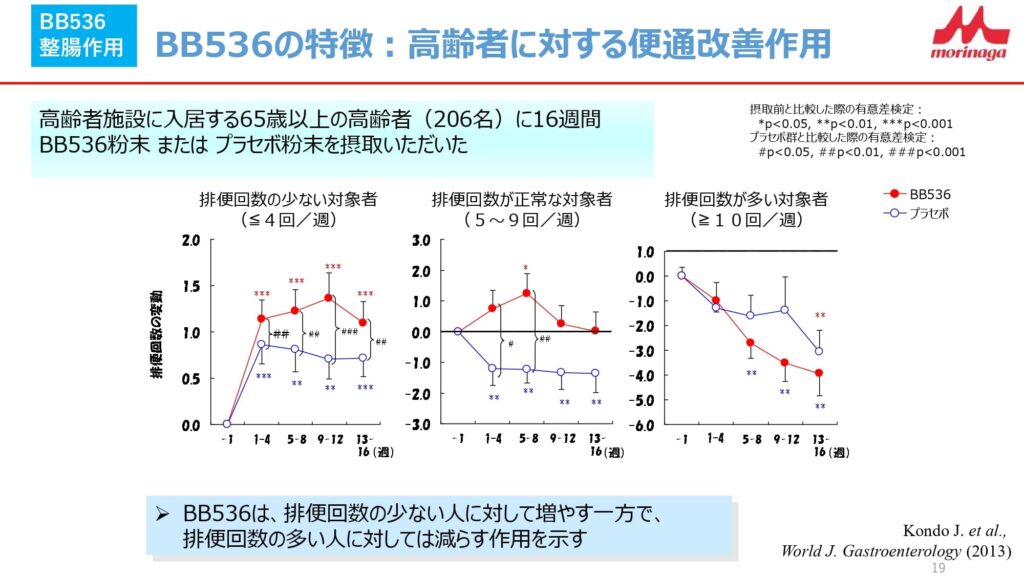

このBB536を使った臨床試験では、高齢者施設の入居者を対象に、便秘の改善や下痢の抑制、インフルエンザの予防効果について有意差が出たと話しました。

脳腸相関やMCIに対するMCC1274株の研究報告

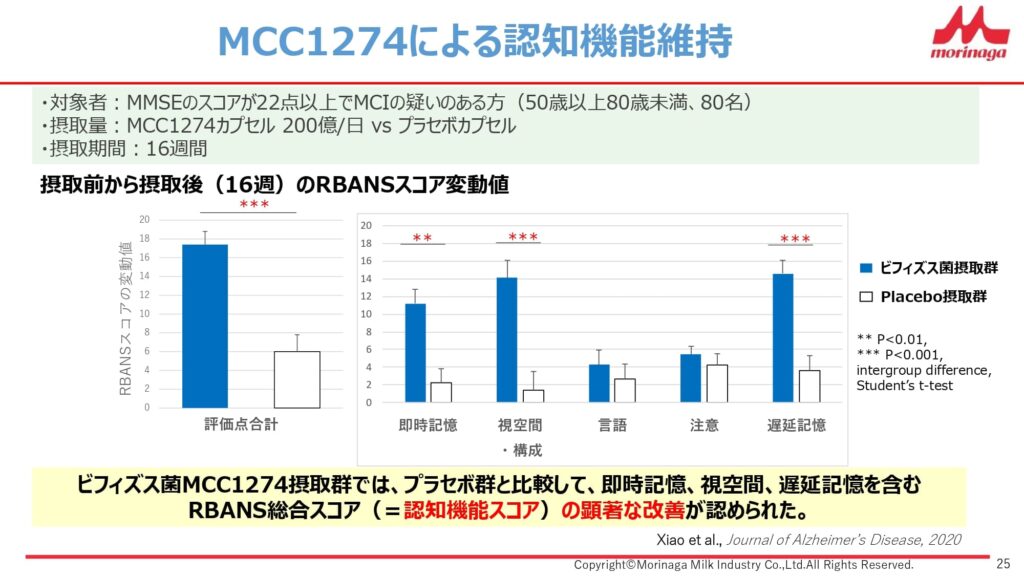

最後に、脳腸相関の視点を踏まえ、ビフィズス菌が加齢による認知機能低下予防に寄与できる可能性について言及しました。ビフィズス菌MCC1274の臨床試験では、MCI(軽度認知障害)患者において、即時記憶、視空間構成、遅延記憶を改善し、総合スコアも向上させたという研究報告も。

今後、世界的な高齢者増加の中でビフィズス菌がPoA(個々の老化するスピード)を緩やかにし、生物学的年齢を若く保つことに貢献することを目指し、研究を続けていくと締めくくりました。

【パネルディスカッション】食事摂取基準と世界長寿サミットとの整合性は?

登壇者2人を迎えたパネルディスカッションでは、参加者から様々な質問が寄せられました。

たとえば、「老化速度とビフィズス菌との関連性の有無」など。これについては阿部氏より、現時点では具体的なデータはまだないものの、今後のコホート研究で調査したい旨の回答がありました。以前から、高齢者でビフィズス菌が減少する理由や、認知機能を含めた代謝産物の有効性については示唆されているため、研究が進む中で明らかになってくるだろうということです。

そして、「日本人の2025年版 食事摂取基準と世界長寿サミットで議論された食事内容との整合性」については、内藤先生が回答しました。日本の栄養学はカロリーや三大栄養素を中心に考えられているのに対し、認知症予防の視点で考えた場合、国際的には『マインド食』と呼ばれている、地中海食と高血圧予防のための減塩食がゴールドスタンダードであると解説します。ただ、マインド食で推奨される食材のナッツ類やベリー類は、日本の栄養基準には栄養素として位置づけられていません。

また、2025年版 食事摂取基準で最も大きな話題となった食物繊維に対しても、WHOが提唱する食物繊維とは捉え方が異なることを、解釈の注意点として挙げました。

<おわりに>

このセミナーに参加し、世界の老化研究の最新情報と課題に触れることができました。近い将来、身近な存在であるビフィズス菌の新たな機能が、PoAや生物学的年齢とどのように関連しているのか解明されていくのが楽しみです。