「第1回世界長寿サミット」と老化に挑むビフィズス菌の最新エビデンス

世界中で高齢化が進む現在、海外の研究者や食品メーカーは、日本の高齢化社会への対応策に強い関心を持っています。そのような背景のなかで、2025年6月16日から19日にかけて、京都府京丹後市で「第1回世界長寿サミット」が開催されました。

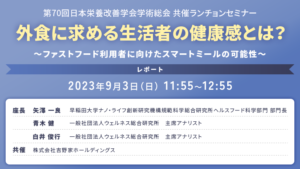

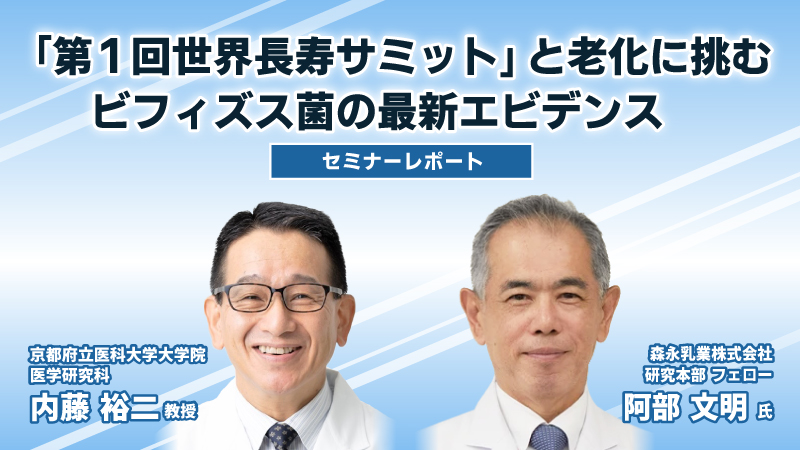

ここでは、そのサミットで発表を行った京都府立医科大学大学院医学研究科の内藤裕二教授と、森永乳業株式会社研究本部フェローの阿部文明氏が登壇された勉強会『世界の老化研究の最前線を伝える「世界長寿サミット」』(主催:一般社団法人ウェルネス総合研究所、開催日:2025年7月9日)の模様をレポートします。

【講演1】第1回世界長寿サミットを終えて~サミット宣言を解説する~

はじめに講演1では内藤裕二先生が、「第1回世界長寿サミットを終えて~サミット宣言を解説する~」と題し、サミットの概略から老化研究の最新動向、フレイルや食文化の視点を交えた研究成果と、これからの展望について解説されました。

第1回世界長寿サミットで語られる老化研究のいま、長寿社会にむけた宣言4つの柱

まず、「世界第1回長寿サミット」の参加者や開催目的、老化研究における最先端の話題について触れました。サミットにはアカデミアや企業の関係者だけでなく、日本全国、そして世界各国から長寿対策に関心を持つ様々な領域の参加者が集結。市民公開講座も設置され、多様な立場の人たちが長寿に関する課題や最新情報を共有する場となりました。

近年、老化研究は世界中で目覚ましい進展を遂げています。「老化は病気」と捉える見解が常識になりつつあるなか、老化の予防法や逆戻りとも言える若返り法、その効果を客観的に評価するためのバイオマーカーの探求が国際的に加速しているとのこと。WHO(世界保健機関)も、老化の過程に病気のようなプロセスが関与し、早期の対策が有効ではないかという考え方を徐々に容認しつつあると言います。

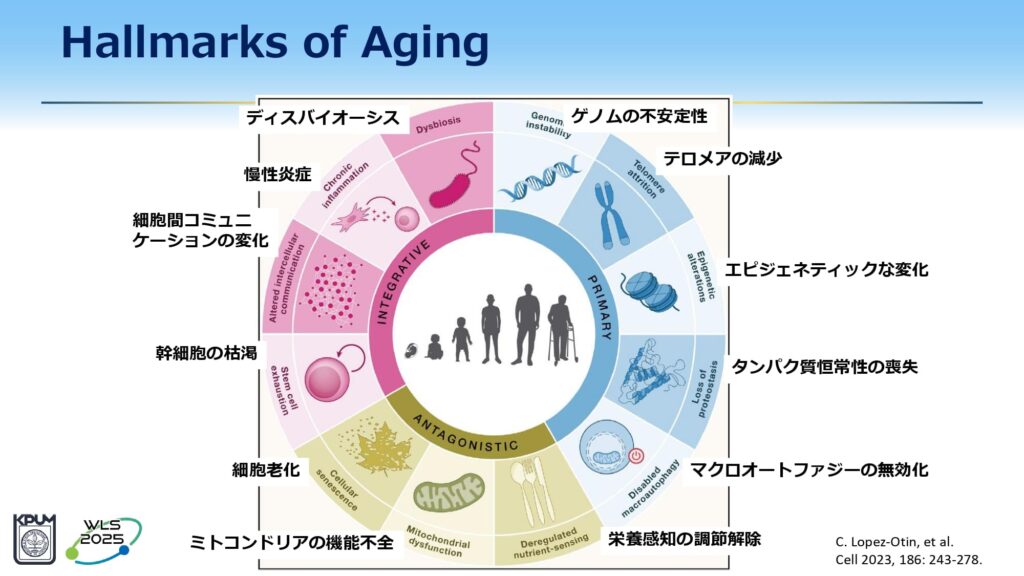

数年前、老化には9つあると示されていた要素は、2023年にディスバイオーシス(腸内菌叢の乱れ)や慢性炎症などが加わり、12要素に増えました。これらが相互作用して老化は進行するため、ミトコンドリアやテロメアといった単一の要素のみでは老化を語り切れないと説明します。現在の老化研究は、複雑に絡み合う要素を統合的に解析する時代へと移行しているのです。

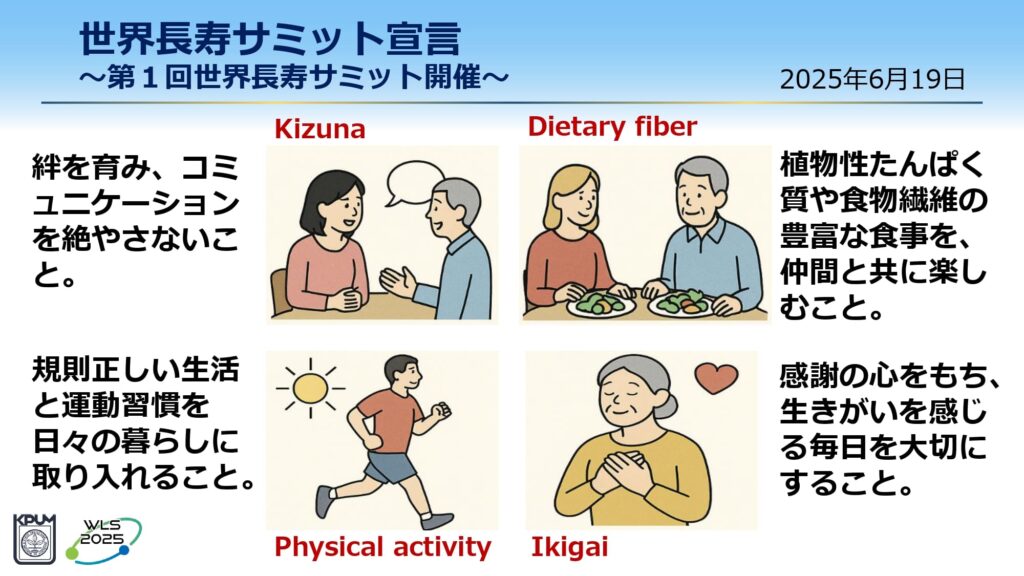

サミットの最終日に発表された「第1回世界長寿サミット宣言」では、日本を筆頭とする世界的な長寿社会の実現を支えるため、4つの柱が打ち出されました。1つ目は「Kizuna(絆)」、2つ目は「Dietary fiber(食物繊維豊富な食事)」、3つ目は「Physical Activity(運動習慣)」、そして4つ目は「Ikigai(生きがい)」です。

これらの柱は、内藤氏が2017年から手掛けている京丹後長寿コホート研究で得られたビッグデータに基づいています。これまでの研究に、フレイルや酪酸産生菌といった新たな視点を加えて解析した見解の報告も交え、統合的な長寿対策の重要性を強調しました。

生物学的年齢をとりまく現状と課題、期待が高まる研究報告

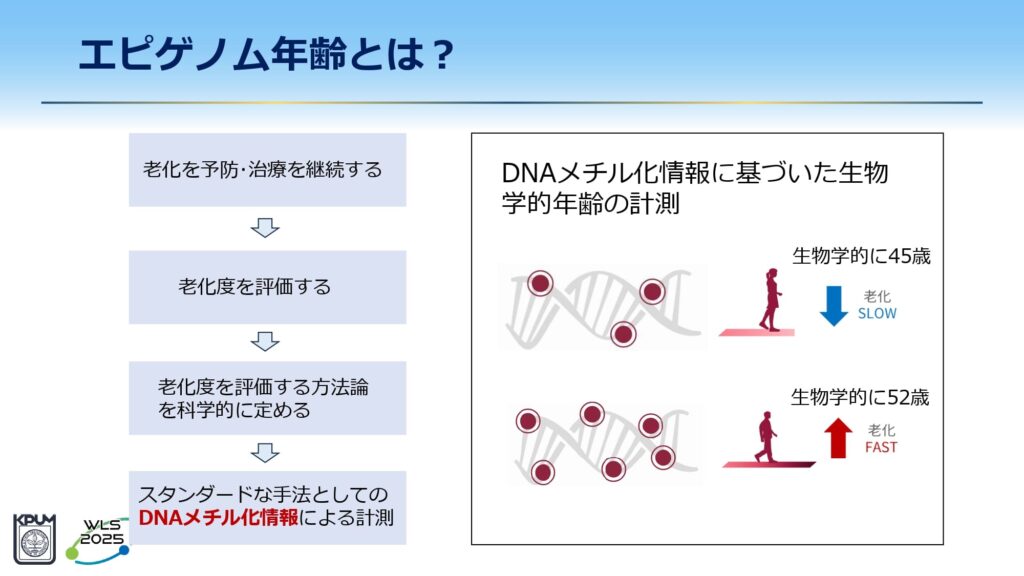

いま、世界中の食品関連企業が注目しているのは、生物学的年齢を何で測定すべきかという点です。これが分かれば、食品を始めとする特定の介入によって若返りが可能になります。現在、生物学的年齢の測定法にはいくつか種類があるものの、決してゲノム解析が必須というわけではなく、DNAメチル化解析によるエピゲノム年齢が国際的にゴールドスタンダードであると話しました。

エピゲノム年齢はDNAメチル化のシーケンス技術によって、慢性炎症に伴うメチル化集積から生物学的年齢を推定する方法です。この慢性炎症の原因としては、腸内細菌や老化細胞など様々な要素が絡み合って存在するため、ディスバイオーシスと腸内細菌の研究には慢性炎症の視点が不可欠であると説明しました。

ただし、エピゲノム年齢の海外モデルを日本人に適用する際は日本人データベースに基づく測定が望ましいといった注意も必要で、解析法や適用範囲を巡り、今回のサミットでも議論がなされたと言い添えます。

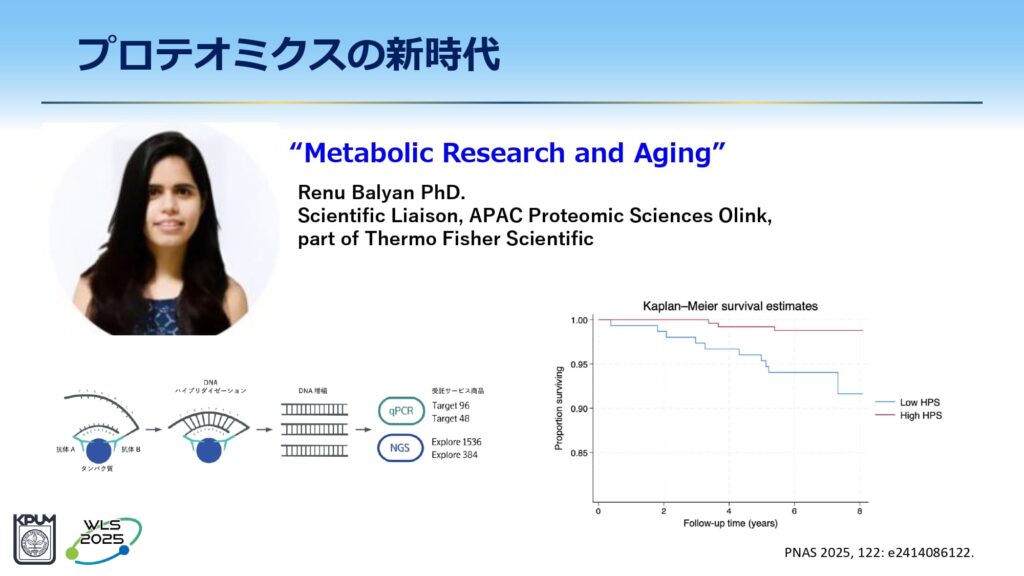

課題は、エピゲノム年齢だけでは、どの臓器が老化しているかが判別しにくいこと。その解決策として注目を集めているのが、臓器特異的なタンパク質を解析するプロテオミクス解析です。これは生体のあらゆるタンパク質の構造や機能を網羅的に解析する手法で、サミットにはこの分野をリードするOlink Proteomics社(スウェーデン)のアジア責任者も来日し、講演を行いました。

近年、プロテオミクス解析は病気のリスクや老化マーカーとしての進歩が続いています。エピゲノム解析のデータや各臓器の画像診断と組み合わせることで、数年後の機能低下を予測することも可能になるかもしれません。こうした予測ができることも、生物学的年齢の有用な側面だと語ります。

すでに京丹後長寿コホート研究では、骨髄や腎臓がヒトの老化に大きな影響を及ぼす可能性が示唆されており、これにプロテオミクス解析を組み合わせた共同研究が進められていることも言及しました。

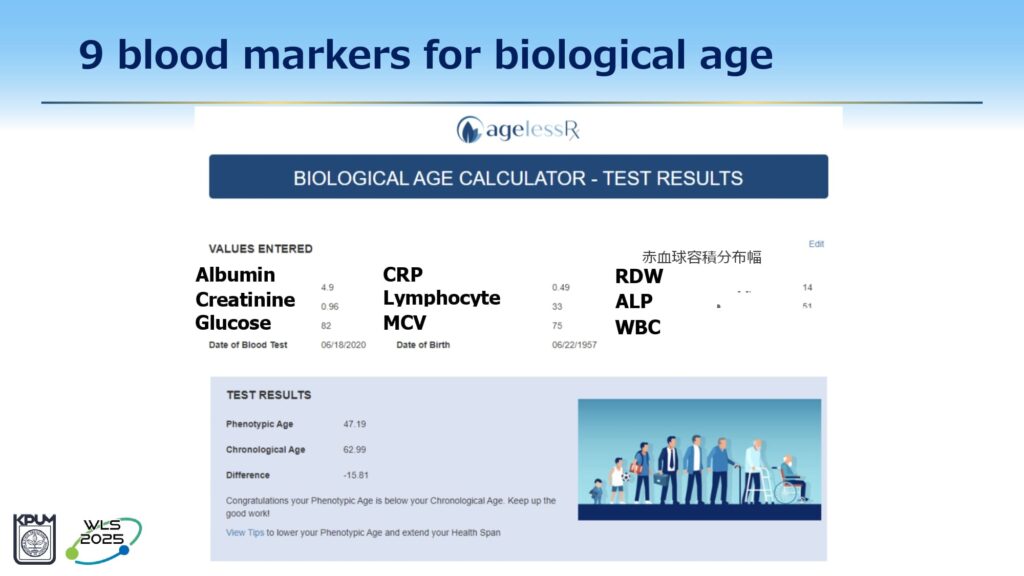

そのほか、血液検査で簡単に評価できる「9 blood markers」も有望視されています。リンパ球数、RDW(骨髄の赤血球産生機能)、血糖、クレアチニンなどが、国際的に生物学的年齢指標として報告されていることを説明しました。

京丹後長寿コホート研究からのビッグデータを統合的な解析研究へ

また、内藤先生からは、現在、京都府京丹後市の長寿コホートを対象とした日本人向けのエピゲノム年齢解析を、年間1,500人規模で継続的にデータ蓄積していることを説明しました。ただし、採血によってエピゲノム年齢の算出は可能であるものの、その理解と活用方法については課題が残っていると指摘します。

最近では、ニュージーランドの研究グループによって、頭部MRIで脳の特定部位の老化速度を推定できる可能性も報告されています。このように生物学的年齢測定法を組み合わせていくことが、老化研究の進展に役立つだろうと語りました。

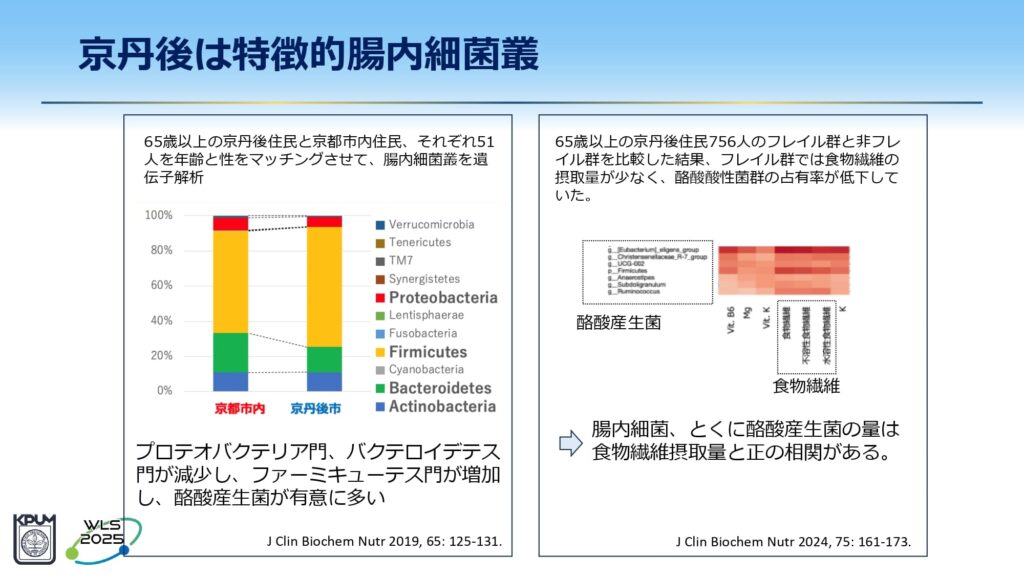

京丹後の長寿者における血管年齢は全国平均よりも若い傾向があり、そこには運動習慣との関連が示唆されています。さらに、酪酸産生菌の保有率も京都市民に比べて多い傾向です。

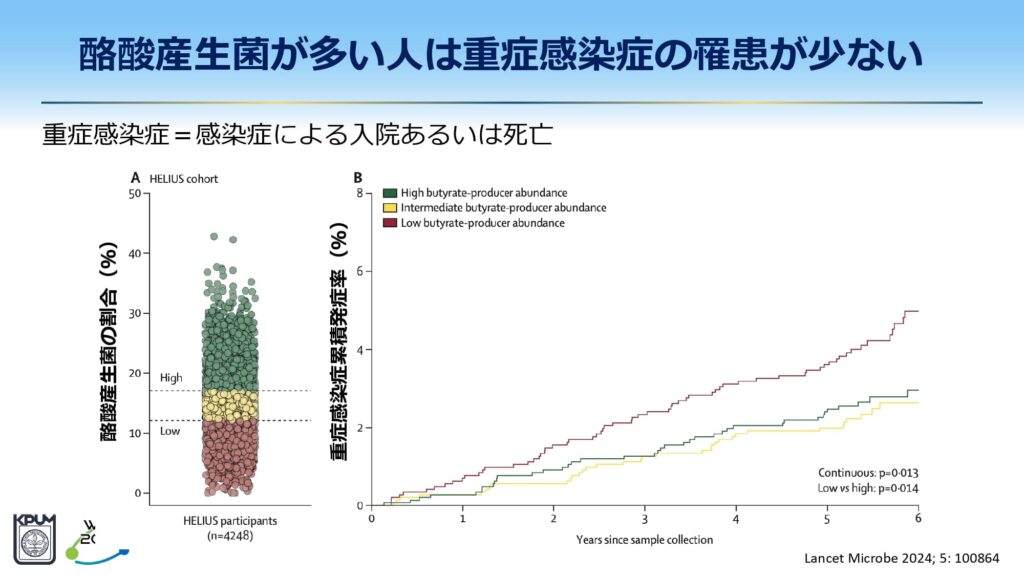

今回のサミットでは、これにフレイルの視点を交えて議論されました。豆類摂取不足や肥満が酪酸産生菌の減少やフレイルにつながる可能性があること、また、将来的に酪酸産生菌の保有率が低い人ほど、感染症による入院や死亡率が高いことを説明しました。

また、認知機能調査では、住民の44%に当たる人にMCI(軽度認知障害)の疑いがあることも分かり、これに関連していたのが腸内細菌叢のうちビフィズス菌の量です。そして、その量と乳製品の摂取量に強い正の相関が確認されたことを解説しました。

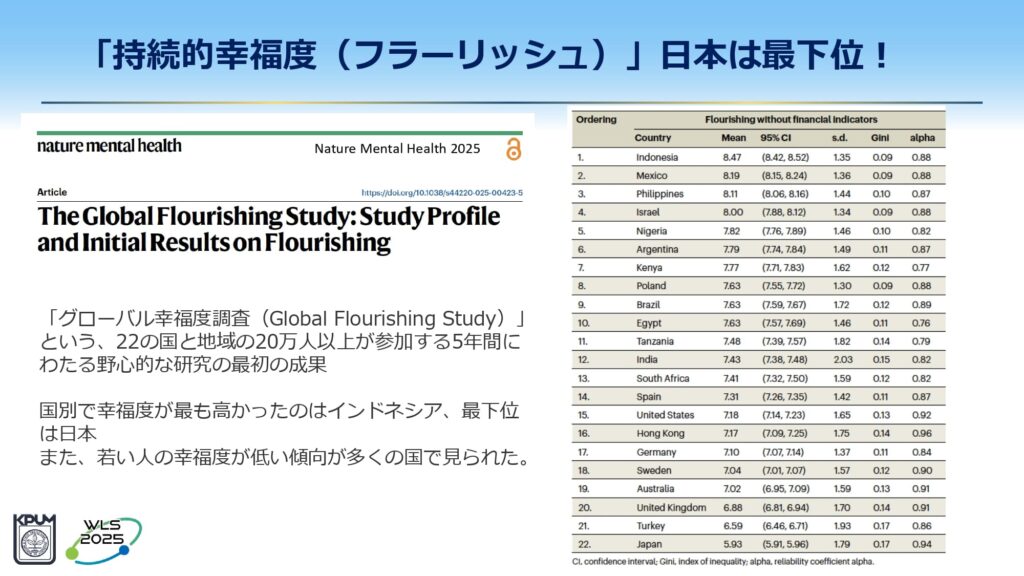

健康長寿の新概念「フラーリッシュ(持続的幸せ)」、日本は最下位!

今回のサミットでは、食や運動以外の長寿因子として「フラーリッシュ(floursish、持続的幸せ)」に注目が集まりました。これは、疾病の有無や健康状態に関係なく、人生の充実度に関する包括的な視点です。学術誌『ネイチャー・メンタルヘルス』に発表された調査結果によると、日本のフラーリッシュの現状は、平均寿命が世界一、健康寿命が世界第3位であるにもかかわらず、参加した22か国の中でフラーリッシュ度は最下位という結果に。これを受け、長寿の目的に「幸せ」をキーワードとして取り入れる必要性があると強調しました。