「エピクロック®テスト」の登場で、抗老化ソリューションはどう進化するか

2010年代から多層的なオミクス研究が進化し、抗老化ソリューションの領域も大きく変化している今、2024年10月に株式会社Rhelixa(レリクサ)が提供を開始した日本人に最適化された生物学的年齢検査「エピクロック®テスト」が大きな注目を集めています。

今回は、「エピクロック®テスト」の開発・提供をしている株式会社レリクサ代表の仲木竜氏に開発の経緯と活用状況、ウェルビーイング実現に向けて抗老化研究の目指すべき姿についてお話を伺いました。

生物学的年齢や老化速度を可視化し、「老化」を科学的に検証する

2024年10月に「エピクロック®テスト」の提供が開始され、すでに多くの企業や研究機関が導入を進めています。「エピクロック®テスト」とはどのようなサービスかご解説いただけますか。

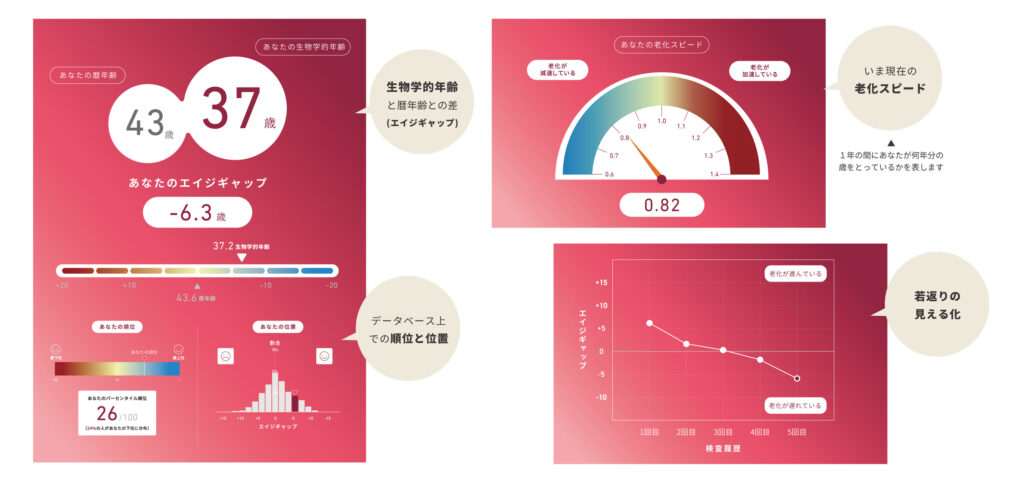

「エピクロック®テスト」は、エピゲノム(後天的に遺伝子の働きを制御する仕組み)の情報から、からだの老化具合や老化の進行速度を「見える化」し、生物学的年齢(エピジェネティック年齢)を推定する検査サービスです。

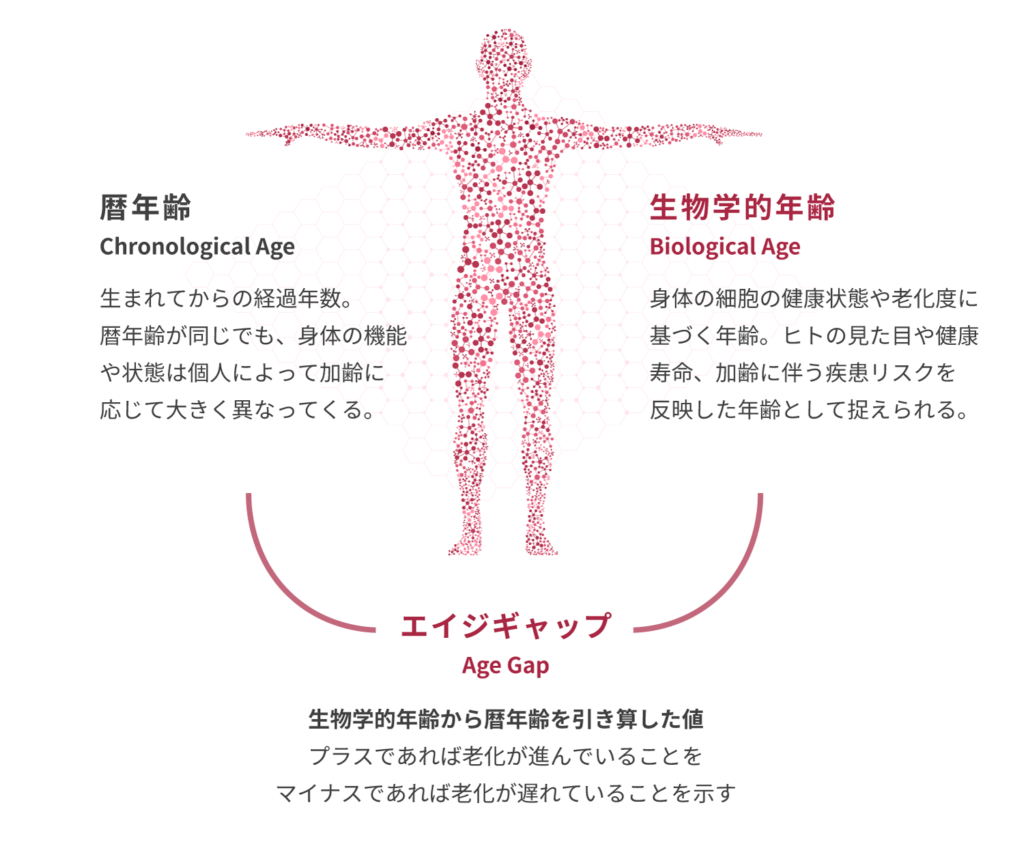

生物学的年齢は「暦年齢(誕生からの経過年数)」と異なり、身体の細胞の健康状態や老化度に基づく年齢で、見た目の若々しさや健康寿命、加齢に伴う疾患リスクを反映した年齢として捉えられています。生物学年齢から暦年齢を引き算した値がプラスであれば老化が進んでいる、マイナスであれば老化が遅れていることを示します。

「エピクロック®テスト」では、生物学的年齢や老化スピードのほかに、総合的な運動機能、血中のタンパク質指標など15項目以上の健康指標も提供することが可能です。

(資料提供:株式会社Rhelixa)

検査方法を教えてください。

少量の血液があれば検査することができ、血液から採取したDNAのメチル化パターンを解析して行います。

2013年にアメリカのHorvath博士によって提唱されたHorvathクロックをはじめ、さまざまなエピジェネティック・クロックが老化指標として先行しています。それらとはどのような違いがありますか?

「エピクロック®テスト」もエピジェネティック・クロックの理論を応用したものになりますが、「エピクロック®テスト」の最大の特徴は、日本人に最適化された評価技術ということです。エピジェネティック・クロックの活用の中心地であるアメリカやイギリスと、日本人では、やはり遺伝的バックグラウンドの違いがあり、欧米のエピジェネティック・クロックは日本人の検査にそのままでは適用できないということが以前から課題としてあったため、日本人の仕様を作るべきだと考え開発に至りました。

開発にあたっては、クリニックと提携し独自に日本人データを収集した上で日本人に最適化されたエピジェネティック・クロックを構築しました。さらに、得られた結果をについて生活習慣要因との因果関係を評価し、老化を進める・遅める習慣を明らかとする基礎研究を進めています。

すでに140機関で「エピクロック®テスト」が利用されているそうですが、どのような点が評価されているとお考えですか。

近年は、世界規模で盛んに抗老化に向けた本格的な介入の基礎研究や開発が進んでおり、抗老化ソリューションの研究・開発に関わる方々から「ソリューションを作っても実際にどれくらい効果があるのかわからない」「どのように老化制御しているのかメカニズムを解いてほしい」といった相談をいただくようになりました。特に健康長寿医療において自由診療をされている先生方から、自由診療は高額になることが多いので、お医者さまも患者さまも、治療の効果について個人の主観や体感値に頼るのではなく数値でしっかり確認したいという声が多く、そのような課題を解決できるという点で評価いただいていると感じています。

自分の「老い」を可視化することで治療へのモチベーションも持続し、治療に対するエビデンスも示すことができれば、これまでの研究に対する成果も実感できるという声もいただいています。

生物学的年齢が分かることは、現在、アンチエイジングの世界で注目が高まっているペース・オブ・エイジング(PoA)の概念においては、どのような役割を担うでしょうか。

「エピクロック®テスト」は、暦年齢に対して、現在の生物学的年齢を数値化するだけでなく、例えば1年後に、生物学的にも1歳年をとるのか、0.5歳しか年をとらないといった老化速度もわかります。「エピクロック®テスト」は、老化速度の実測に使える先端ツールの一つであり、自分の老化が速いか遅いかを定量的に把握できる手段といえるでしょう。

暦の上での年齢と、生物学的年齢の差は一人一人違います。生物学的年齢で判断することで、例えば今まで「定年は60歳」と暦年齢で判断せざるを得なかったところを、その人の状態や能力を反映したところで定年や働き方を設定できる。結果的に個々の能力を生かすことができるような社会も目指せるのではないかと考えています。

(資料提供:株式会社Rhelixa)

消費者にもう一歩踏み込んだ抗老化ソリューションの実現を目指す

生物学的年齢の可視化が進むことで、今後、健康産業、食品・医療などにどのような影響があるとお考えですか。「抗老化」に関しても機能性表示食品が発売されるなどの可能性はありますか?

例えば、特定保健用食品(トクホ)はある目的において健康の維持・増進が期待できますが、摂取する人の体質や摂取方法によって、どうしても個人差が出るという課題がありました。今後、ますますパーソナライズが求められる中で、自分たちが開発した商品や食材がどんな方に効果的なのか。「エピクロック®テスト」による評価が活用されることで、消費者に対してもう一歩踏み込むことができるのではないかと感じています。

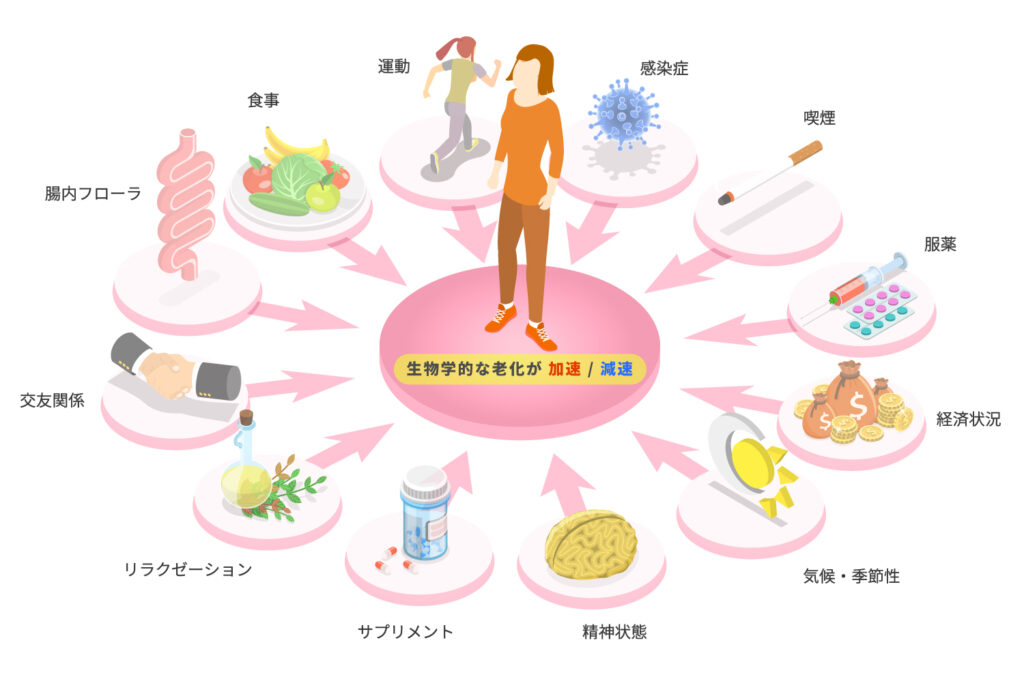

エピジェネティックな変化はさまざまな環境要因や生活習慣によって引き起こされますが、中でも食事や腸内フローラの影響は重要であると考えられています。論文などでは、ある食品を摂取した場合にどのくらいエピジェネティック・クロックの有意な若返りが示唆されている報告もあります。抗老化に関する機能性表示はまだ認められていませんが、開発・検証に「エピクロック®テスト」を用いた商品が機能性表示食品として世に出る可能性も将来的には十分あり得ると思います。

(資料提供:株式会社Rhelixa)

様々な研究において、例えば適度な運動を習慣にすること、質の高い睡眠をとるなどの、すでに多くの方が実践されているような健康活動が、生物学的年齢を巻き戻す可能性も報告されて始めています。特別な治療だけでなく、日常生活における生物学的年齢を若く保つための要因も、改めて検証していきたいと思っております。

2025年1月にレリクサ様と京都府立医科大学との共同研究「DNAのメチル化プロファイルに基づくエピゲノム年齢の測定および臨床的意義の検討」というプロジェクトを開始されました。その研究について教えてください。

本研究は、百寿者の多さで知られる京丹後長寿コホート研究の参加者を対象として、エピゲノム年齢を測定し、その臨床的意義の評価・検討を行うもので、健康長寿のメカニズム解明を目的としています。

共同開発に至った大きな理由のひとつとして、我々は「エピクロック®テスト」を開発して老化度を定量的に評価できるようになったわけですが、実際に老化を制御するような健康長寿の因子や健康長寿を促進するような因子はまだ特定に至っていない中で、やはり健康長寿の方が多い地域には、多くのヒントがあると考えております。

「京丹後長寿コホート研究」を率いる京都府立医科大学教授内藤裕二氏(写真左)と京都府立医科大学教授的場聖明氏(写真右)、Rhelixaの仲木氏(写真中央)

京丹後市は、100歳以上の方々の割合が全国平均の約3倍も生活されている地域です。長寿の方がこれほど多いということは、やはり遺伝的背景だけが理由ではないと考えられます。それが地域環境なのか食べ物なのか、一体何が有効なのかを明らかにするには、エピジェネティック・クロックの評価を行い、見える化することが重要です。この共同研究を通して、京丹後にお住まいの方々の健康長寿に、何が一番効いているのかを詳細に絞り込むことができると期待しています。

ほかに、現在進めているプロジェクトがありましたら教えてください。

今年5月に、DNAメチル化による認知症リスク評価に関する特許が成立しました。これまで、認知症リスクに関する検査は、定量性に限度のあるアンケートベースのものか、大規模装置を用いるMRIなどの脳画像検査かの簡易性と正確性の二者択一の選択肢しかなかったのが、血液のメチル化から認知症リスク検査はその両立が可能であり、精密検査前のスクリーニングとして行うことで、精密検査を受けるべきタイミングがわかったり、精密検査で何を詳細に調べればよいかの指針として活用できるようになると考えています。

ウェルビーイングを目指す社会にとって、レリクサ様の事業展開は様々な可能性を与えてくださるものだと感じております。今後の目標について教えていただけますか。

弊社の最終的な目標は「老いを恐れない社会の実現」です。そして、老いを恐れないために何が必要かを考えると、老いに対して科学的であることが必要だと考えています。

「科学的である」というのは、「科学的に評価する」ということなのですが、例えば、私たちは体重が増えたとしても恐怖は感じないわけです。それはなぜかというと、体重は測れば分かるということと、科学的に証明されたソリューション(減量法)が多く存在しているからですよね。つまり、「老い」に対しても、科学的に検査、評価していくことが大切です。

「老化を遅らせる」とか「若返り」と言っても、まだまだ実現不能と思われがちです。そこを科学的にきちんと評価し、様々な研究を重ねて科学的に若返りは可能だということを、社会に広めていくことも自分たちの使命だと思っておりますし、そういった流れの中で、よりよい抗老化ソリューションが生まれることを願っています。

一方、「老化」という現象は、他の疾患と比べてもかなり複合的な現象で、一つのラボや企業単独では読み解くことも、解決することも難しいと感じています。

だからこそ、特定の業界だけにとどまらず、我々が開発した「エピクロック®テスト」も活用いただきながら、抗老化の頂点を一緒に目指していきたいと考えております。

仲木 竜 氏 プロフィール

東京大学先端科学技術研究センターゲノムサイエンス分野の油谷研究室にて学位(工学博士)を取得。次世代シーケンサーより得られる全ゲノム・エピゲノムデータを解析するための計算アルゴリズムの開発・応用を専門とする。日本抗加齢医学会評議員。東京大学先端科学技術研究センター客員上級研究員。東京大学アイソトープ総合センター客員研究員。2015年に株式会社Rhelixaを設立。オミクス解析の受託およびコンサルティングサービス、医学生物学研究支援クラウドサービスの開発・運営などを行う。