【注目書籍】現代人の疲れは、ただ寝ているだけでは取れない! “攻めの休養”がカギ!!

本書の著者は、「休み方」を20年間研究し、日本人の疲労状況を調査した日本リカバリー協会の代表理事です。その調査から、日本人10万人中の約8割が疲労を抱えて生活していると判明しました。

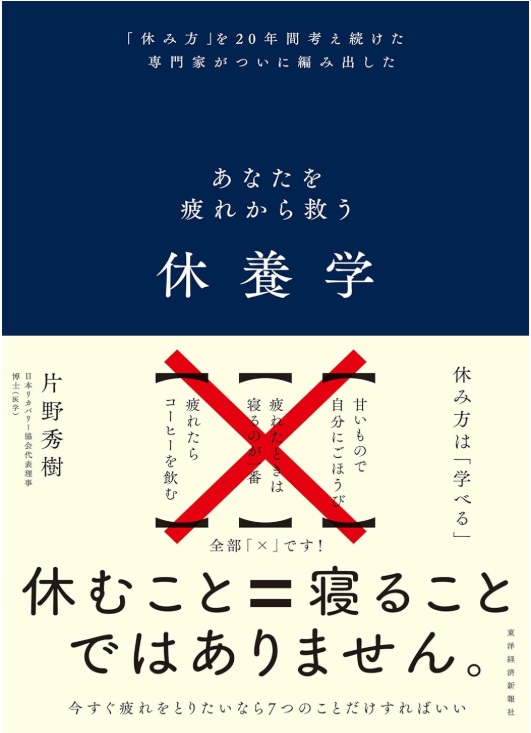

疲労を回復させるために「休みの日は1日中ゴロゴロしながら寝ています」という方もいると思いますが、それは解決にならないということが、本書を読むとわかります。

蓄積すれば慢性疲労という病気になり、そのままにしておくと死を招くこともあるという疲労を、どうすれば改善、あるいは解消できるのか。そのことについて悩んでいる人がいかに多いかは、本書『あなたを疲れから救う 休養学』(片野秀樹著/東洋経済新報社)が2024年3月に初版を発行し、2025年6月末ですでに第17版まで重版されたことからもわかります。

昭和までの疲れと質が変わった、現代人の疲れ

昔から、疲れていたら「休んで何もしない」「寝る」ことが疲れをとる方法とされてきました。しかし、昭和までの「主に体を使って疲れる」生活と違い、令和の今は「主に頭を使うことによる疲れ」に変わってきています。

一日中体を使ってヘトヘトになった疲れは、家に帰って泥のように眠って取り除き、翌朝からまた元気に仕事に出かけられます。しかし、デスクに座って頭を使う作業が増えた現代は、夜になっても興奮や緊張が続き、眠れない、生活リズムが狂う……それが最近の疲労の原因だと、著者はいいます。

現代の疲労は、単に体を休めたり、眠ったりするだけでは取れない。それが現代の疲労であり、それに合った改善方法が必要というのが、本書の主張するところ。

そこで、まず「疲労とは何か」、という理解が必要です。日本疲労学会では「過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退した状態」と定義されています。つまり疲労とは、不快で、休養したいと思う活動能力の減退ということです。

たとえば全力で100mを走った直後に、もう一度同じ距離を走れと言われても、同じ速さで走ることができない……この活動能力の減退が疲労の正体ということです。スポーツの世界では、「自分の体力−疲労=自分が出せるパフォーマンス」であり、これを「フィットネス疲労理論」といいます。

アスリートなら「そろそろ休みなさい」と、トレーナーが判断してくれます。しかし、トレーナーのいない普段の生活では、自分で“疲労感”に気づかなければなりません。“疲労感”とは、疲労が存在することを感じる感覚。これ以上活動すると危険だと知らせるアラート(警告)です。

そのまま放置して蓄積してくると慢性疲労となり、病気になり、死に至ることも。ですから、「痛み」「発熱」と並んで、体が発する三大アラートに「疲労」が含まれています。

痛みや発熱を感じれば、すぐに病院へ行ったり手当をしますが、疲労の場合はコーヒーや栄養ドリンクを飲んだりしながら、疲れをマスキングしてなんとか乗り切ろうとする……。誰でも身に覚えがあるのではないでしょうか。しかし、そこが怖いところだと、著者は警鐘を鳴らします。

複雑化した疲労の原因。その正体はストレス

第2章では、疲労の正体はストレスであることが解き明かされます。

私たちの体にはある程度のストレス耐性が備わっているはず。それでも問題になるのはストレスが絡み合い、過剰になることです。

例えば、ストレスが重なって慢性疲労になると、ホルモンの異常が見られるようになります。ホルモンは内分泌系の代謝をうながす作用があるので、糖尿病、脂質異常症、高尿酸結晶(痛風)になる危険性が高まります。

ちなみに、「筋肉の疲労の原因は乳酸が溜まったから」という説を聞いたことがありませんか? 著者によると、実は、それは間違いなのだそう。

かつて、疲労の原因を探ろうとして、激しい運動をした後の血液を検査すると、決まって血液中に乳酸が見つかったため、乳酸が疲労の原因だと思われたということ。実は「疲れている時は血液中に乳酸がある」という事実が紹介されています。

そんな研究によって新しくわかってきたことも紹介しながら、第3章では、どうすれば現代の疲労を取り除くことができるかに迫っていきます。

疲れた後にこそ軽い負荷をかけることがポイント

疲れを取るためには「1日の活動→疲労がたまる→休養」の繰り返し……通常はこのように考えます。これをスマホの充電器に例えると、「100%のパワーがある状態から活動して→疲労によってパワーが20%ぐらいまで減る→休養を取ってパワーを充電する」のと同じです。

しかし、現代では、休養を取りきることができない(100%まで充電できない)のが実情。そこで、第3章では、疲れている時にはあえて「軽い負荷を自分に与える」ことを勧めています。

疲れているけれど多少余裕があったり、まだ疲れが取りきれていないけれど少しは何かやって見てもいいと感じたら、休みつつでも軽い負荷をかけ、それから十分に休養する。これが現代人の「最高の休養」なのだといいます。

仕事の帰りに美術館や映画館に寄ること? 自然豊かな場所を歩くこと? 趣味のサークルに入ること? 自分ならばどんな負荷をかけようかと、読みながらちょっとワクワクしてきます。

休日ほど負荷をかけて、上手に“攻めの休養”を

仕事や勉強などで疲れるまで活動したら、もちろん生理的休養として「睡眠」は大切。そこで、第4章では「上手な睡眠の取り方」を紹介しています。

しかし、疲れているからといって、寝てばかりいるのは良くありません。その第1の理由は、体の機能が衰えてくるから。たった1日でも寝たきりで過ごすと、骨格筋の中の筋たんぱくがおよそ0.5〜1%減少するそうです。第2の理由は、生活のリズムを乱すことで自律神経のバランスが乱れること。かえって疲れやすくなり、体のあちこちに不調が現れる原因になります。

これまではゴロゴロ過ごしていた休日ほど、活力を高める上手な負荷をかけるチャンス。音楽鑑賞や映画鑑賞、習い事、推し活、部屋の模様替え、旅行、キャンプ、登山、読書など、軽い負荷をかけながら休養することを勧めています。

本書を読み進めるうちに、休養についてのリテラシーがアップするだけでなく、いつも疲れを背負って薄いもやがかかっているような自分の人生が、快適、かつ健康的になっていくように感じられます。

自分の疲ればかりでなく、他人の疲れについてももっと思いやってあげたい。そんな気になる一冊です。

【書籍情報】

『あなたを疲れから救う 休養学』(片野秀樹著/東洋経済新報社)