「感覚栄養学」が食の行動変容にアプローチ!「味覚受容体」研究の最先端

感覚栄養学で見る、「腸脳相関」メカニズム

感覚栄養学の観点から、腸と脳をつなぐメカニズムについてご解説ください。

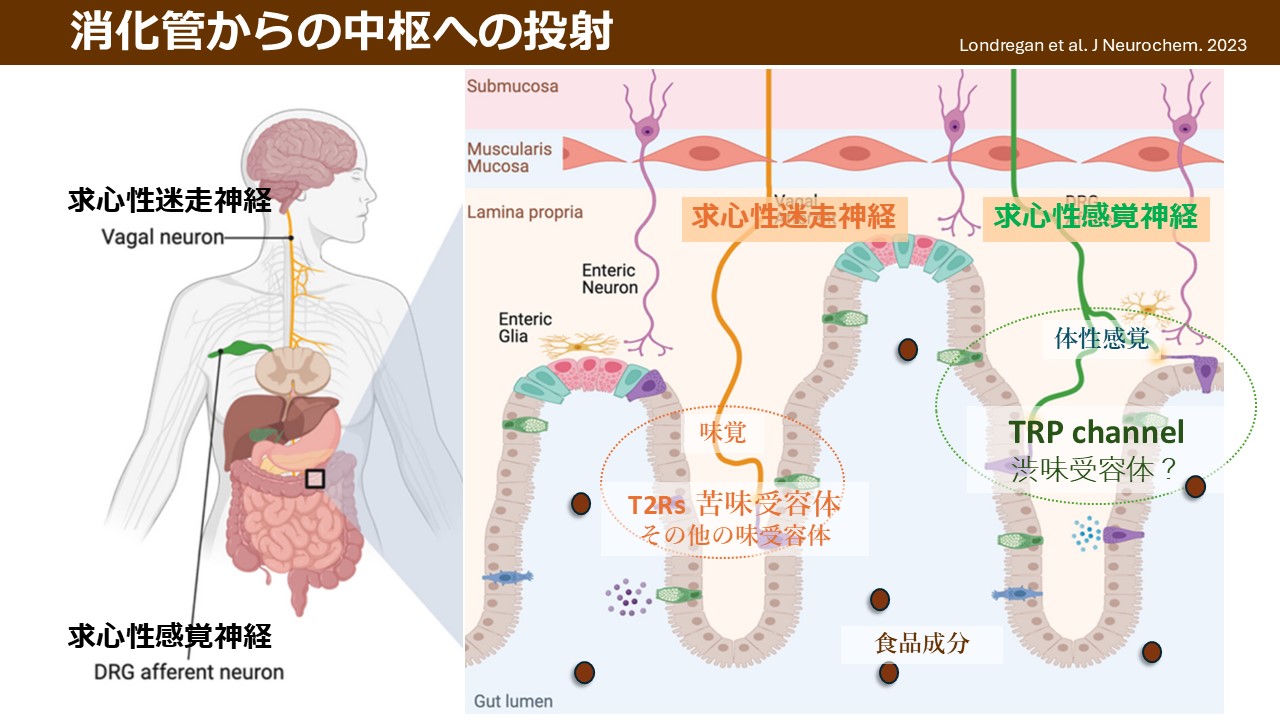

中枢への消化管からの投射(神経支配)については現在、2つの主要な経路が有力視されています。ひとつは消化管から直接中枢に伸びる求心性迷走神経で、腸内細菌の情報や短鎖脂肪酸などがこれを介して脳に伝わります。この短鎖脂肪酸の受容体は味覚受容体の一種です。また、「甘み」や「旨み」の受容体も腸内の分泌細胞に発現し、同様に求心性迷走神経を通じて、脳へ瞬時に情報が伝わります。

もうひとつは感覚神経で、こちらはいったん脊髄に入り、二次神経を介して脳へ伝達される経路です。この経路は、内臓の痛みや腹部の張りといった、体性感覚に関係しています。

実は、「渋い」という感覚も味ではなく体性感覚で、温度や痛みに近い刺激です。例えば、カプサイシンの辛味は痛みとして、メントールは冷感として、いずれもTRPチャネルを介し、感覚神経に入ると言われています。

味覚受容体とポリフェノールの研究について、実験デザインや評価指標など、詳しくお聞かせいただけますでしょうか?

約8,000種あるポリフェノールと、25種の苦味受容体の組み合わせは膨大で、これまで多くの研究で用いられてきたようなin vitroでの試験は困難です。そこで、私たちは計算科学的手法「ドッキングシミュレーション」を用いて、コンピュータ上でポリフェノールと受容体の相互作用を調べています。現在までに構造が判明している、490種のポリフェノールと3種の苦味受容体を対象に、その結合についてシミュレーションを実施中です。

モデル構築には、安定化させるためにアルカロイドのストリキニーネをリガンドとして結合させた、苦味受容体「T2R46」を使用しました。この結合リガンドのストリキニーネよりも低い結合エネルギーをもつポリフェノールが、受容体に対してより結合しやすいと言えます。実際、多くのポリフェノールがこの基準値(ポジコン:ストリキニーネとの結合エネルギー)を下回りました。

また、このシミュレーション結果を検証するため、苦味物質の安息香酸ナトリウムをマウスに経口投与し、その血糖値上昇が抑制される効果も確認しています。

さらに、ドッキングシミュレーションで高いスコアを示した緑茶ポリフェノールの一種EGCG(エピガロカテキンガレート)でも、同様の効果が見られました。その検証では、苦味受容体を発現していないマウス「Skn-1a ノックアウトマウス」を使い、血糖値上昇の抑制効果やGLP-1とインスリン分泌量の増加が起こらないことを確認しています。これらの結果は、ポリフェノールの効果発現に苦味受容体が関与していることを裏付けるものです。

ポリフェノールは多く摂取するほど、身体にとって良い効果が得られますか?

興味深いことに、用量反応曲線から、ある一定量までは有益ですが、ある一定を超えると効果が減弱し、かえって体には悪い影響を与えることが分かっています。これは「ホルミシス(Hormesis)効果」と呼ばれる、生体における適度なストレス応答です。例えば、気温の急激な変化や運動によるストレスに対し、循環器系が敏感に反応し、血流が急激に上昇するのもホルミシス効果の一種。サウナによる温熱刺激や、ファスティングなどは、意図的にこのようなストレスを活用し、いわゆる「整う」状態を作り出す健康法です。

この「整う」状態では、交感神経系の活性化とHPA軸の活性化という2つのプロセスが起こります。交感神経の活性化は循環器系や代謝系に影響を与え、運動やカプサイシン摂取による発汗はその一例です。一方、HPA軸の活性化によるストレスホルモン(コルチゾールなど)の分泌は、脳のストレス感受性部位にネガティブフィードバックをかけ、ストレス耐性を高める働きがあります。初めての運動が習慣的になることで、徐々に楽になるのは、このストレス耐性が誘導されるためです。

このような有益なストレスは「ユーストレス」と呼ばれます。反対に、過剰なストレスは「ディストレス」となり、その影響は暴露の強度や時間に左右されます。ポリフェノールの摂取直後に起こる血流改善効果も、このユーストレスの一環として捉えられるでしょう。

ポリフェノールが交感神経とHPA軸を活性化することについて、実験ではどのように検証されたのかご教示いただけますか?

ヒトで交感神経の活動を評価することは困難なため、動物実験で検証しています。骨格筋細動脈における血流について観察したところ、渋味ポリフェノールを摂取させた直後には動脈ではっきりと観察できた血流が、投与5分後には顕著に増加しました。これは、筋肉における酸素需要の高まりに応じて毛細血管血流が増加したことを示唆します。

この結果から、ポリフェノール摂取が交感神経活動を亢進させ、エネルギー代謝が亢進した結果、酸素需要が増加し血流が上昇したと考えられます。この機序が交感神経活動によるものかは、アドレナリン受容体阻害剤を用いた実験によって検証され、ストレス反応であることが裏付けられました。

HPA軸の活性化については、ストレス中枢におけるストレスホルモン発現を解析することで評価しています。これも動物実験で、渋いポリフェノールを摂取させると、ストレスホルモンの発現が中枢で顕著に亢進することが確認されました。

ほかにも、ポリフェノールと味覚受容体に関するご研究で、興味深い成果や知見などありましたら教えてください。

ポリフェノールは体内に吸収されないものの、「渋い」という刺激となり、覚醒を促すことで認知機能の向上に寄与する可能性があります。覚醒を促す物質としてはカフェインが代表的ですが、カフェインは脳全体に発現するアデノシン受容体にアデノシンが結合するのを阻害し、覚醒を引き起こします。

一方、渋いポリフェノールを投与したマウスの群では、水を投与した群と比較して新規物体への探索行動が増加し(すなわち覚醒を維持し)、短期記憶の強化が示唆されました。さらに、脳内で神経新生が確認される海馬歯状回において、ポリフェノールの反復投与が神経新生を促進することも明らかになったのです。

これらの結果は、前述の臨床試験でポリフェノールの摂取が海馬依存性の認知機能を向上させた要因として、渋味成分が関与していたことを指し示しているのかもしれません。

感覚栄養学がこれからの食品産業に与える影響

「苦い」「渋い」に関する嗜好性の変化と、これからの市場動向について、どのようにお考えでしょうか?

日本の食品メーカーの関係者は、「苦い」「渋い」といった味は一般的に敬遠されると考えがちです。しかし、2023年に実施されたアンケート調査(2,000人対象、年齢別の味覚嗜好に関する調査)では、とても興味深い結果が得られています。

調査によると、甘味は全年齢層で「好き」と回答する割合が高い一方、旨味や塩味は年齢による変化が少ない傾向にありました。注目すべきは、これまで嫌われがちだった苦味、渋味、辛味といった味が、年齢を重ねるにつれて「好き」と答える人が増加したことです。

この結果は、前述のチョコレート菓子の購買層が中高年女性に多く、しかもリピーターが多いこと、そして、ブラックコーヒーや無糖の緑茶飲料の販売が好調である現状と一致します。一般的に敬遠される味であるにもかかわらず、一定年齢以上の層からは支持を得ているのです。

その仮説としては、若年層は体の調子が良いため苦味や渋味を必要としないのに対し、加齢に伴い体調の変化を感じることで、これらの味に含まれる成分を無意識に体が求めているのかもしれません。実際に摂ってみると、「何か調子が良いかもしれない」と感じる経験が、継続的な購買行動に繋がっている可能性も考えられます。おそらく、嗜好性は身体の状態にも大きく左右されるのでしょう。

最後に、食品関連企業の研究開発やマーケティング担当者に向けて、食の訴求方法におけるアドバイスをお願いします。

昨今の機能性を打ち出すような訴求方法は、特に「ストレス改善」「睡眠の質向上」などにおいては短期的な摂取では効果が分かりにくいことに加え、評価も難しいために、消費者に響きにくいという現状があります。今後は、直接的な健康効果の訴求から、食行動そのものを変容させるアプローチへシフトしていくべきでしょう。

例えば、日本には給食という優れた食育システムがあり、幼少期からの多様な食材摂取が健康長寿の基盤を築いてきました。しかし近年、給食の完食指導の見直しや、家庭環境による食事の偏りが課題となっています。そこで、給食にも苦味や渋味などといった官能特性を呈する食材を計画的に導入し、大人になっても無意識に手に取るような食習慣を形成していく。きっとこれは、健康長寿にも繋がる食育になります。

消化管の発達を考慮すると、介入は小学校高学年や中学校からが良いと考えられます。まずは多様な食材に慣れ親しむ食習慣を形成し、体調不良時に特定の食品を摂取すると改善するという経験を学習し、記憶させることが大切です。

個人的には、このような食行動の変容を促す取り組みが、新たな食品産業の発展にも繋がる可能性を秘めていると思っています。

越阪部 奈緒美 先生 プロフィール

芝浦工業大学 システム理工学部生命科学科教授

星薬科大学薬学部衛生薬学科卒業後、食品メーカーに入社し開発に従事。芝浦工業大学准教授を経て2010年より現職。専門分野は機能性食品学。日本ポリフェノール学会理事、日本栄養食糧学会参与、 日本食品免疫学会評議員、日本ストレス学会代議員