「感覚栄養学」が食の行動変容にアプローチ!「味覚受容体」研究の最先端

「感覚栄養学」は、「渋い」「苦い」といった感覚刺激が、受容体や神経を介して脳に伝わり、循環器・消化器・運動器や脳など様々な部位で作用を発揮するメカニズムを解き明かす新しい学術領域です。ポリフェノールが心血管系リスクの低減や海馬依存性認知機能の亢進に寄与するという発見もある一方で、苦味受容体については2025年時点でようやく3つ目の立体構造が明らかになったばかりで、まだ22種類の受容体が未解明です。感覚栄養学の観点からみた腸脳相関と、この学問が今後の食品産業に与える影響について、芝浦工業大学システム理工学部 生命科学科生命科学コース教授 越阪部 奈緒美 先生に伺いました。

世界が注目 流行しつつある「感覚栄養学」とは?

越坂部先生が「感覚栄養学」をご研究なさるようになった背景には、どのような着眼点があったのでしょうか?

私は入社して10年ほど医薬品の研究開発に携わった後、特定保健用食品制度が創設されたタイミングで食品部門へ異動しました。そこで、「チョコレートが健康によいというコンセプトの商品をつくる」という社命のもと、開発したのが今もロングセラーの高カカオチョコレート菓子です。

開発当初は、「苦い」「渋い」という理由で消費者には受け入れがたいといった、開発部門や営業部門からの反対意見が多くありました。しかし、実際にその健康効果について実験を進めていくと、非常に良いデータばかりで、研究発表を重ねるうちに、海外でもチョコレートに関する研究が増えてきたのです。米国で行われた大規模試験では、チョコレート由来のポリフェノールを1日500㎎摂取すると、心血管系疾患のリスクを約40%低下させ、いわゆる“健康意識が低い人”における海馬依存性の認知機能を上昇させたという研究報告もあります。

私は、この「苦い」「渋い」という味が受け入れられ、長く定着していることが不思議でなりませんでした。加えて、ポリフェノールは基本的に体内に吸収されにくいにも関わらず、様々な健康効果を発揮することについて解明したいと思ったのです。

感覚栄養学を扱う研究者は世界中でどのくらい、いらっしゃいますか?

つい最近まで、私たち以外で感覚栄養学(Sensory Nutrition)を研究しているのは、米国のモネル化学感覚研究所がわずかに行っているくらいで、他にはほとんどありませんでした。そこで主に扱われているのは「甘味」と「旨味」。とくに「甘味」は、米国における清涼飲料水の大量消費の背景もあり、WHO(世界保健機構)が「カロリーゼロでも糖尿病や肥満のリスクは下がらない」と指摘しています。しかしながら、日本ではほとんどこの情報は報道されていません。

また、数年前に、新型コロナウイルス感染症の後遺症として、味覚と嗅覚の低下が話題となりました。その病態がアルツハイマー病の初期症状に非常に近いため、FDA(アメリカ食品医薬品局)が懸念を示し、研究会が立ち上がったものの、現時点では大きな進展は見られていません。

現在では、ヒトにおける全ゲノム配列の解析によって、苦味受容体(T2R)には25種類あることが分かっています。ただ、その立体構造が明らかになっているのは、2022年、2023年、2025年に発表された3種類のみで、残り22種類はまだ解明されていません。

近年になって、この苦味受容体が口腔内に加えて胃や腸にも発現していることが認知され、海外でも関心を持つ研究者が増えてきました。「苦い物質と苦味受容体の間で起こる脳腸相関」というテーマは国内でも、栄養・食糧学会や農芸化学会で注目され、プレイヤーが増え始めている現状です。

既存の研究や報告で既に分かっている内容について、ご解説いただけますか?

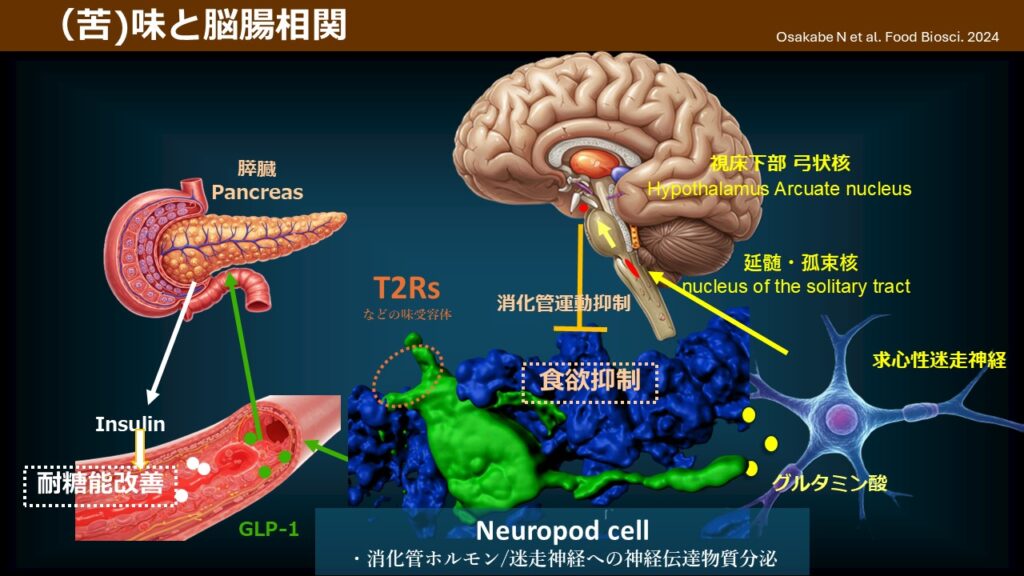

まず、食物を摂取すると消化管ホルモンと呼ばれるペプチドを血中に分泌する細胞が存在して、消化を助けたり、耐糖能を改善することは古くから知られていました。2015年の研究でそのうち約30%の細胞で、感覚神経のように神経足を伸ばしている「ニューロポッド細胞」が発見されました。この足から直接、グルタミン酸が迷走神経に放出され、脳にシグナルとして伝わります。

具体的には、脳延髄の孤束核(こそくかく)に入ったシグナルは、摂食行動の中枢として知られる視床下部の弓状核(きゅうじょうかく)を活性化。その結果、消化管運動が抑制されて「満腹感」を感じるに至ります。この経路自体は以前から知られていたものの、詳細なメカニズムは分かっておらず、ニューロポッド細胞の発見によって解明された形です。

また、これらの細胞には苦味受容体を含む様々な「味覚受容体(taste receptors)」が発現します。このような受容体が食品成分と相互作用し、GLP-1などのインクレチンの血中への放出を促進する結果、膵臓に作用してインスリン分泌が促進されて、耐糖能の改善に寄与することもほぼ分かってきました。また同時にニューロポッド細胞からは迷走神経に神経伝達物質が放出されて食欲を調整します。

ご研究されるなかで、これまでの知見が塗り替えられたような研究結果はありましたか?

「苦い」「渋い」「吸収されない」にも関わらず、ポリフェノールには摂取直後に血流を改善する作用や、モチベーションの上昇、眠気の軽減といった即時的な効果が報告されています。その仕組みを20年以上にわたり、研究者たちが探究してきました。

当初、腸内細菌の関与がつよく疑われていたものの、次世代シーケンサーの登場により、食事や環境によって腸内細菌は大きく変わらないことが判明し、この説は下火になっています。

一方で、チョコレートに含まれるテオブロミンや微量のカフェインといったキサンチン誘導体が要因ではないかという説もあります。しかし、私たちの研究により、これら代謝物ではなく、ポリフェノールそのものが作用を引き起こしていることが分かってきました。

また、「渋み」についても、従来提唱されてきた“摩擦”説とは異なる知見が有力です。これまで、ポリフェノールは基本的にたんぱく質との結合性が高いため、唾液中のたんぱく質と結合して重合物となったものが口腔内で摩擦を生み、これが機械受容体と反応して感じられるものと言われてきました。

しかし、私たちの官能試験では、渋みの強いアントシアニンやプロシアニジンは、むしろたんぱく質との結合性が弱いことがわかっています。また、これらの化合物は中性からアルカリ性の環境下では不安定で、一般的にpH7.5程度の空腸では速やかに分解されるため、重合物となって摩擦を生むような機序は考えにくいのです。

そして、官能試験により、ポリフェノールの味は化合物によって全く異なることも分かりました。例えば、普通の緑茶に含まれるガレート型カテキンや、オレンジピールなどに含まれるナリンゲニンの「苦み」は、多くの人が感じる味です。一方で、ブルーベリーなどに含まれるアントシアニンや、チョコレートが呈する「渋み」は、区別できる人もいれば出来ない人もいます。

基本的に、ポリフェノールのなかでも、水に溶けにくい物質はほとんど味がしません。しかし、消化管内では胆汁酸によって乳化されることが考えられ、その場合は味受容体と結合することもあるでしょう。

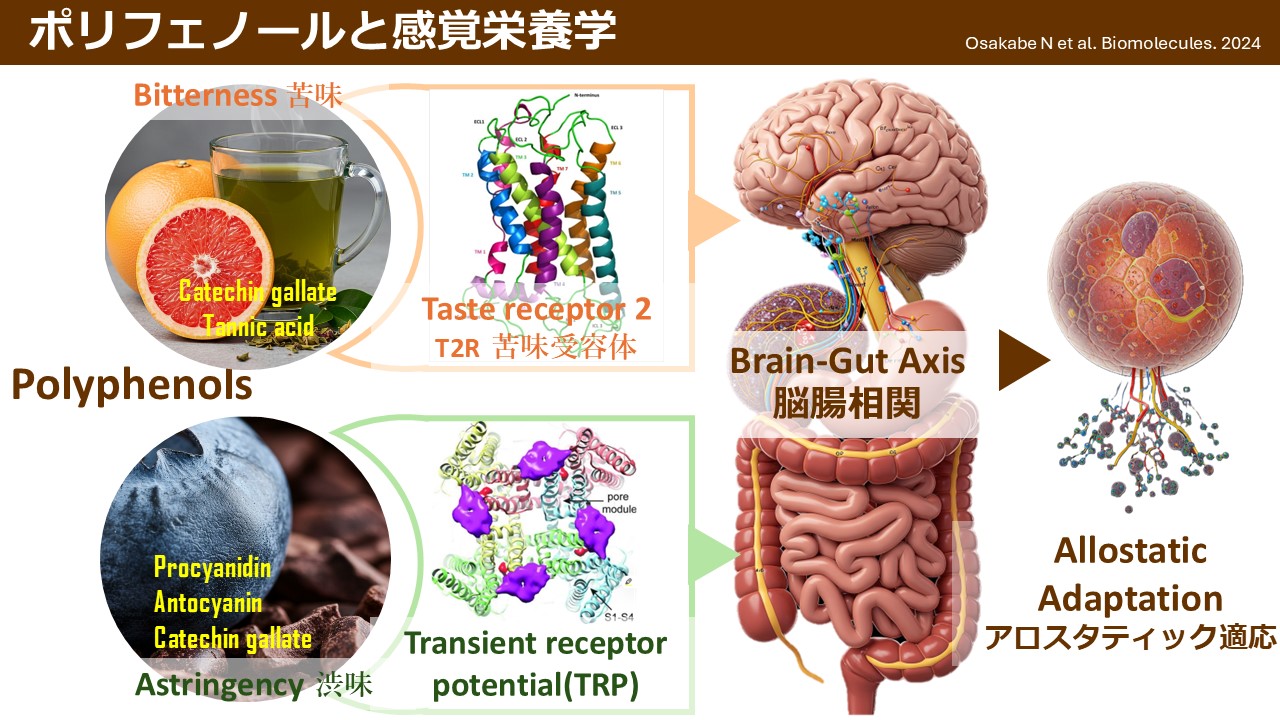

加えて、「渋み」には、温度や辛みに関する受容体「TRP(Transient receptor potential)チャネル」も関与していると考えています。例えば、カプサイシンなどから得られた感覚情報は、「腸から脳へ伝達され、脳を起点として、交感神経を活性化させ、発汗を促す」ことはよく知られています。ポリフェノールの一部も、同じような仕組みを経て、最終的には心血管系疾患リスクの低下や認知機能に影響を与えるようです。この仕組みを明らかにするのが、ポリフェノールと感覚栄養学に関する私たちの研究です。

現在、解明に向けて取り組まれている研究内容について、ご教示いただけますか?

五感のうち、聴覚や視覚はすべて「波」、つまり物理量で表されるため、デジタル変換が可能です。一方、味覚や嗅覚は化学物質による感覚のため、波として変換できません。しかし、将来的には、味覚や嗅覚もデジタル変換が可能になると考えています。それにはまず、味覚や嗅覚の仕組みを解明することが必要で、現在その研究に取り組んでいます。

また、ヒトに存在する苦味受容体25種類のうち、まだ解明されていない22種類の構造についても研究を進め、論文を執筆中です。これには、2024年にノーベル化学賞を受賞したたんぱく質構造予測AI「AlphaFold」(Google)を用いて、受容体の構造予測モデルを作成し、取り組んでいます。

ところで、ポリフェノールと聞くと「活性酸素を除去する」という印象を持つ人もいるかもしれません。ただ、ケルセチンのように安定した化合物であれば活性酸素を除去する一方で、上述したように不安定な渋味成分は逆に、分解する際に活性酸素を放出する傾向があります。

私はずっと、不安定で膜も通過できず、吸収もされないポリフェノールがどうしてTRPチャネルを活性化できるのか疑問でした。それを明らかにしたのが、活性酸素がTRPチャネルを活性化するという事実です。

具体的には、pH7.5前後の空腸ではポリフェノールが分解されて活性酸素が生成されます。それがTRPチャネルのN末端システインと結合し、チャネルの構造変化を引き起こして孔が開き、そこからカルシウムが流入。これが神経を活性化させ、脊髄を経由して青斑核(せいはんかく)へとシグナルが伝達されることで、学習や認知機能の向上と交感神経活動の亢進が起こると考えられています。

これらを検証するために現在、TRPチャネルのノックアウトマウスや、化学構造を一部変えたポリフェノール誘導体を用いて研究を進めているところです。