【注目書籍】脳と免疫の相互作用「脳―免疫相関」。その働きを知って脳と身体を健康に保つ

「脳って面白い!」。『脳と免疫の謎 心身の不調はどこからくるのか』(毛内拡著/NHK出版新書)は、語りかけるような文体が親しみやすく、読み進めるうちに、脳がどんどん身近になります。気鋭の脳科学者である著者は、最新の脳の研究や情報を紹介しながら、今後の課題についても大胆な私見を述べていて、読者はいつの間にか引き込まれていきます。

今まで「脳」といえば、硬い骨に守られ、心の動きや精神を司っているものといった程度にしか(一般的には)知られていませんでした。しかし、身体が感染症などで炎症状態になると、脳の働きにも影響を与えることがわかってきたというのです。

また、脳の免疫疾患からうつ病やパーキンソン病だけでなく、慢性疲労、脳梗塞、慢性疼痛、脳腫瘍、強迫性障害などにも関与していると考えられるのだとか。

本書では、身体と脳内の免疫細胞(グリア細胞)の関係を解き明かし、さまざまな病気が予防できる可能性を紹介しています。

脳内を守るためのさまざまなシステム

脳科学者、神経科学者であり、大学で生物学を教えている著者は、「脳は外部環境と隔絶し、4つの防衛システムで守られている特殊な存在」と言います。

まず1つ目の「物理的な保護」は、脳は非常に硬い頭蓋骨や髄膜、脳脊髄液などで守られていることです。2つ目の「化学的な保護」には、脳には血液中から有害物質が入ってこないようにするバリア「血液脳関門」があることをあげています。

「血液脳関門」では、無数の突起が伸びている「グリア細胞」が脳に入ってくるすべての血管を取り込み、隙間のない監視体制を敷き、興奮性の情報を伝達するために使われるグルタミン酸などを除外しています。

しかし、脳にとって重要かつ厳重なこのバリアも、アルコールやカフェイン、ニコチン、麻薬、危険ドラックなどは容易にすり抜けられてしまうそう。それは、比較的小さい分子で、脂に溶けやすいからだそうですが、トランプ大統領と習近平国家主席との間で取り締まりが約束されたゾンビ麻薬「フェンタニル」も、まさにこのすり抜け組です。

そして、3つ目の「脳独自のリンパ排泄システム」は、脳の中を洗い流してゴミを排出するシステム。脳表を覆うクモ膜と軟膜の間の脳脊髄液とグリア細胞が、脳組織内に染み込んで脳内の老廃物を排除していることが、2012年にアメリカの研究グループによって発見され、この働きが判明しました。

その後、別の研究グループによって、脳を覆う髄膜の上にリンパ管が存在することが判明。身体の中の老廃物がリンパ管から血流にのって体外へ排出されるのと同じように、脳内のゴミ(老廃物)もまたリンパ管を伝って体外へ排出されることがわかったそうです。

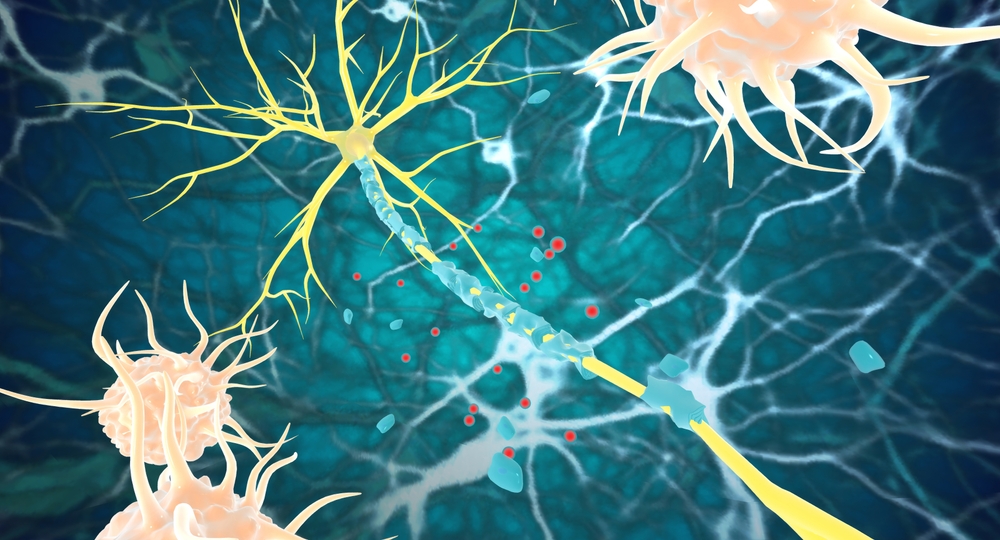

脳の健康に重要な役割を果たす免疫システム「グリア細胞」

4つ目の防衛法は、脳独自の免疫システム「脳-免疫相関」で、その中心的な存在が「グリア細胞」による働きです。グリア細胞とは、ニューロン以外の脳内細胞の総称。その仕事はいくつもあり、脳の情報伝達、栄養補給、免疫応答、エネルギー代謝、老廃物処理、損傷後の修復など幅広い役割を担っているのだとか。

脳の免疫を担うグリア細胞には、形態や機能によっていくつかの種類があります。

まず「オリゴデンドロサイト」は、ニューロンの軸索に巻き付いて、電気信号の伝導速度を高める役割を担うグリア細胞です。

「ミクログリア」は、脳をパトロールし、侵入した病原体の除去や損傷細胞の清掃などを行います。まるで身体の中で働く白血球そっくり。やはり、出自から白血球と親戚であることが知られているそうです。近年では、このミクログリアが「脳-免疫相関」の中心的な役割を果たしているのではないかと、注目を集めているということです。

著者が専門で研究している「アストロサイト」というグリア細胞は、血液脳関門を形成する要素。この細胞が担う仕事は多岐にわたるそうですが、一言で言うと、血管とニューロン、シナプスのインターフェイスとして脳のメンテナンスを行なっているのだとか。

脳脊髄液が老廃物を排出する出入り口としても「アストロサイト」が機能していると考えられるそうです。

グリア細胞の働かせすぎで起こるリスク

脳科学者の著書ということで最初は身構えますが、1章と2章で脳や免疫についての基礎が記されているため、スムーズに3章に進むことができます。その3章は「グリア細胞」について紹介。4章にくると、ここまで紹介されてきた免疫とグリア細胞が、病気とどう関わるのかがわかってきます。

アストロサイトやミクログリアなどは、炎症反応を調節し、損傷した脳組織の修復をサポートするとても心強い免疫細胞です。しかし、グリア細胞たちが仕事を一生懸命すればするほど炎症反応が起こり、グリア細胞自体が機能不全を起こして、身体にさまざまな不調が起こるということも考えられるのだそうです。

例えば、慢性的な疲労が長期化すると、脳のアラートシステムである脳内物質が放出され続け、脳は慢性的な炎症状態に陥ります。その結果、メンテナンス機能や修復・保護の働きが疎かになり、認知症やうつ病をはじめとする脳卒中や脳浮腫など、万病のもととなる可能性も……。

グリア細胞にはこのような二面性があり、そのようなリスクに対する具体的な対策はまだ見つけられていないのだとか。今後の研究が待たれます。

加齢に伴う変化をポジティブに受け止めて、老化しない生活を

本書では、加齢についても言及。著者は、「加齢」とは単に歳を重ねるという身体的・物理的な現象であり、「老化」とは脳という臓器の疾病だと言います。

それと言うのも、ハーバード公衆衛生大学院での研究では、自身の老化に対する満足度が高い人は、低い人に比べて、あらゆる原因による死亡リスクが最大で43%低かったそうです。そしてポジティブな老齢観を持つ高齢者は、平均7.5年も寿命が延びることが示されたとか。家族歴に心臓病がある人でも、ポジティブな老齢観を持つことで、心臓発作やその他の心血管イベントのリスクが3分の1に減少することが示されたそうです。

また、実年齢よりも自分の年齢を低く感じている高齢者は、脳のMRIスキャンにおいて、脳年齢が実年齢よりも若いという研究結果も示されました。他にも、自分は若いと思っているだけで疲労感や活力の低下を妨げる可能性が高いという研究結果も。

笑うことが免疫力を向上させるという研究結果は有名ですが、加齢に伴う変化を良いものと捉え、常に感謝や感動、目新しいもの(こと)に挑戦することは、脳の免疫力を高めてくれるそうです。

そして、自発的にする運動や、腸内環境の改善や抗炎症作用のある食品の摂取をすることは、脳の炎症を予防し、免疫力を高めて、健康が維持できるポイント。決して難しいことは一つもなく、王道の健康生活を送ることで、身体だけでなく、脳の健康も維持していけることが本書を読んで納得できます。

自分の一部でありながら、自分をコントロールしている別の存在のようにも思える「脳」。しかしそこで起こっているのは、身体との緻密でダイナミックな相互作用でした。身体にいいことは脳にもいいこと。本書で得た脳の知識を生かして、病気に対する免疫力を高めていきたいものです。

【書籍情報】

『脳と免疫の謎 心身の不調はどこからくるのか』(毛内 拡著/NHK出版新書)