「ウェルネストレンド白書Vol.4」から導く、令和ミドルの行動変容戦略と創造型市場の作り方

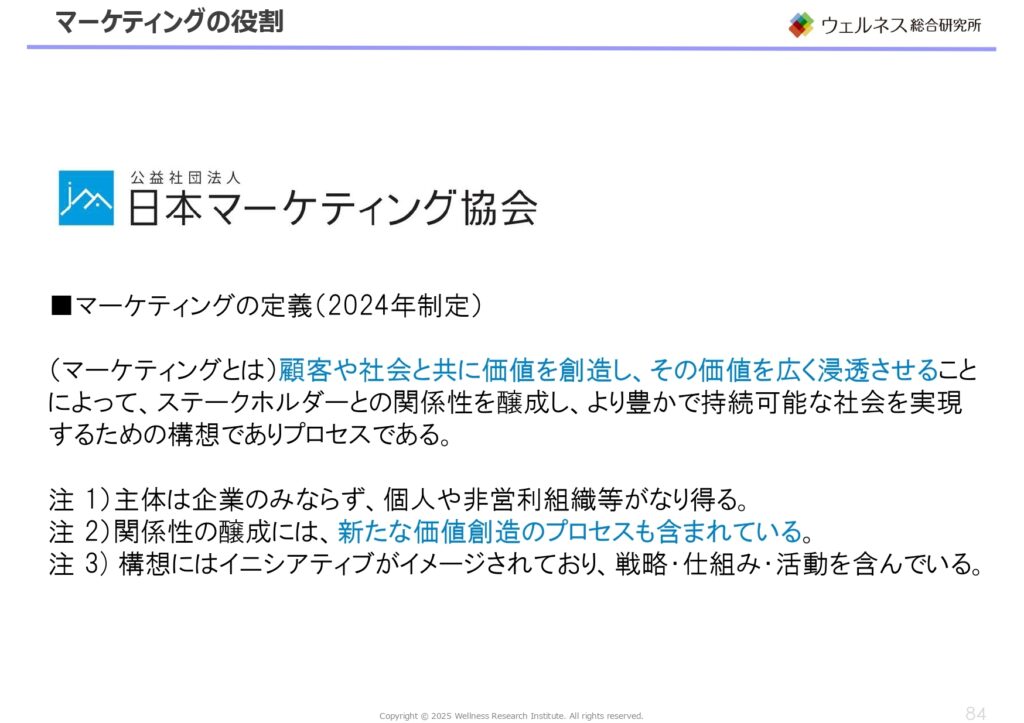

【第2部】マーケティングの新定義「価値の創造」とは?成功事例の分析と要点

続いて第2部では、もう一人の当総研主席アナリストである青木健氏が、「白書から読み解く、市場拡大に向けた論点」と題し、ヘルスベネフィットの活用法と3つの論点について登壇しました。締め括りには、2024年に日本マーケティング協会がマーケティングの定義を「変更したことにも触れ、健康意識の低い層への健康意識を高めるきっかけの提供と、行動変容を促すことが、「新たな価値創造」と「広く浸透」いう観点から現代におけるマーケティングの重要な役割であると結論付けています。

ウェルネストレンド白書vol.4より

ヘルスベネフィット51種、市場成長のヒントが顕在・潜在市場「散布図」に集約

機能性表示食品の届出数は2021年以降伸び悩み、特に2023年は撤回数の増加が顕著でした。加えて、累積届出数に比較し、売上数の伸び率が2019年以降で鈍化していることも示しました。内訳では、内臓脂肪、中性脂肪、血糖値といった生活習慣病対策領域でのヘルスクレームが目立つ状況です。

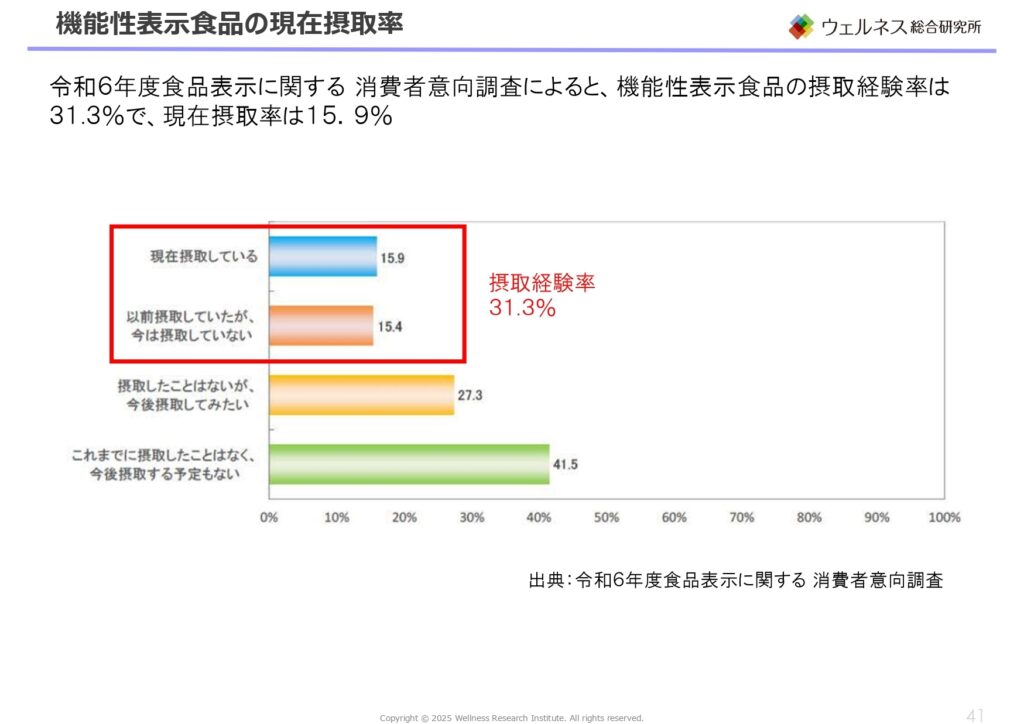

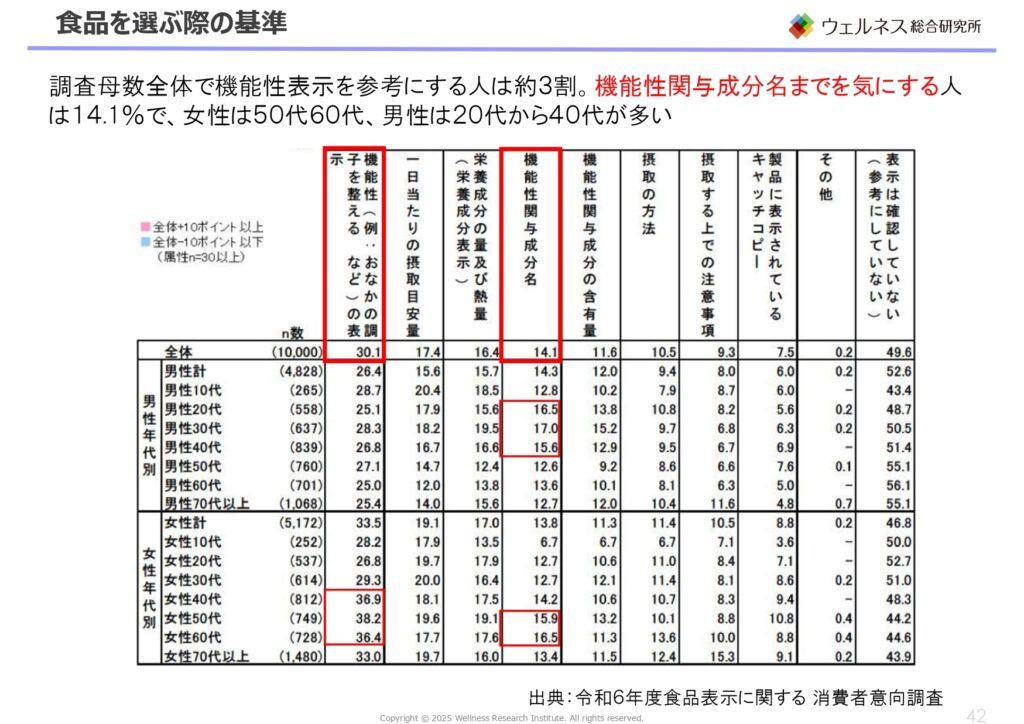

「令和6年度食品表示に関する消費者意向調査」では、消費者の摂取経験率は約3割で、現在摂取率は約16%にとどまるという報告も。また、食品選択時に機能性表示を参考にしている人は全体の約3割、機能性関与成分名まで気にする人は14.1%でした。ただし、「トクホ(特定保健用食品)」との混同も多く、正確に理解している消費者は2割未満で、これが普及の大きな壁となっていると指摘します。

ウェルネストレンド白書vol.4より

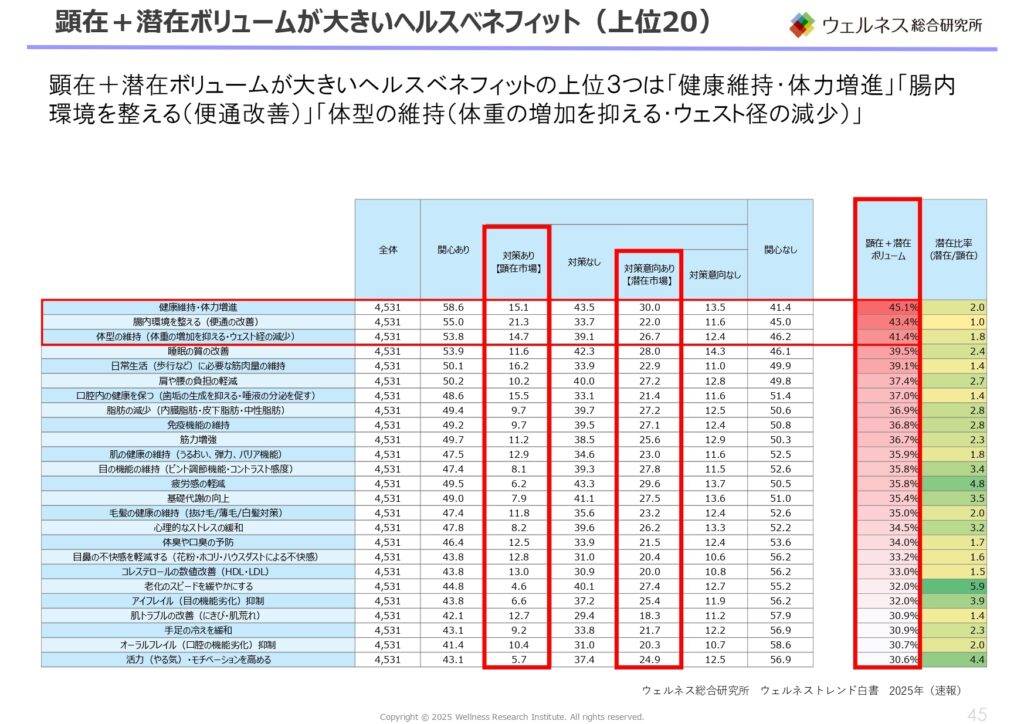

そうした動向を踏まえた上で、51種類のヘルスベネフィットの分析結果を発表しました。「関心あり×対策あり」を顕在市場、「関心あり×対策なし×対策意向あり」を潜在市場と定義しています。上位のヘルスベネフィットは、①健康維持・体力増進、②腸内環境改善(便通の改善)、③体形の維持(体重の増加を抑える・ウエスト径の減少)の3つです。

潜在市場では「老化スピードの抑制」や「疲労感の軽減、活力・モチベーションの向上」が上位に挙がり、このうち「疲労感の軽減」については、40代から50代女性の42.5%が対策意向を示していることが注目されます。

一方、年代と性別で見た顕在比率の高いニーズは「高めの血圧を下げる」で、特に60代から70代に多く見られました。しかし、「腸内環境改善」のように、顕在・潜在ともに比率が高く、60代から70代女性で一定数存在する項目もあります。このような顕在と潜在の比率を層別に把握することも、新たな市場開拓には必要であると述べました。

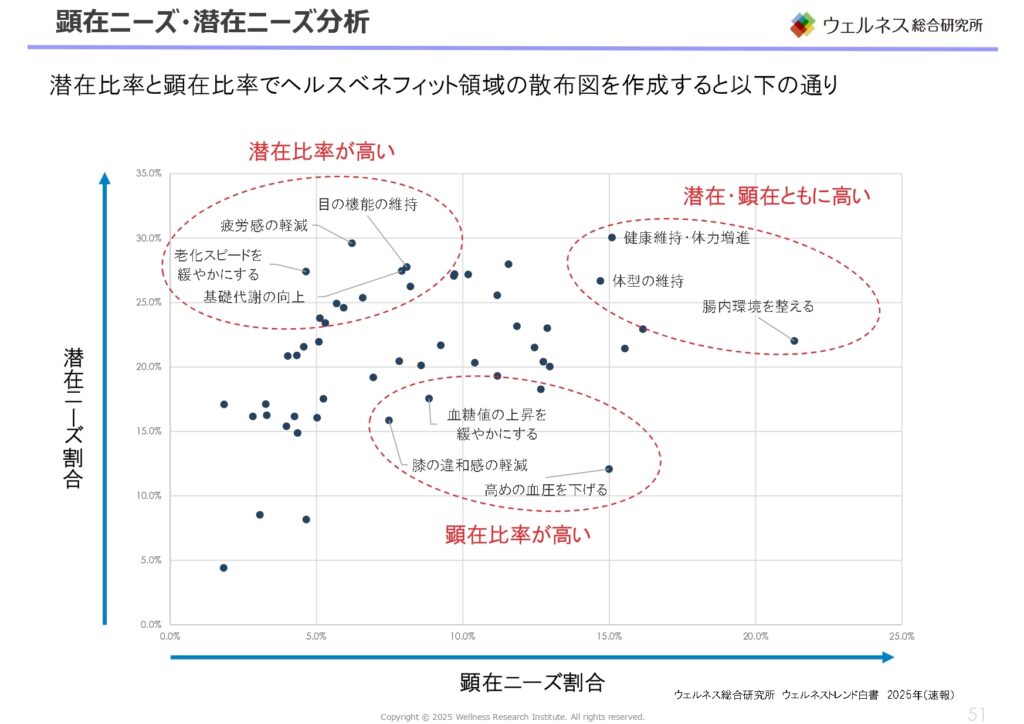

さらに、51種のヘルスベネフィットを散布図で可視化することで、全体分布を戦略的な視点から分析できると解説。この散布図を見れば、今後どの領域に成長の可能性があるかを把握し、効果的な戦略の立案に役立てられると話します。

ウェルネストレンド白書vol.4より

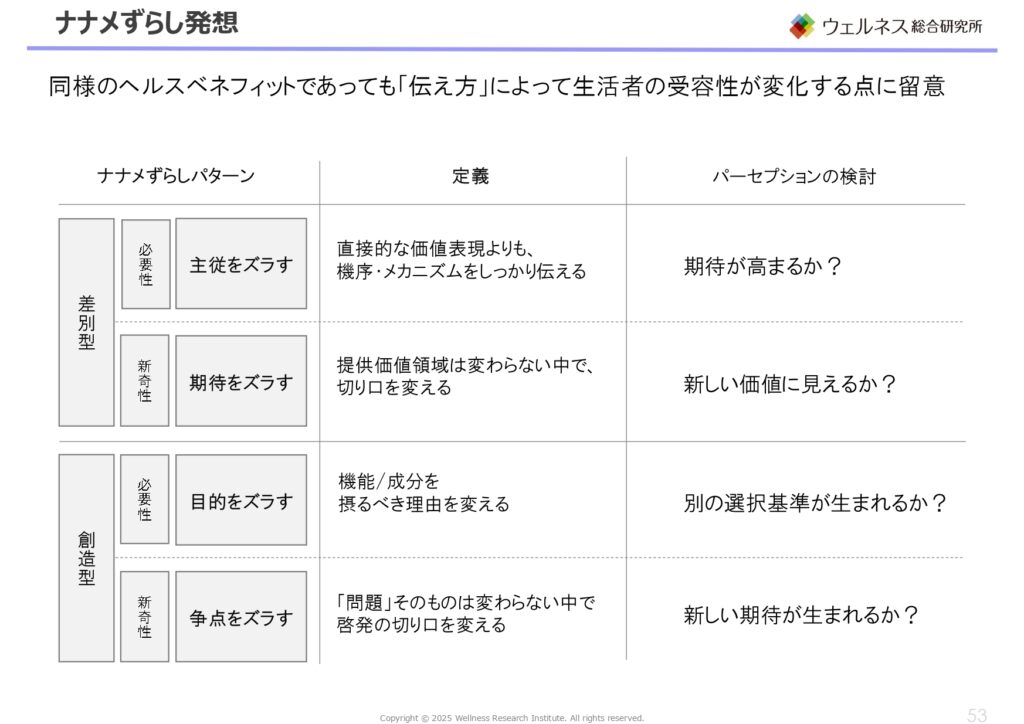

論点①「ナナメずらし発想」で、生活者の受容性は変化する

例えば、疲労感軽減を謳う商品では、疲労感そのものに対策する商品という見せ方でなく、「他人に与える印象」に注目し、“身だしなみ”の一環として「疲労感への対策」を訴求するなど。1つ目の論点では、こうした目的や文脈をずらすことで他社製品との差別化に成功し、好調な売り上げを見せている事例について紹介しました。この発想は大きく「差別型」と「創造型」の2つに分かれ、顕在ターゲットにとって有効な訴求方法が異なります。

アイケア領域では、「ブルーベリードリンク」の事例を紹介。これは、「“推し”を楽しむ手段」や「“推し”を応援する尊い時間を大切にする」という目的のために「目のケア」といった、使用目的をズラすことで、今までの訴求では響かなかった人の使用意向が得られた訴求方法です。

ウェルネストレンド白書vol.4より

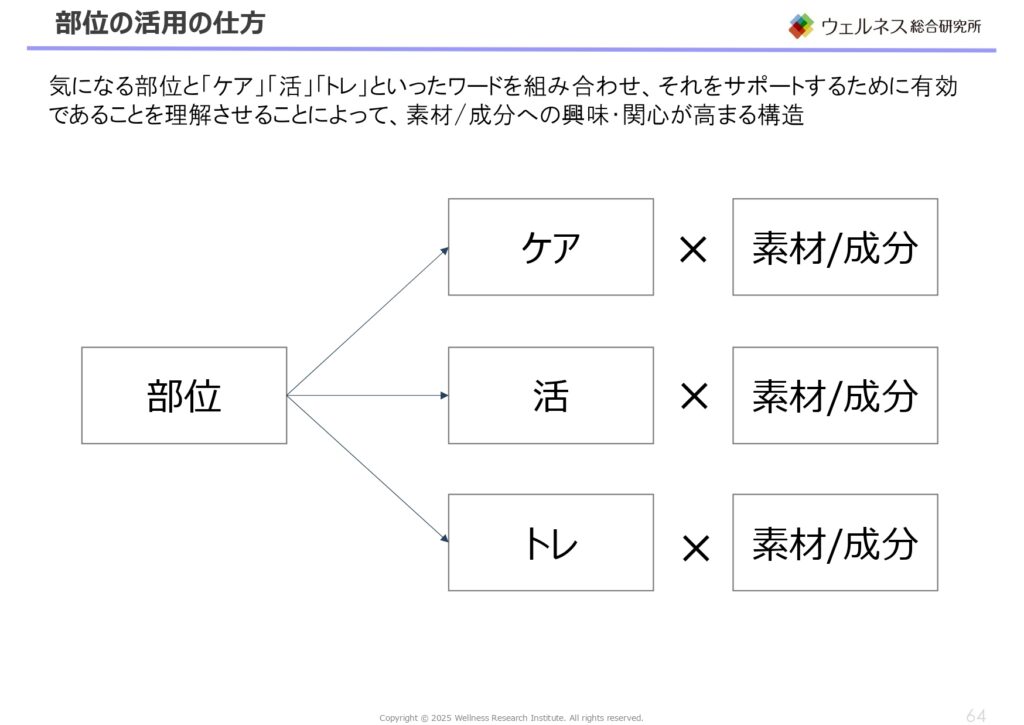

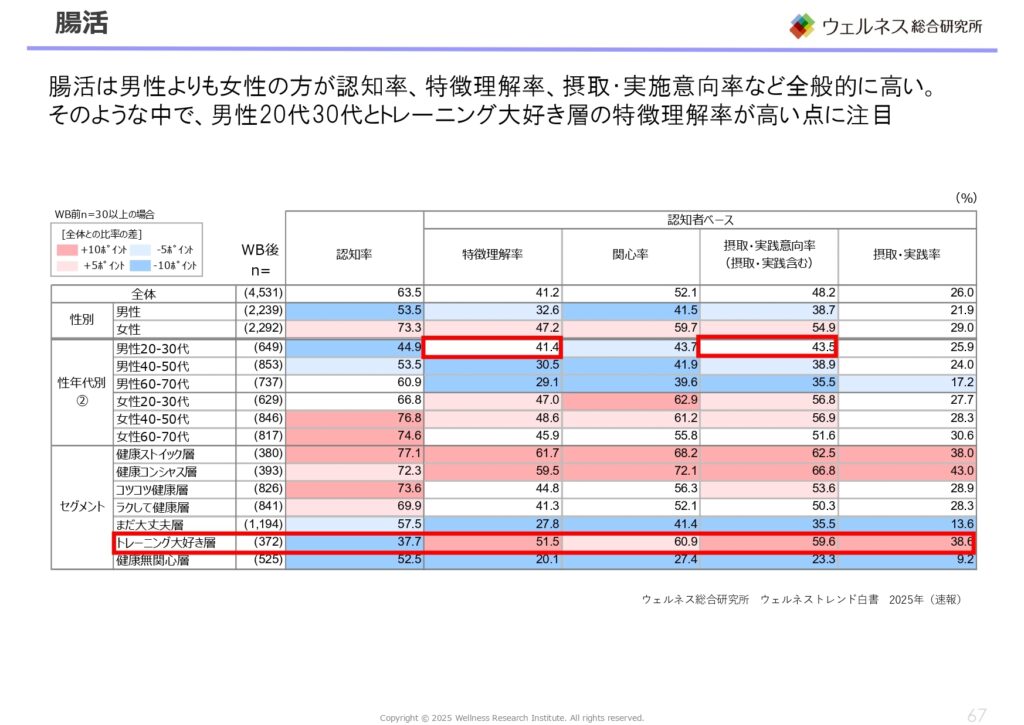

論点② 健康的な提供価値には「部位×ヘルスケア」が認知されやすい

2つ目の論点として、現代の消費者は、「アイケア」「腸活」「筋トレ」といった部位ベースでの健康への関心が高まっていると語ります。特定部位のケアに役立つ素材・成分の認知度が上がると、その素材への注目度も高まる傾向にあるため、消費者がどの部位に興味を持ち、ケアをしたいと考えているのかを把握することも重要だと話しました。

20代では男女ともに部位への関心はほぼ共通しているものの、この傾向は年代が上がるにつれて変化します。例えば、50代になると女性は「血管」「骨」「関節」、男性は「肝臓」「心臓」などへの関心が高まる傾向です。つまり、目的のターゲット層に合った、部位とそれに対するケアを考える必要があります。

アイデアの考え方として、20代から30代男性のビジネスシーン向けに「メンズ腸活(BIZ)」や、「トレーニング大好き層」向けに「攻めの筋トレ、守りの腸トレ」という風な例を挙げました。後者の「腸トレ」は、持久力や回復力の向上につながるという新たな価値を伝えることで、消費者の新しい健康行動を創出する狙いです。

ウェルネストレンド白書vol.4より

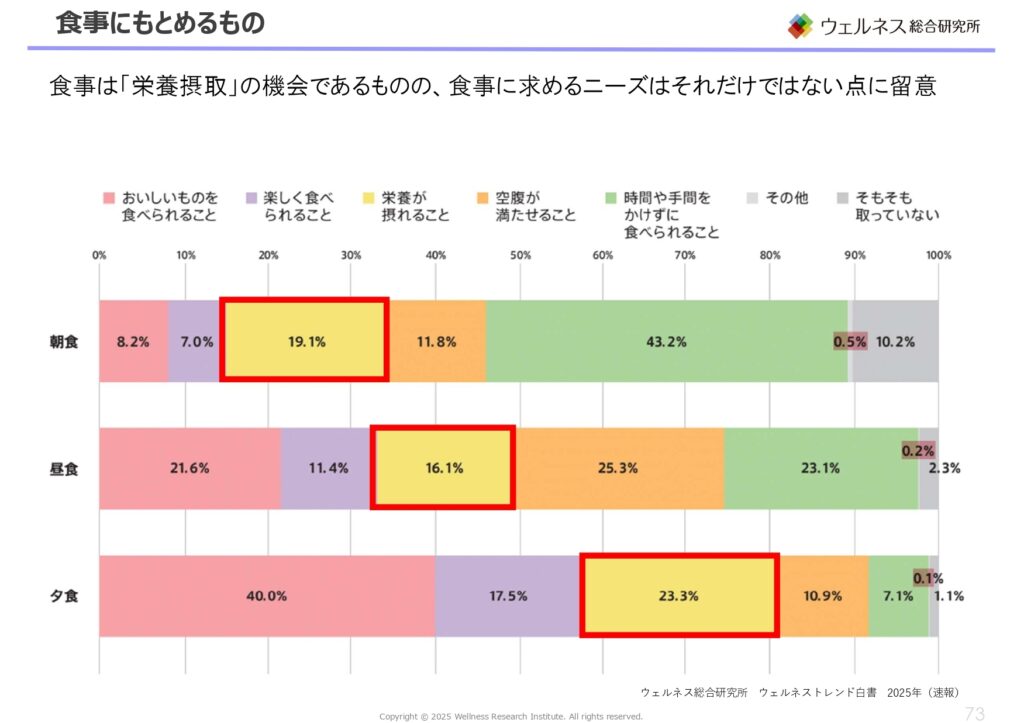

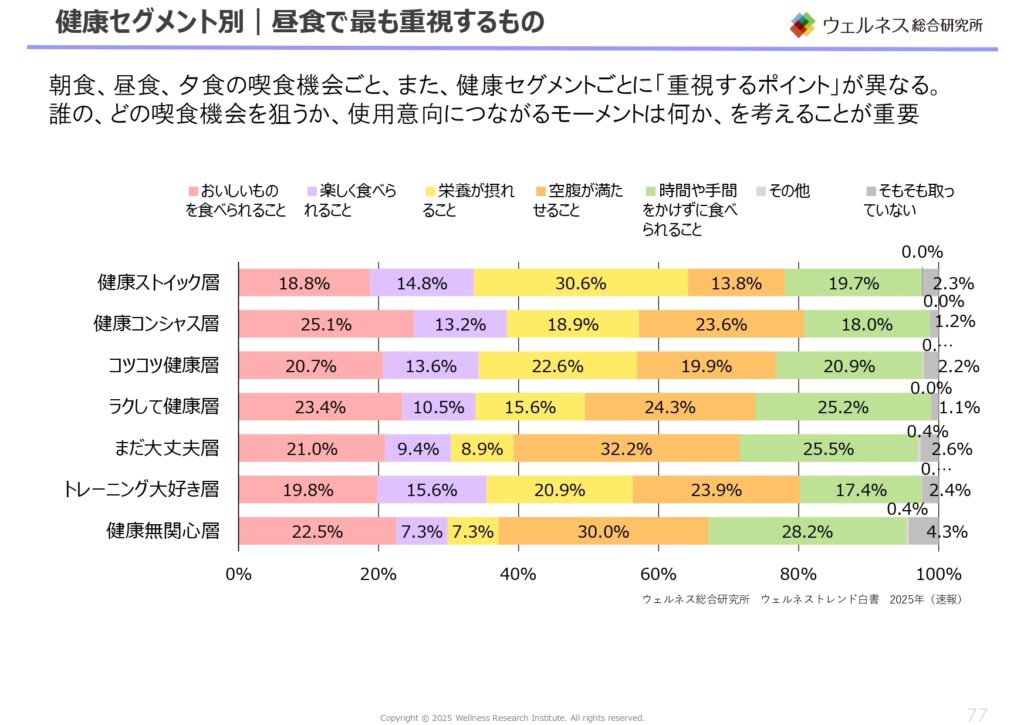

論点③ 食事機会ごとの課題に応じた「栄養訴求」が、消費者への“寄り添い”に

3つ目の論点では、食事機会に着目した栄養訴求の方法について解説しました。例えば、冷凍宅配食サービス「nosh®」や完全栄養食「BASE FOOD®」などが好調な売上を記録している背景には、栄養補給のスタイル変化に加え、食事機会ごとに重視される価値を把握していることが勝因として挙げられます。

特に、朝食では手軽な栄養補給が重視される一方で、昼食では栄養以外の価値も重視されやすく、夕食では「美味しさ」の優先度が高い傾向も。

ただし、「健康ストイック層」においては、食事機会に関係なく栄養価を重視しているという結果もあり、健康セグメントの特性と食事機会の両方を掛け合わせた訴求設計が重要であると言い添えました。

ウェルネストレンド白書vol.4より

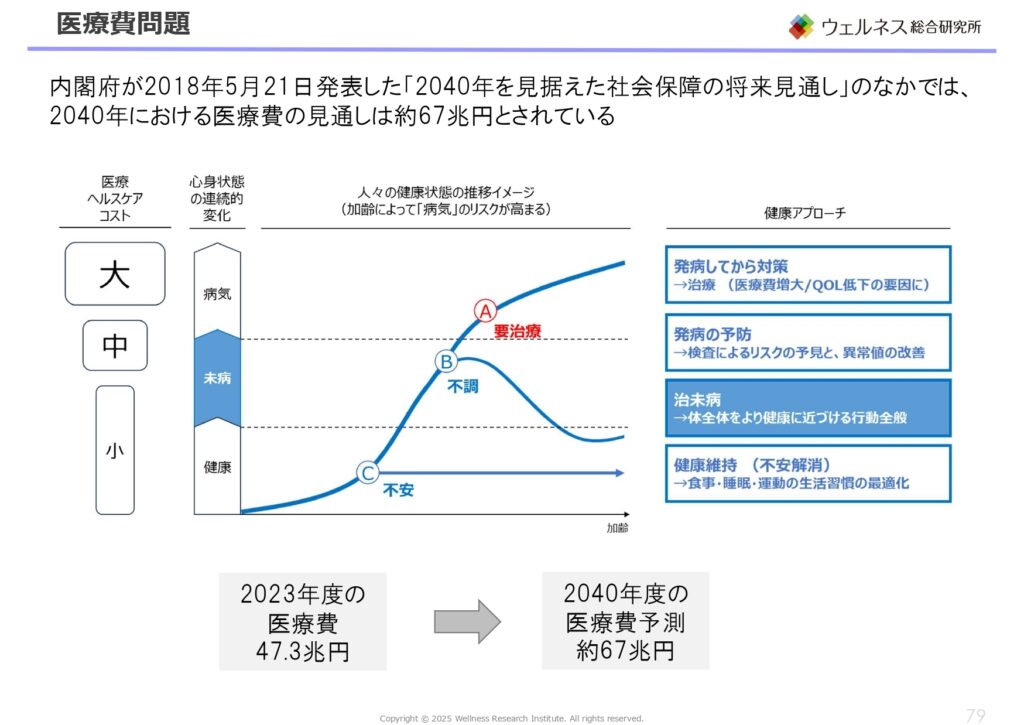

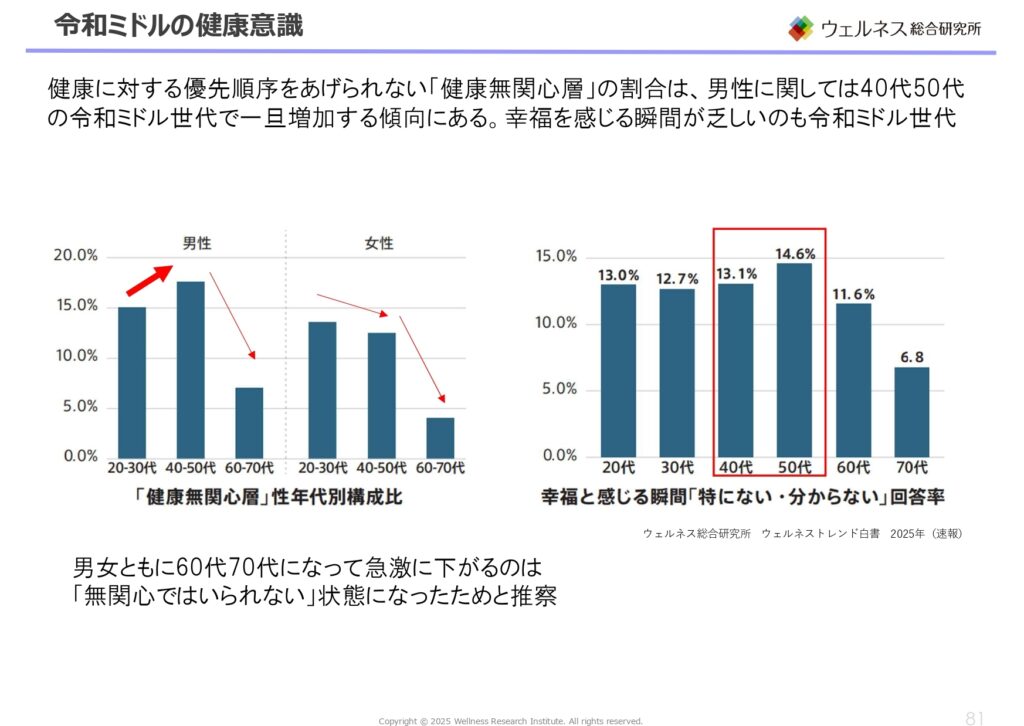

“令和ミドル”を行動変容に導く「打ち手」の創造は、未病対策にも有効

さらに、未病対策の重要性について訴えました。わが国の医療費は増加の一途を辿り、2040年には67兆円に達する見込みです。病気を発症してから対策しても、治療にかかる医療費は高額になる可能性が高いため、未病段階での予防が医療費抑制には欠かせません。中でも、令和ミドル世代(40歳から59歳)がもつ健康意識が重要であると指摘しました。

しかし、この世代における男性は健康に対する優先度が低く、幸福への実感も低い傾向です。さらに、一時的に「健康無関心層」が増加する傾向も見られる世代であるため、こうした人々へのアプローチが喫緊の課題であると苦言しました。彼らの健康意識を変え、そこに「まだ健康対策を始めていない人」も巻き込み、新たな市場を創造することが求められています。

最後に、健康的な行動変容を促すためには、従来の啓発活動に留まらず、創造的なアプローチが必要不可欠であると締めくくりました。

ウェルネストレンド白書vol.4より