【注目書籍】自分の不調は自分の「細胞」が治す。そのための生活術とは

風邪なら内科、目の不調なら眼科、耳や鼻の調子が悪い時には耳鼻科にいく。その縦割り医療は、現代医療の弱点や限界になっていると、『医師が教える“最強の予防医学”』の著者・山田知世医師は言います。

例えば、皮膚のかゆみがあったため皮膚科に行き、ひざの痛みもあることを訴えると「それなら整形外科に行ってください」と言われることが多いのですが、皮膚のトラブルとひざの痛みは、どちらも「乾癬」という病気で出る初期症状。縦割り医療のために、発見が遅れてしまう例の一つです。

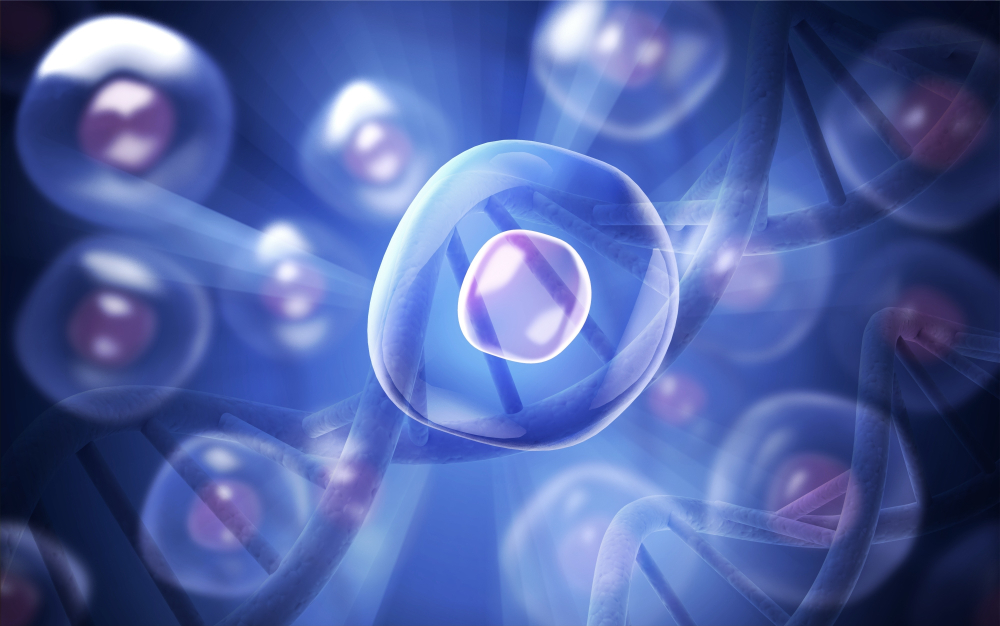

縦割り医療による対症療法に疑問を投げる著者は、「心身の不調を未然に防いだり、不調を治癒できる“細胞環境デザイン学”」を提唱しています。

本書では、この“細胞環境デザイン学”について紹介し、細胞が喜ぶ生活を送ることが、糖尿病や高血圧、うつ病などの不調を予防・改善できることになると示唆します。

トラブルを起こしている箇所をいちいち修繕するのではなく、細胞の一つひとつを健康に、元気にすることで、あらゆる箇所の不調を修繕し、今後起こり得るトラブルを防ぐことができる。そんな次世代医療の鍵になりそうな一冊です。

細胞を健康にする「細胞環境デザイン学」とは

薬を用いずに、人が本来持つ治癒力を引き出して病状を改善する“栄養療法”を提唱する山田豊文氏を父にもつ著者は、大学卒業後、製薬会社に入社。薬の売上が上がりさえすればいいという現状を目の当たりにし、医学部に入りなおしたそうです。

そして、北里柴三郎の「人民に健康法を説いて、身体の大切さを知らせ、病を未然に防ぐのが医道の基本である」という言葉を指針に、医師になってからは予防医学の道に進みました。

病を未然に防ぐ……そのためには、どうすればいいのでしょうか?それには、「細胞」がキーポイント。不調を治癒したりできるのは医師でも薬でもなく「細胞だけ」と著者は言います。そうした考えに基づくのが「細胞環境デザイン学」です。

何十兆個もの細胞からできている私たちの体。その細胞1個1個は、それぞれが独立した生命体。それらがたくさん集まって骨や筋肉、神経、血管、内臓がつくられ、独自の働きをしています。著者は、私たち人間の本来の役目は、そんな細胞たちが活動しやすいように環境を整えることだと言います。

細胞の環境をデザインするとは、何十兆個もある細胞一つひとつの環境を整え、デザインし、良好な状態にしていくこと。そのために必要な、栄養、運動、水、日光、音、節制&断食、空気、休息、信仰&氣という9つのメソッドが本書では紹介されています。

細胞が喜ぶ究極の食事

9つのメソッドはすべて生活に根付いたもので、すぐにでも実践できるものばかり。その1つ目は「食」です。

私たちの体は食べ物でできているため、食はもっとも重要なことといえます。しかし、現代は食べないほうがいい、飲まないほうがいいものであふれているため、きちんと情報をキャッチして、それでも食べるかどうかを自分で決める必要があります。

この「自分で決める」場数を踏んでいるうちに、判断のさじ加減も自然に身に付いていくのだとか。その判断のさじ加減や考え方が、第2章から紹介されています。

本書では、食の基本ポイントとして、良い油の選び方と摂り方、マグネシウムと腸内環境の重要性を案内しているほか、全身の細胞たちが喜ぶ究極の食事の秘訣を7つ紹介。

精製や加工の度合いが低い食べ物を選ぶ、マグネシウム・亜鉛・セレンといった三大ミネラルの豊富な食品をとる……といった7つの秘訣は、煎じ詰めれば「玄米ご飯と具だくさん味噌汁さえあれば」究極の食事ということになるそうです。そして、もっと惣菜が欲しい場合は、サラダやお浸し、酢の物、煮物など和食の副菜をすすめています。

それでも足りない現代人の栄養補給として、ベースサプリメント「総合ミネラルビタミン」「マグネシウム」「オメガ3脂肪酸」もすすめています。さらに、「朝の過ごし方」「昼の過ごし方」「おやつの過ごし方」「夜の過ごし方」を紹介し、すぐにも取り入れたくなるような“避けたい食品”や“おすすめの生活習慣”を教えています。

医療にも応用できる9つのメソッド

第3章では、“知世流”として、9つのメソッドをさまざまな医療にも応用できることを紹介しています。

例えば「2型糖尿病」について、アメリカ、フィンランド、カナダ、スペイン、オーストラリア、ニュージーランドなどでの研究では、健康的な植物性食品(全粒穀物、果物、野菜など)や低GI食、イワシなどの青魚、断続的断食が良い結果を出したことを紹介。そのエビデンスとともに、著者の考え方を踏まえた補足があります。

また、お湯につかる入浴が2型糖尿病のリスクを下げたというエビデンスを紹介するなど、日本人らしいメソッドにも注目です。

「高血圧」についても同じように各国の研究結果が挙げられています。その対策としての食生活の見直しや、モーツァルト、ヨハン・シュトラウス2世の曲が血圧や心拍数を低下させるといったエビデンスも紹介。

そのほかに「加齢黄斑変性」「骨折・骨粗鬆症」「アレルギー性疾患」「うつ病」「認知症」「発達障害」「不妊」など、病気の予防・改善に関するページは、全ページの約半数になるほどのボリュームで、特にこれらの病気を心配されている方にはとても役立つ情報ばかりです。

本書は、細胞の紹介から始まり、難しい理論が続くのかと思いきや、主婦であり母でありながらも医師として活躍する著者の実生活を垣間見せながら、しっかりと研究のエビデンスが示された個性的な一冊となっています。

細胞を健康にすることで、全身の健康を目指す。「細胞環境を整える」という考え方を私たちも日常生活にぜひ取り入れたいものです。

【書籍情報】

『医師が教える“最強の予防医学”』(山田知世著/共栄書房)