【セミナーレポート】『抗疲労∞抗老化』啓発プロジェクト発足セミナー

講演②「S-アリルシステインの研究動向とその可能性」

続いて、日本大学薬学部薬学科 教授の小菅 康弘(こすげ やすひろ)先生が登壇、ニンニクに含まれる成分で、抗酸化作用と抗炎症作用を併せ持つS-アリルシステイン(S-Allyl-L-cysteine、以降SAC)の機能性やメカニズムを主に、その研究動向と可能性について解説されました。

SACを研究することになったきっかけ

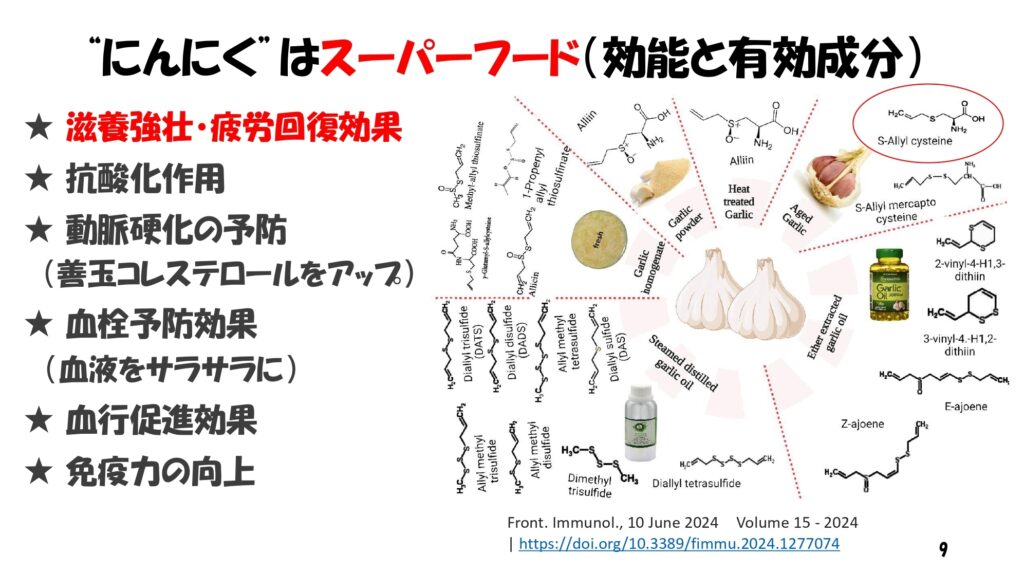

ニンニクは納豆と同様に名の知れたスーパーフードで、昔から滋養強壮作用や疲労回復作用、抗酸化作用など多様な作用があると言われてきました。日本だけでなく、アメリカの国立がん研究所が提唱した、いわゆるデザイナーフードのピラミッドでトップにも掲げられています。小菅先生が数ある作用の中で滋養強壮に着目して研究を始められたのは、大学院時代に恩師から、ニンニクの滋養強壮におけるメカニズムを科学的に解き明かすよう勧められたことがきっかけとのこと。ニンニクは、今回のテーマでもある「抗疲労∞抗老化」に対し、強壮作用が抗疲労に該当すると言い添えました。

ニンニクを食べるデメリットを改善したSAC

ニンニクには多くの成分が含まれ、なかにはアリインやアリシンといった、強い刺激性と腸内細菌を乱すような強い抗菌作用をもつ成分も存在します。さらに、独特の臭いも成分によって様々です。そこで、刺激性が少なく、ニンニクの良い機能を保持したSACを摂取することで健康に寄与できないかと考え、研究を始めたと話しました。

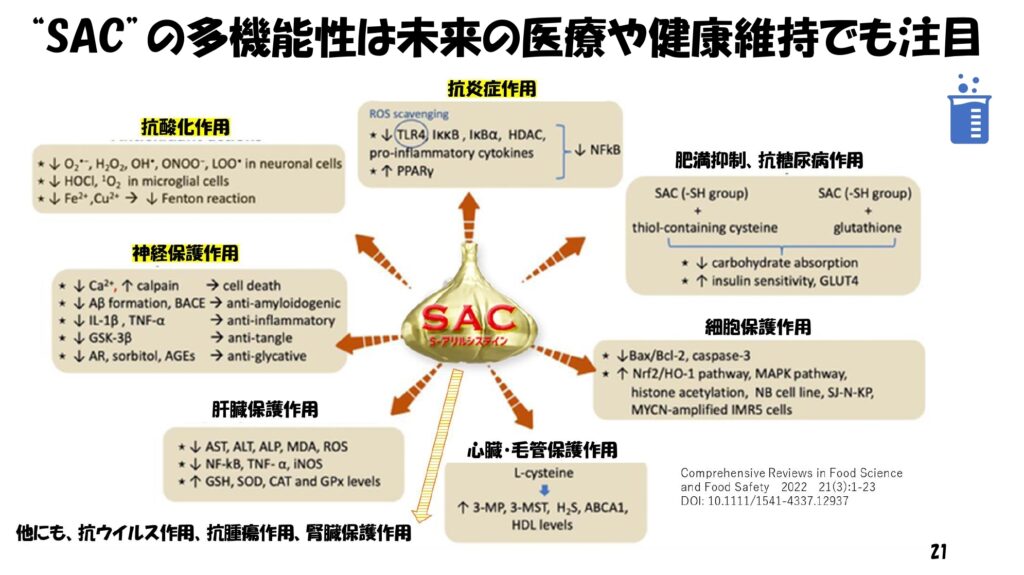

SACは、破砕した生ニンニクをエタノール水溶液にて10か月以上かけて室温で浸漬し、抽出することで得られるエキス中に含まれる含硫アミノ酸の一種です。その機能性は多岐に渡り、初期には抗酸化作用、最近では抗炎症作用についてとくに注目を集めていると説明しました。

SACの抗酸化作用におけるメカニズム

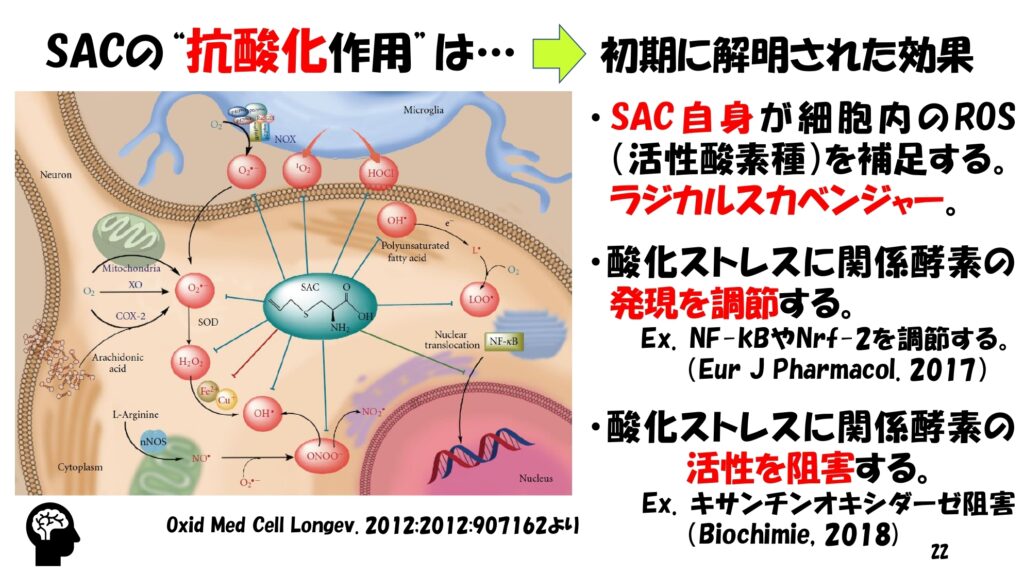

ここから詳しいSACのメカニズムについて、抗酸化作用と抗炎症作用を中心に解説しました。抗酸化作用について以前から知られていたのはラジカルスカベンジャーとしての機能で、細胞内にある活性酸素に対してSAC自身が働きかけ、その毒性を抑える効果です。ただし、この機能を発揮するには、高濃度で体内に取り込む必要があります。また、酸化ストレスに関係する酵素に対し、その発現を調節したり活性を阻害したりすることで、抗酸化作用を発揮するという新しい視点での機序について説明しました。

SACの抗炎症作用におけるメカニズム

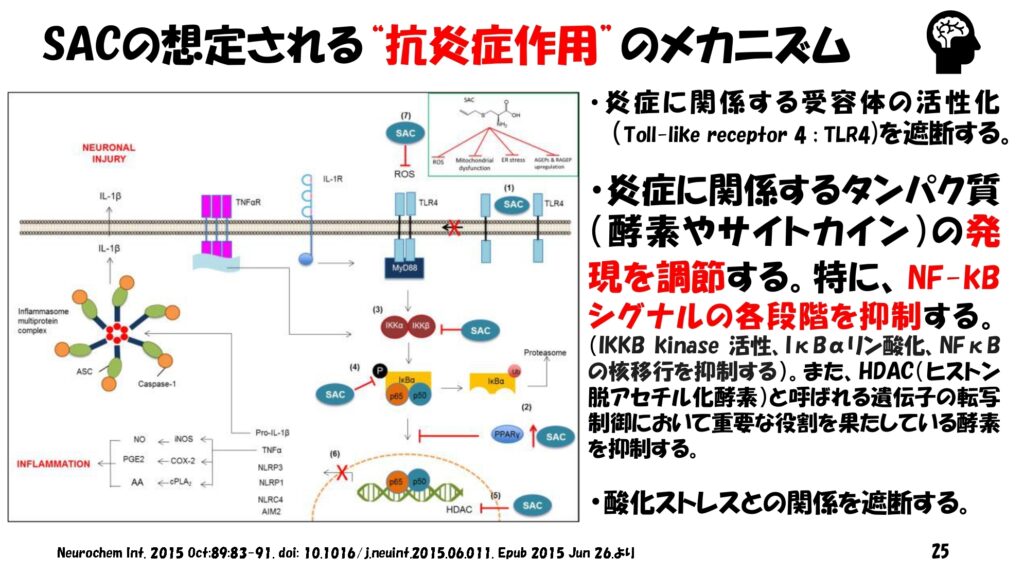

続いて、抗炎症作用で想定されるメカニズムについても解説しました。炎症を制御するには、タンパク質である炎症性サイトカイン(IL-1、IL-6、TNFαなど)や、プロスタグランジンという物質を捉えることがポイントで、その上流にある転写因子のNF-kB(nuclear factor kappa B)の発現を増やすことが鍵となります。

SACの抗炎症作用に関するメカニズムの報告には、大きく分けて3種類あると説明しました。1つ目は、炎症が起こる際に活性化する受容体TLR4(Toll-like receptor4)をSACが直接遮断することで、結果として炎症が起きないという経路です。2つ目は、酸化ストレスのところでも登場したNF-kB経路を抑制することで、その後に続く炎症応答や酸化ストレスが軽減されるというメカニズムです。そして3つ目は、活性酸素が炎症を引き起こすことが知られていますので、前述の活性酸素を抑制することで、酸化ストレスと炎症がリンクしなくなるというメカニズムです。

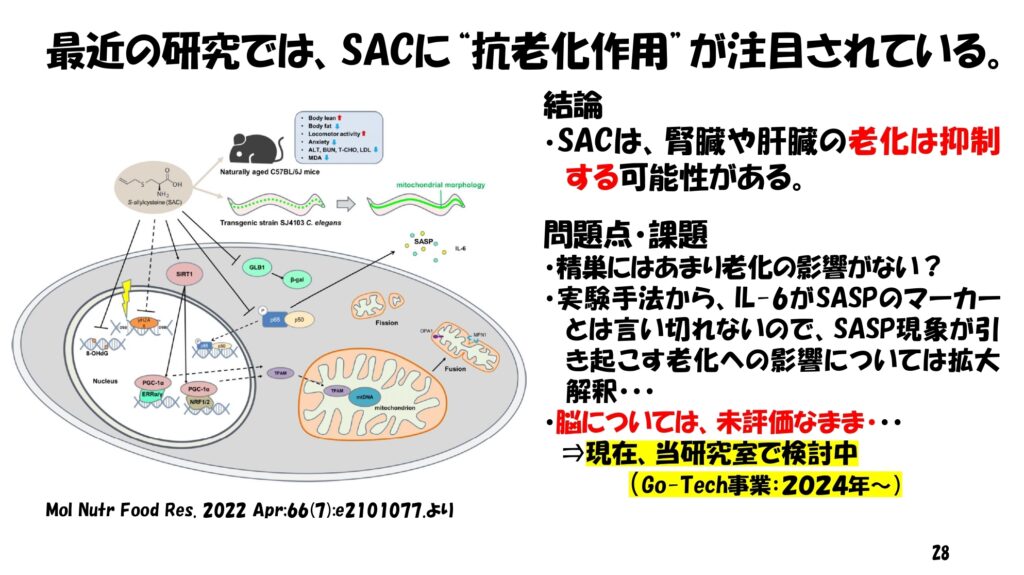

SACの抗老化作用と今後の課題

さらに、SACがもつ抗老化作用についても研究が進んでいることを話しました。2022年に発表された台湾の研究グループによる動物実験では、12週間に渡りSACを摂取させたマウスは、抗老化作用を持つことが知られているレスベラトロールを摂取させた群よりも、老化による腎臓や肝臓の機能低下が抑えられたという報告があります。ただし、一部の実験手法や脳に関する評価が行われていないといった懸念が残るため、抗老化作用については2024年から参画している経済産業省のGo-Tech事業(成長型中小企業等研究開発支援事業)で、1~2年を目安に結果を出すことを目標にしていると述べました。

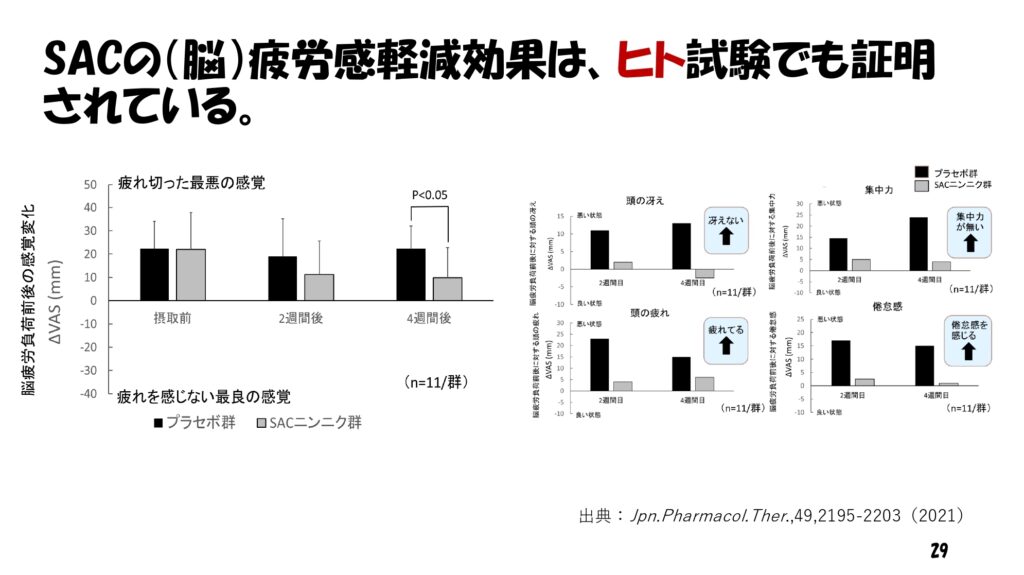

ヒト試験でも有意差が認められている

SACはヒト試験でも良い報告が得られていることを話しました。例えば、4週間に渡りSACを摂取した群では摂取していない群に比べて、脳の疲労度の感覚が有意に下がり、集中力も向上することが報告されました。また、SACには刺激性がないことも、食品として長期的な摂取を可能にする大きなポイントであると加えました。

さらに、細胞レベルで後述する小胞体ストレスに対する効果についても検証されています。SACには酸化ストレスと炎症、そして小胞体ストレスの3つから成る負のスパイラルによって疲労が起こるのを防ぎ、老化を遅くする機能があるのではないかと期待していると述べました。

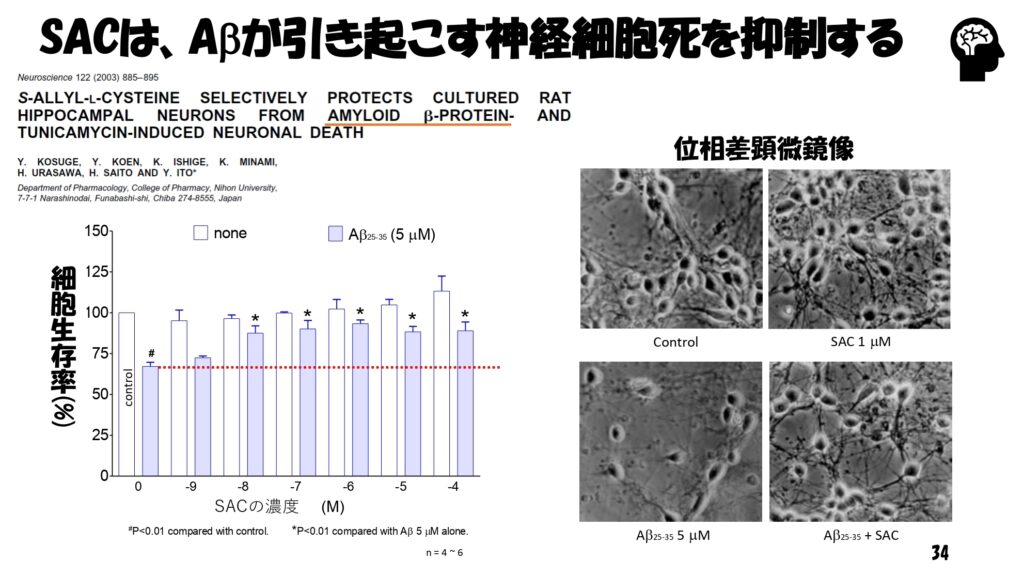

最近の研究成果はSACの神経保護効果

最後に、SACに関する最近の研究成果として神経保護効果について解説しました。記憶や学習に関与する脳部位である海馬にある神経細胞の培養細胞を用いた研究により、アルツハイマー病の原因であるアミロイドβに対し、非常に薄い濃度のSACでその神経細胞毒性を抑える効果が認められたと説明されました。特に、SACを添加した培養細胞は写真でもはっきりと、細胞数の減少が抑えられ、神経線維も太くなることが分かりました。

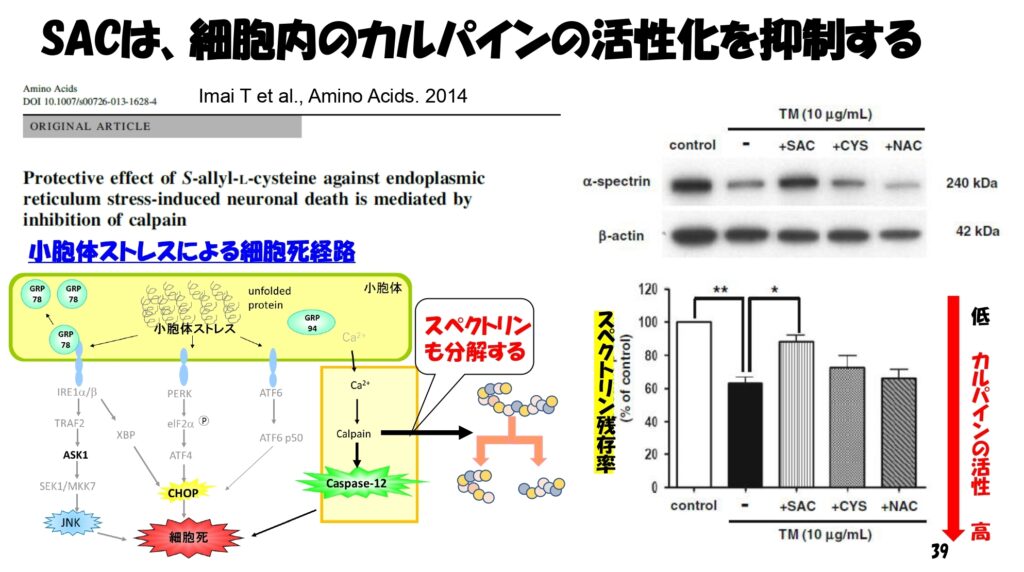

さらに、細胞内小器官である小胞体の機能異常が関与するストレス(小胞体ストレス)が引き起こす神経細胞死に対するSACの効果についても検証されています。そのメカニズムとして、小胞体ストレスによる細胞死に関わる酵素であるカスパーゼ12(Caspase-12)を活性化する酵素であるカルパイン(Calpain)に対し、SACが直接作用するメカニズムも詳しく解説しました。興味深いことに、既存のカルパイン合成阻害薬と違い、食品成分由来のSACは、カルパインが過剰に活性化されたときにだけ働くことで細胞障害性を示さない点が素晴らしいと付け加えました。

このように、SACには抗酸化作用や転写因子を介した抗炎症作用から抗疲労作用につながり、小胞体ストレスが関与する細胞死経路を制御することで抗老化作用を発揮することが示唆されています。

このセミナーを受けて、抗疲労に関しては普段から疲労の度合いに向き合い、疲労から回復する修復エネルギーをオーバーワークなどによって絶やさないこと。抗老化に関しては、老けない食べ方のコツを意識し、空腹の意味を念頭に置きながら食生活を築くことが大切だと分かりました。近い将来、アミロイドβが溜まり始める40歳になったら、脳神経変性疾患の予防としてSACを飲み始めるという時代が当たり前になっていくのかもしれません。