新しい考察を加えて、よりビジネスに活用しやすく「ウェルネストレンド白書Vol.3」

一般社団法人ウェルネス総合研究所は、20代~70代の生活者4,795名の健康・ウェルネスに関する意識と行動に基づき、今後予測されるヘルス・トレンドシナリオを洞察した調査レポート『ウェルネストレンド白書 Vol.3』を2023年10月2日に刊行しました。定点観測として7つの健康セグメントに沿った分析がさらに深められた一方で、今回新たに考察した「食事マネジメント」と「見た目(POA:ペース・オブ・エイジング)の向上」についても、大変興味深い調査結果が得られています。本調査の監修者であるグローバルニュートリショングループの武田猛氏に、今回の白書の注目ポイントと活用法についてうかがいました。

コロナ前と比べて、健康意識が上昇傾向に

今回のVol.3において、Vol.1、2と比較して変わったこと、変わらなかったことについて教えてください。

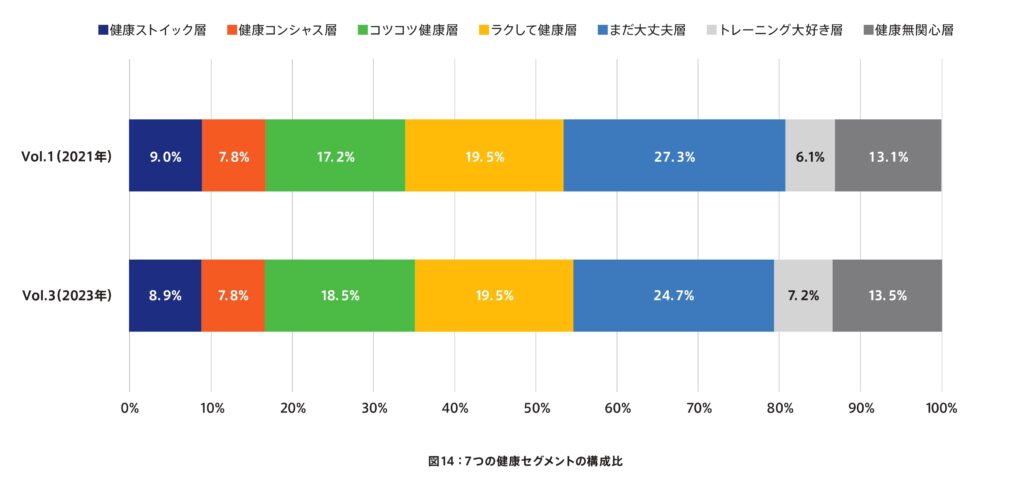

2021年8年刊行のVol.1から、生活者を7つの健康セグメント(「健康ストイック層」、「健康コンシャス層」、「コツコツ健康層」、「ラクして健康層」、「まだ大丈夫層」、「トレーニング大好き層」、「健康無関心層」)に分けて調査をしています。

Vol.1、Vol.2と比べても、各健康セグメントの出現率にはそれほど大きな変化がなく、現在の日本の健康セグメントの比率は大体このようなものだとわかりました。一方、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミック最中の2021年に調査を行ったVol.1と、緊急事態宣言が解除され経済活動が自由になった2023年のVol.3を比較すると、「まだ大丈夫層」がやや減少しました。逆に、「コツコツ健康層」と「トレーニング大好き層」がやや増えています。全体的にみて、COVID-19パンデミックの影響により健康意識が高まったと考えられます。

ウェルネストレンド白書vol.3より

幸福度について、変化はありましたか?

2022年と比較し、全ての健康セグメントで幸福度がやや下がっています。アフターコロナの影響、円安、インフレといった経済的な状況もあると思います。ただ、幸福度の数値がもともと低かった「健康無関心層」や「まだ大丈夫層」だけでなく、一番高かった「健康ストイック層」でも下がっており、これは少し気になりますね。

健康意識と「食事のあり方」に相関

今回の結果で、最も注目された部分はどこでしょうか?

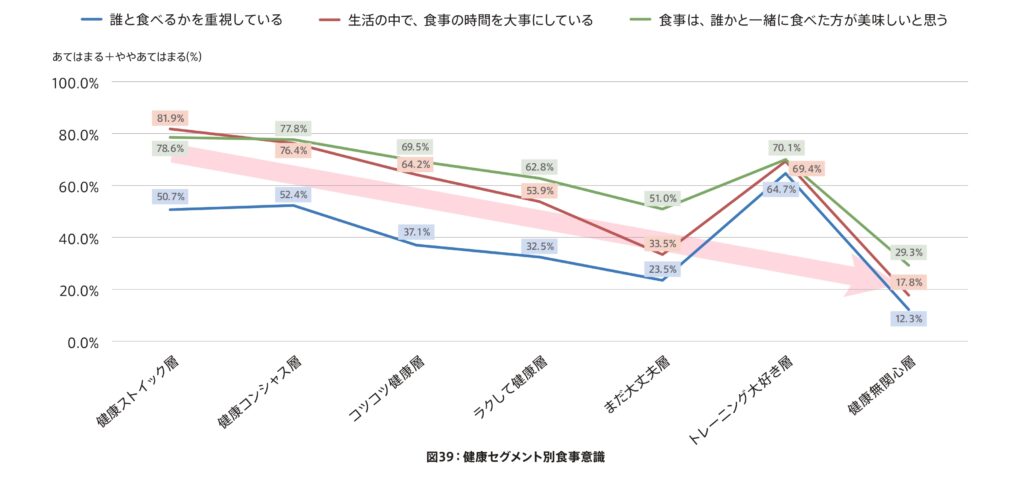

新たに調査した「食事マネジメント」の結果です。非常に興味深いデータが得られています。「おいしく食べることを重視している」、「誰と食べるかを重視している」、「食事をするときはなるべく一人ではなく誰かと食べたいと思う」、「食事は誰かと一緒に食べたほうがおいしいと思う」といった12の質問を設けました。その結果、「健康ストイック層」、「健康コンシャス層」、「トレーニング大好き層」といった健康意識が比較的高い層では、「生活の中での食事の時間」を大切にしている人たちが多いことが明らかになりました。

特に興味深かったのは、「健康ストイック層」です。一見、自分の健康のために黙々と取り組んでいると思われがちなこの層は、全項目で全体の平均値より10ポイント以上高い値を示しました。「食」には「Physical(身体的)」な機能だけでなく「Psychological(心理的)」、「Social(社会的)」な面もあります。今回の結果から、健康意識の高い層は「食事のあり方」や「食事そのもの」も大切にしていることがわかりました。

「食事のあり方」とは、具体的にどういったことでしょうか?

今回、「食品を食べる」と「食事をする」の間には大きな違いがあるという仮説をもとに、質問を設定しました。食品は「モノ」、食事は「コト」または「体験」と言ってもいいでしょう。もしかすると、食事とは、献立を考えたり買い物に行ったりすること、または誰と食べようかと考えるところから既に始まっているのかもしれません。コロナ禍で、一人で食事する人たちが増えた反動もあると思います。同じものを食べても食べ方によって違う、誰とご飯を食べるとおいしい、というメンタルな部分が大きいと思います。身体的、精神的、社会的に長期的に満たされている状態である「ウェルビーイング」とも関連していることが考えられます。

また、海外トレンドからもみられるように、食に対するパーソナライゼーションが非常に進んでいます。自分で情報を集め、自分によいと思う食材を選ぶようになってきているため、特定の商品やサービスのみに依存する傾向は減ってきています。企業は、「食品」を「食事」と捉え直し、自分たちの商品をどう扱っていくかを考える必要があります。

ウェルネストレンド白書vol.3より

見た目よりもQOLを重視

その他に今回の注目ポイントはありますか?

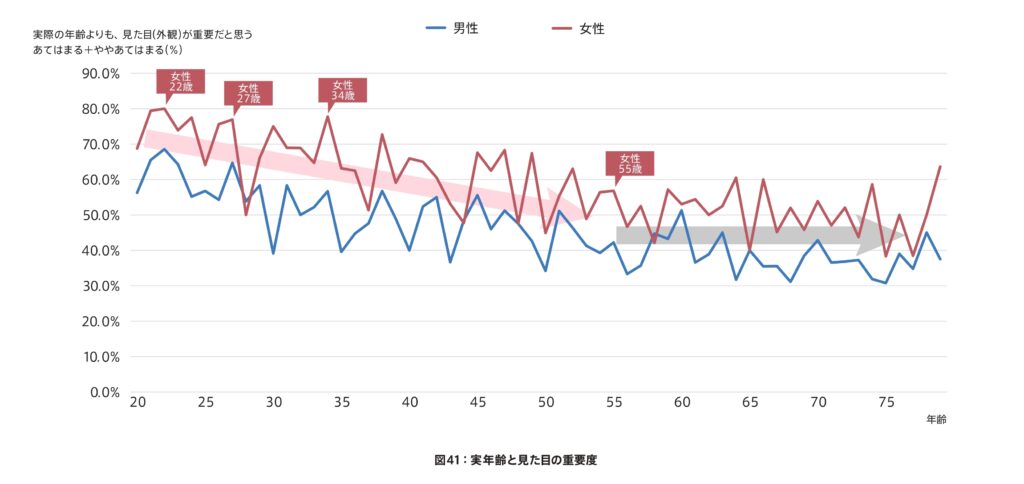

「見た目(POA)の向上」と「QOLの改善」についても今回初めて調査しました。全体的にみると、「実際の年齢よりも見た目が重要だと思う」に対して「QOLの改善」の出現率の方が高くなりました。特に、「年齢を重ねても、自立した生活を送りたい」、「年相応の体力・気力を維持したい」の項目では、健康セグメントに限らず8割以上が該当すると答えており、無事に生活したい、病気や怪我をせず普通に生活ができればといったQOLの改善を重視していることがわかりました。

一方、「いくつになっても、若々しく見られたい」、「実際の年齢よりも、若く見られたい」といった見た目の向上については、若年層ほど出現力が高く、年齢とともにだんだん低くなっていく傾向がみられました。

人生100年時代と言われる今、生活者の意識も15年前とは変わってきています。15年ほど前なら、「見た目の向上」への意識ももう少し高かったのかもしれませんが、今では「アンチエイジング」に期待するものはQOLの改善です。そのため、「アンチエイジング」だからといって「見た目の向上」に集中しすぎると、間違った方向にいってしまいます。若年層の反応はみられても、60代以降ではQOLの改善に意識が向いているからです。そのため、商品開発やマーケティング時に「アンチエイジング」という言葉の使い方を間違えないよう留意する必要があります。

ウェルネストレンド白書vol.3より

食のナチュラル志向への移行とストーリーの重要性

トレンドワードから見る今後の市場予測という点ではいかがでしょうか?

トレンドワードについては、Vol.2とVol.3で大きな違いはありません。それよりも、先ほど述べたように食事に対する態度や考え方について考えていく方が重要だと思います。トレンド自体は毎年劇的に変わるものでもありませんので、じっくり取り組んでいく必要があります。その上で少しでも先取りするなら、海外のトレンドを視野にいれておくといいでしょう。

グローバルなトレンドとして、食のナチュラル志向は避けられないと思います。もともと日本はナチュラル志向が高く、リアルフードを食べるという行動は今後も増え続けると言えます。そういった意味で、超加工食品(UPF:Ultra-Processed Foods)※を避ける傾向は今後も増えていくと思います。

※UPF:ホールフード(whole foods)を殆ど使用せず、食味を向上させるための食品添加物や、家庭のキッチンにはない加工原料(たんぱく質分離物、香料、着色料、乳化剤等)を多用する食品

プラントベースのプロテインに対する関心がどうでしょうか?

一般的に、プラントベースのプロテインは、情報感度や健康意識の高い人たちの方が関心、認知度、移行率も高いと言えます。日本と欧米では、少々異なる傾向がみられます。大きく違うのは、日本での豆乳の存在です。欧米では、豆乳の青臭さが苦手でアーモンドミルクやほかのプラントベースのプロテインに移行する人が多くいます。

一方、日本では昔から大豆製品を多く使っており、大豆イコールヘルシーだという意識があります。そのため、豆乳を特に「牛乳の代替品」として使っているわけではなく「牛乳も飲むけど豆乳も飲む」という人が多いと思います。大豆製品を手軽に摂れるというメリットもあります。アーモンドミルクやオーツミルクは値段も少し高めなので、総合的に見ると日本では豆乳がメインです。

また、欧米では、サステイナビリティや動物愛護が食にも影響しますが、日本ではまだあまり結びついていません。どちらかというと、日本ではプラントベースの方がヘルシーだという意識が強いですね。

消費者の心を動かすストーリー構築の重要性について教えてください。

商品のストーリーとひと口に言っても、さまざまな要素があります。その中でも海外とも比較的共通点があるのは、「来歴」です。つまり、「〇〇牧場の牛乳」、「〇〇産」、「〇〇さんが作った野菜」といったことです。こういった来歴を活かしたストーリー構築が大切です。来歴をうまく使うことで話題性も出てきますし、生活者の料理に対するこだわりや興味も出てくるでしょう。ストーリー性のある食材や商品は選ばれやすくなると思います。

「お守りのような商品」に対する一定のニーズあり

新規顧客の獲得や継続という点で、アドバイスはありますか?

それぞれの商品のヘルスベネフィットに応じた事業構造を考えるしかないと思います。例えば、ダイエットや美肌などは、成功しても失敗しても継続率はあまり期待できません。といっても、ダイエット商品がNGというわけではなく、常に一定の需要層はいます。ただ、なかなかリピートはしないため、新規獲得を常に考えなければいけません。一方で、「お守り的な商品」というものがあり、その商品やその企業のファンになれば、継続しやすくなります。実際にロングセラーで売れているものは、ほとんどお守り的な商品だと思います。いわゆる「健康維持・増進」という意味で、健康に関する悩みは特にないが今の状態を維持したい人向けのお守りです。ちょっと体力が落ちてきたかな、年もとってきたし、というとき、今の状態を維持したい人にニーズがある商品ですよね。

「健康維持・増進」に特に関心がある健康セグメントはどこでしょうか。

「健康ストイック層」、「健康コンシャス層」、「コツコツ健康層」が関心を持っているヘルスベネフィットの一位は、「健康維持・増進」です。膝関節の痛みといった特定の悩みではなく、「今の状態を維持・増進」が上位にきています。逆に「トレーニング大好き層」では「体力増強・筋肉増強」が、「健康無関心層」では「肩や首筋のコリや疲労回復」が上位に来ます。この2つの層の関心が「健康維持・増進」ではないところも面白いと思います。

セグメントに応じたアプローチの重要性

Vol.1から続けてデータを取ることで、継続してわかってきたことはありますか?

まず、『ウェルネストレンド白書』の特徴のひとつである「7つの健康セグメント」分類にブレがないことがわかりました。従って、年齢や性別で一律にこうだと決めるわけではなく、健康セグメントに応じたアプローチの仕方があると思います。マーケティング戦略で取り違えてはいけないことは、「トレーニング大好き層」が関心を持つものと、「健康ストイック層」や「健康コンシャス層」が関心を持つものは、そもそも違うと考えたほうがいいことです。特に「トレーニング大好き層」は目新しいものに対する関心が非常に高いのですが、そういった商品や成分は市場規模がまだそれほど大きくありません。あえてそこを追求することはビジネスとして妥当なのかを別途考える必要があります。また、情報アクセス源やアクセス時間帯ひとつとっても、健康セグメントごとによる違いがみられます。

そのほかには、健康関心度がナチュラル志向と必ずしもマッチしていない点も挙げられます。例えば、添加物が多少入っていても機能性の高さを評価する人もいれば、機能性よりもナチュラルであることを大切にする人たちもいます。食品添加物イコール悪という意識が少しずつ変わってきている状況もみられますから、それぞれの意識や考え方によってアプローチの仕方も変わってくると思います。

今回の白書の有効な活用法について教えてください。

Vol.3に限らず、商品開発やマーケティングを進めていくにあたって大切なことは、消費者の本当のニーズを突き止めていくことだと思います。そのためには、ターゲット、つまり商品を使って頂きたい方々の価値観、行動様式、情報へのアクセスといったところまで踏み込んでみていく必要があります。この『ウェルネストレンド白書』には、いわゆるサマリーレポート的な要素もあります。これをうまく活用して頂き、何か仮説を作りさらなる詳細調査をすることで、成功確率がより上がると思います。

武田 猛 氏 プロフィール

株式会社グローバルニュートリショングループ代表取締役。18年間の実務経験と18年間のコンサルタントとしての経験を積み、36年間一貫して健康食品業界でビジネスに携わる。コンサルタントとしては国内外合わせて700以上のプロジェクトを実施。「世界全体の中で日本を位置付け、自らのビジネスを正確に位置付ける」という「グローバルセンス」のもとに先行する欧米トレンドを取り入れたコンセプトメイキングに定評がある。