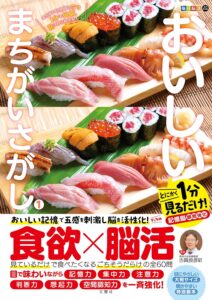

【注目書籍】日本人の8割が腸漏れ!? たんぱく質と腸の深い関係に迫る新しい腸栄養学

『絶対に漏らしてはいけない たんぱく質と腸の新常識』が、本書の題名です。漏らしてはいけない……? この言葉が何を指しているのか気になりますが、本書を読み始めるとすぐに「腸漏れ」のことだとわかります。しかし、腸漏れとは?

著者は2人とも、消化器内視鏡専門医。その立場から得られるあまり知られていない腸についての情報が、本書には盛り込まれています。さらに、2人の先生自身が体感しながら、多くの患者さんに試してもらった腸の健康情報が、日常で実践しやすいように説明されています。

「腸漏れ」が、いかに健康に逆行する作用であるかを知れば知るほど、自分の日常を見直したくなるはず。健康になろうとたくさんの情報にアンテナを立ててきた方にこそ、たんぱく質と腸との関係をしっかり理解し、実践してほしい。そのための道標となる一冊です。

腸漏れしている人は老化が進む!?

まず本書では、たんぱく質の大切さが紹介されます。日本人には「お肉が大好き」「魚や大豆からしっかりたんぱく質を摂っています」という方のほうが多く、「たんぱく質の大切さは良く知っている」からこそ、意識的にたんぱく質を摂取している方も多いことと思います。

それなのに、著者のクリニックで行なっている血液検査で栄養状態を解析してみると、たんぱく質不足の人がとても多いのだそうです。その8割がたんぱく質不足! たんぱく質が不足するということは、老化を促進させ、万病の危険があるということです。

では、なぜ摂っているはずのたんぱく質が摂れていないと出るのか? それがリーキーガット症候群。つまり「腸漏れ」が原因なのだそうです。

正常な腸の場合、小腸の粘膜層から消化酵素が分泌されて、胃や十二指腸で消化された栄養をさらに分解して、吸収します。しかし腸漏れが起こると、腸粘膜の細胞と細胞の間にすき間ができ、摂ったはずの栄養が体内に吸収できず、栄養不足を招く……特にたんぱく質は、細胞の原料なのですから、これが不足しているとターンオーバーがスムーズに行われません。

たんぱく質不足は腸漏れの原因になり、その腸漏れのせいで、さらにたんぱく質不足になるわけです。

そう聞くと、自分は腸漏れしていないだろうか、と気になります。しかし、現在、腸漏れを調べる検査方法はなく、内視鏡検査でもわからないそうです。

腸漏れの可能性を推測できるのは、IgG検査(遅延型フードアレルギー検査)、ゾヌリン検査(腸壁細胞の間に存在するたんぱく質であるゾヌリンの量を検査)、オーソモレキュラー栄養解析、腸内フローラ検査(便を検査して腸内細菌の種類や数を調べる)など。ただしこれらは、すべて自費診療になります。

しかし、腸漏れしていない人でも、それを予防する方法や効果のある食事内容を知ることが大切です。本書ではそれを詳しく紹介しています。

腸漏れを改善、予防するには糖質やヨーグルトを控える!?

まず腸漏れしないためには、消化に時間のかかるうどん・ご飯・パンなどを摂りすぎないこと。うどんやご飯などの糖質類は消化に時間がかかり、高血糖を招くため、胃や腸に負担がかかり、腸漏れの原因になるのだとか。著者は実際に内視鏡をのぞくことで、実感していることだと言います。

そんな糖質類もちょっとした摂り方の工夫で、逆にプラスになる方法があります。それが、温かいものではなく冷やして食べること。ご飯や麺を冷ますと“レジスタントスターチ”という成分が増え、胃や小腸では吸収されず大腸まで運ばれます。そこで善玉菌のエサになり、便のかさを増し、便通を促してくれます。

レジスタントスターチを食べた善玉菌がつくり出す“短鎖脂肪酸”という物質は、私たちのからだに有益な効果を及ぼすことも知られています。

また、善玉菌のエサとなるものとして食物繊維をあげ、特に、納豆や海藻などの水溶性食物繊維を多く含む食品をすすめています。食物繊維の有効な摂り方は、同じものばかりでなく、いろいろな食品から摂ることがポイントだそうです。

さらに、腸漏れの原因の一つとして、牛乳、ヨーグルト、チーズなどの乳製品をあげています。「え? ヨーグルトは腸にいいのでは?」。そう思った方も多いはず。

実は、日本人の9割は、乳製品をうまく消化できない“乳糖不耐症”だといわれており、未消化のカゼインが腸内の細胞の炎症を引き起こし、腸漏れの原因になる可能性があるのだとか。

心当たりがあるなら一度乳製品を摂ることをやめて、自分のからだの変化を感じてみることを本書ではすすめています。「お通じは毎日じゃなくなったけど、肌の調子が良くなった」とか、「疲れにくくなった」「胃もたれしなくなった」「集中力が上がった」などの変化があったら、乳製品があなたのからだに合っていなかった可能性があります。

このように、腸漏れを予防する方法は、全身の健康の基本となることばかりなのです。

腸漏れのない腸からたんぱく質を吸収する

腸漏れを治したり予防することができたら、たんぱく質をしっかり体に取り入れること。たんぱく質を効果的に摂り、最大限に生かせれば、ターンオーバーがスムーズになり、若々しく元気に、長寿生活を目指すことができます。

たんぱく質の必要量は、性別や年齢、活動する内容によって異なります。しかもたんぱく質は食べ溜めができないので、一度に食べる量は多すぎても少なすぎてもだめ。必要以上の量を摂ると、内臓に大きな負担がかかってしまいますし、摂取量が少なすぎると、体内でのたんぱく質の合成スイッチが入らないのだそうです。

1食あたりのたんぱく質摂取量の目安は、男性が30〜40g、女性が25〜30gほど。肉100gなら約20g、卵1個なら約6g、納豆1パックなら約8gのたんぱく質が摂れます。

しかし、たんぱく質だけを摂っていても、からだという工場は健康にイキイキと動いてくれません。からだの中では様々な栄養が助け合い、影響しあって、はじめてからだを動かしているのです。

そのため本書の後半では、たんぱく質の合成に必要なアミノ酸やビタミンといった栄養素がどんな食材に含まれているかを紹介しています。たんぱく質とともにビタミンCを摂取すれば美肌作りになりますし、鉄とビタミンB群とともに摂れば疲労対策や老化防止になります。

また、たんぱく源の効率的な摂り方として、動物性たんぱくと植物性たんぱくは1:1の割合で摂ることが理想なのだとか。

本書では、動物性として卵、植物性として納豆をすすめています。どちらも栄養的に優れているだけでなく、卵は大腸ポリープの予防が、納豆は血栓の予防ができるというのがその理由。肉や魚介を中心に、プラスアルファとして卵と納豆、野菜類を摂り入れることで、たんぱく質や食物繊維の摂取量を増やすといった、腸思いの食生活が提案されています。

しかし、どんな工夫も「腸漏れのない腸」だからこそ、摂れば摂っただけの働きが期待できるのです。

まずは腸漏れしないからだを目指す。そして、たんぱく質をはじめ、様々な栄養をしっかり吸収して、それぞれの働きをしてもらう。そんな効率のいいからだ作りを目指せる一冊です。

【書籍情報】

『たんぱく質と腸の新常識 絶対に漏らしてはいけない 新しい腸活とたんぱく質の正しい摂り方』(平島徹朗・秋山祖久著/Gakken)