Fatigue that causes aging 老化の元となる疲労

体からのアラームが止まらない 今、日本人が疲れている!

「疲労」は体からのアラーム

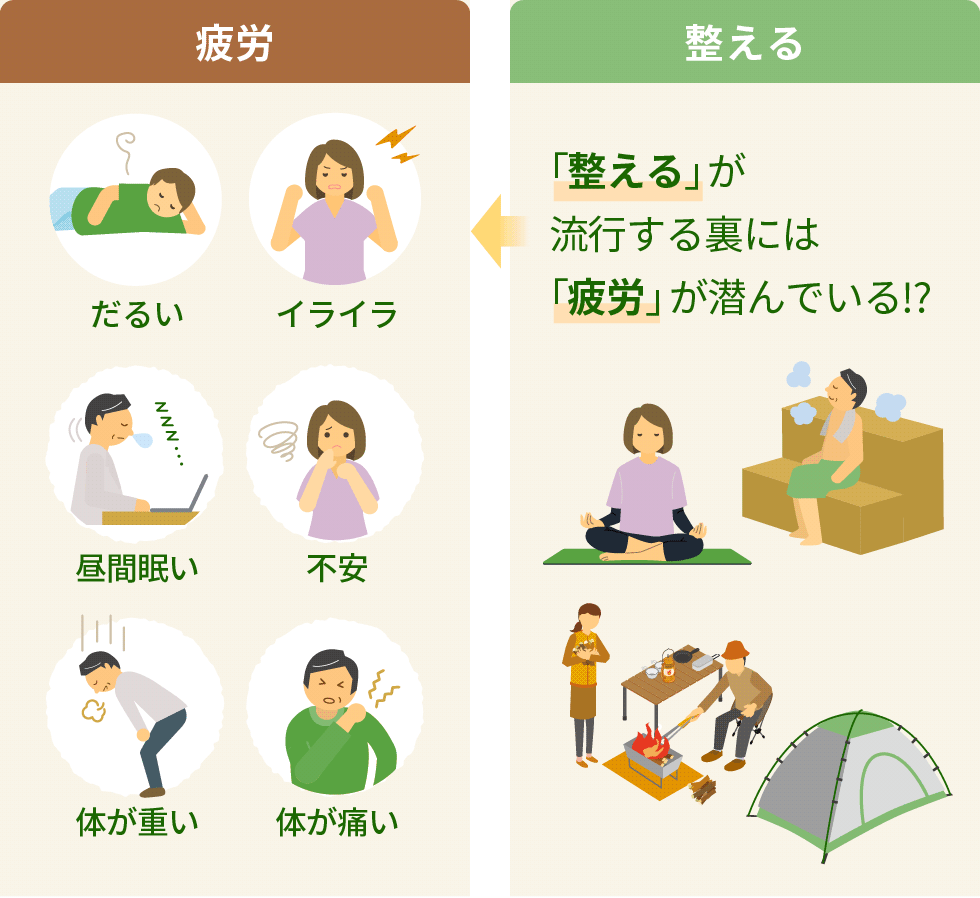

コンディショニング意識の裏に、疲れあり?

「疲労」とは活動能力が落ちて疲れを感じていることで、「疲労感」は疲労を自覚する感覚です。多くは不快感や活動意欲の低下を伴い、本来の自分のコンディション維持が難しい状態で、疲れの度合いが強く長く続くほど、慢性疲労や病気に近いといえます。

疲労は、痛みと発熱と共に人間に備わる3大生体アラームの一つで、体調が悪くなっていることを知らせる危険信号でもあります。痛みや発熱があれば治療したり体を休めるように、疲れたときにも何かしらの対策を立てて休養を取る必要があるのです。

近年、サウナやキャンプ、ヨガやマインドフルネスなどコンディションを整える系のアクティビティが人気を博しています。その裏には、疲労(疲労感)という大きな問題が隠れているのではないでしょうか。

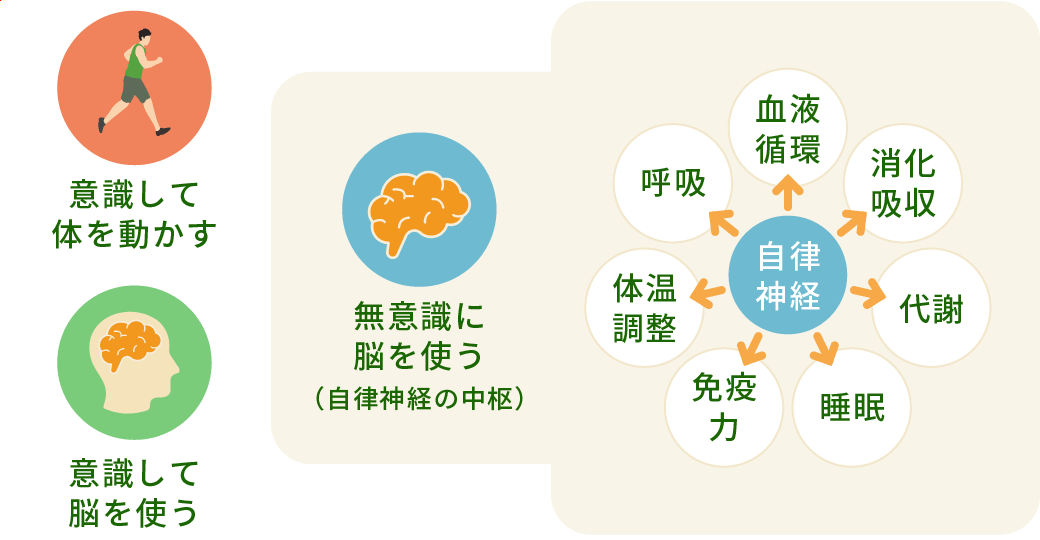

疲労は脳から始まる!? 自律神経との関係

「脳が関わらない「肉体疲労」はない

脳では常に自律神経が働いている

疲労は体の活動によって生じる「肉体的疲労」と脳の活動によって生じる「精神的疲労」に大別されますが、私たちが常日頃感じる疲労のほとんどに精神的疲労が含まれています。体を動かすためには脳の運動指令系が働いているため、体の活動が起こす疲労は肉体的疲労にとどまらないことが多々あるのです。

また、脳を使う活動には「自律神経」の働きもあります。自律神経は生命を維持するために、眠っているときも、ご飯を食べているときも、常に働いており、無意識のうちに脳で体の各器官や組織を調節して身体機能を一定に保っています。心臓が動く、食べたものを消化する、暑い夏に発汗して体温を下げる、寒い冬に血管を収縮させて、体温を保つといった働きも、自律神経によるものです。つまり、身体的活動や身体への環境負荷で肉体疲労を起こしているときにも自律神経は働いており、脳の疲労は必ず生じています。

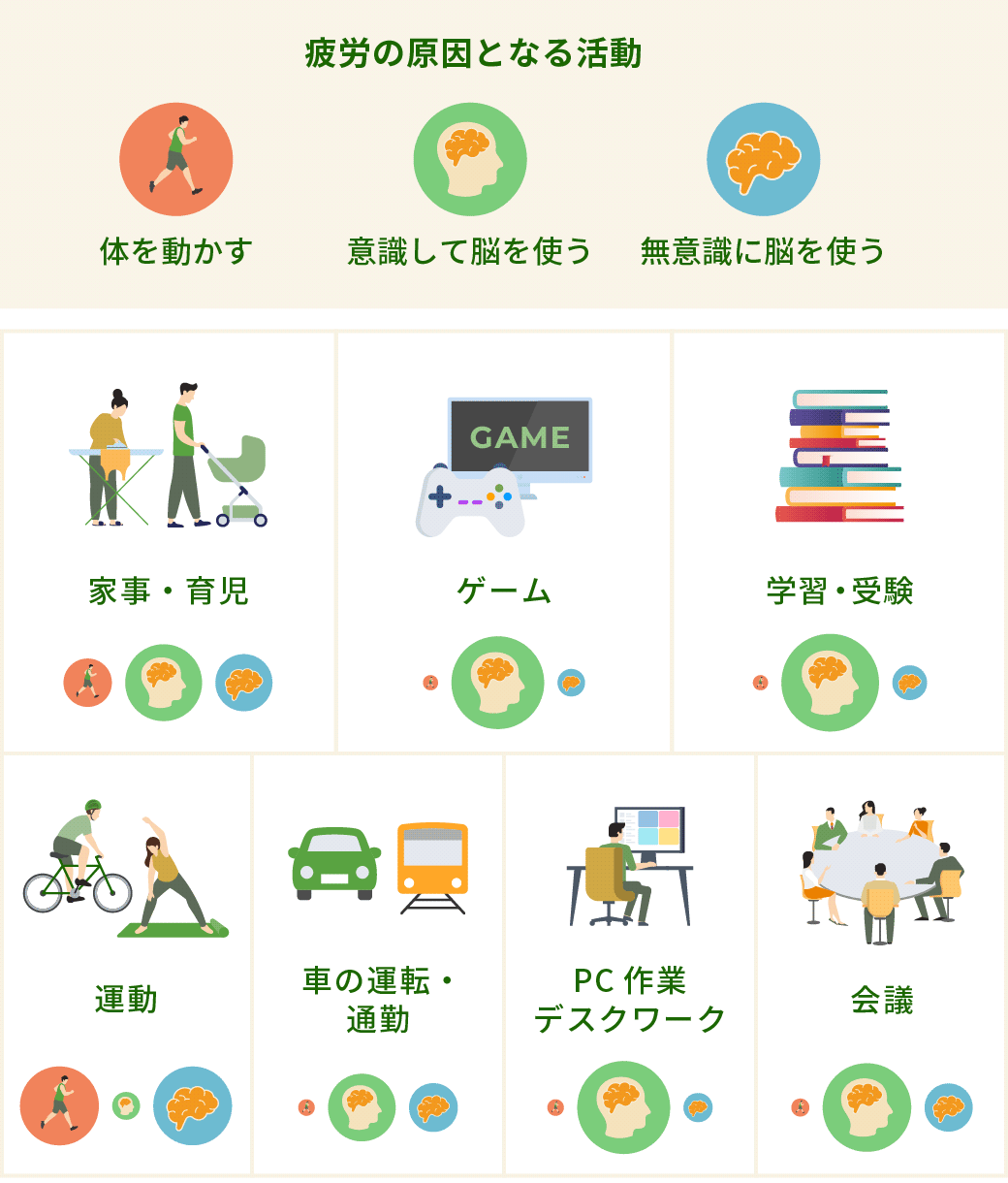

日常生活で疲労の原因となる活動や負荷

日常生活の疲労は、ほとんどが脳の疲労から

勉強も運動も自律神経への負荷が大

日常生活の中で生じる疲労は、主に脳の疲労が元となっています。人間関係の悩みや受験のプレッシャーといったものだけでなく、車の運転、デスクワーク、家事や子育てなどは意識的に脳を使う活動です。加えて、無意識に脳を使う自律神経も働いています。

一方、運動や肉体労働といった身体的活動でも無意識下では自律神経が活躍しています。自律神経は身体的活動の強度に応じながら、呼吸や心拍、体温などの調節をしており、身体的な負荷が大きくなればなるほど、自律神経の中枢である脳の負担も大きくなります。

精神的疲労であれ、肉体的疲労であれ、毎日の暮らしの中で感じる疲労・疲労感は、脳のオーバーワークを原因とする脳の疲労が本質といえます。