冬の風邪と感染症

生活者調査 冬季に感染症が増える理由 風邪予防の

ためには

冬季に感染症が増える理由

冬の風邪の原因となるウイルス

「風邪」とは、のどや鼻の粘膜に炎症が生じ、熱や痛み、せきやくしゃみを伴う症状の総称。風邪の原因のうちによるものであり、細菌やその他の要因によるものは1〜2割程度にとどまります。

※ウイルス…ほかの生物の細胞に入り込んで増殖。風邪の原因ウイルスは200種類以上あり、それらに対応する薬を開発することは難しい。

※細菌…単細胞の生物で、栄養や水があれば自分で増殖できる。抗菌薬が有効。

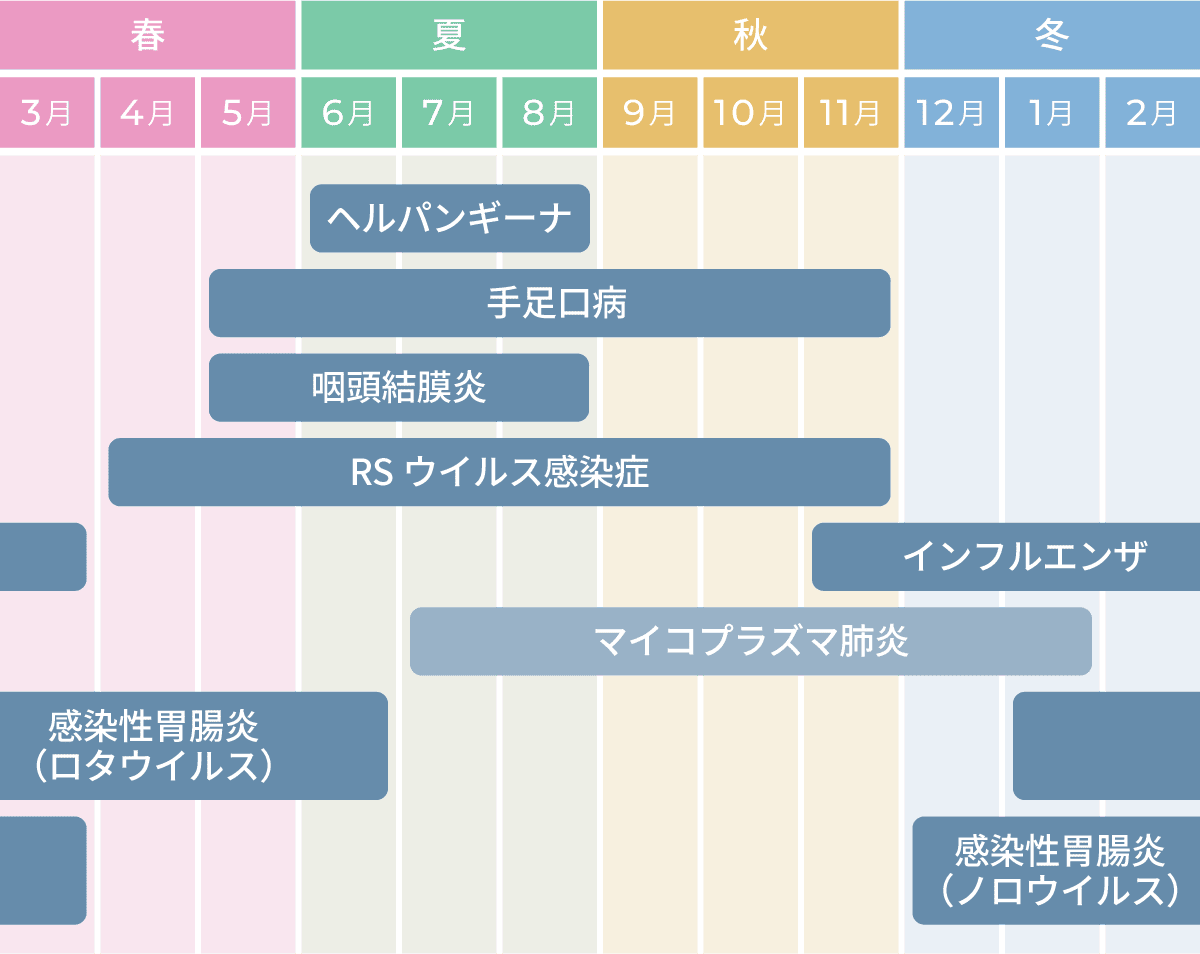

様々な感染症の原因となるます。そのためウイルスの種類ごとに流行期があります。湿気と高温を好む代表的なウイルスとしては、咽頭結膜炎を引き起こすアデノウイルス、手足口病やヘルパンギーナの原因となるエンテロウイルスなどが知られています。秋から冬にかけての季節には、ライノウイルスやRSウイルスなどが風邪の主な原因となります。冬の乾燥した空気を好んで流行する感染症の代表例としては、インフルエンザやマイコプラズマ肺炎(細菌性)、感染性胃腸炎(ロタウイルスやノロウイルス)などが挙げられます。

季節性感染症の種類と流行しやすい時期

出典:厚生労働省「感染症情報」(2025年9月11日時点)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

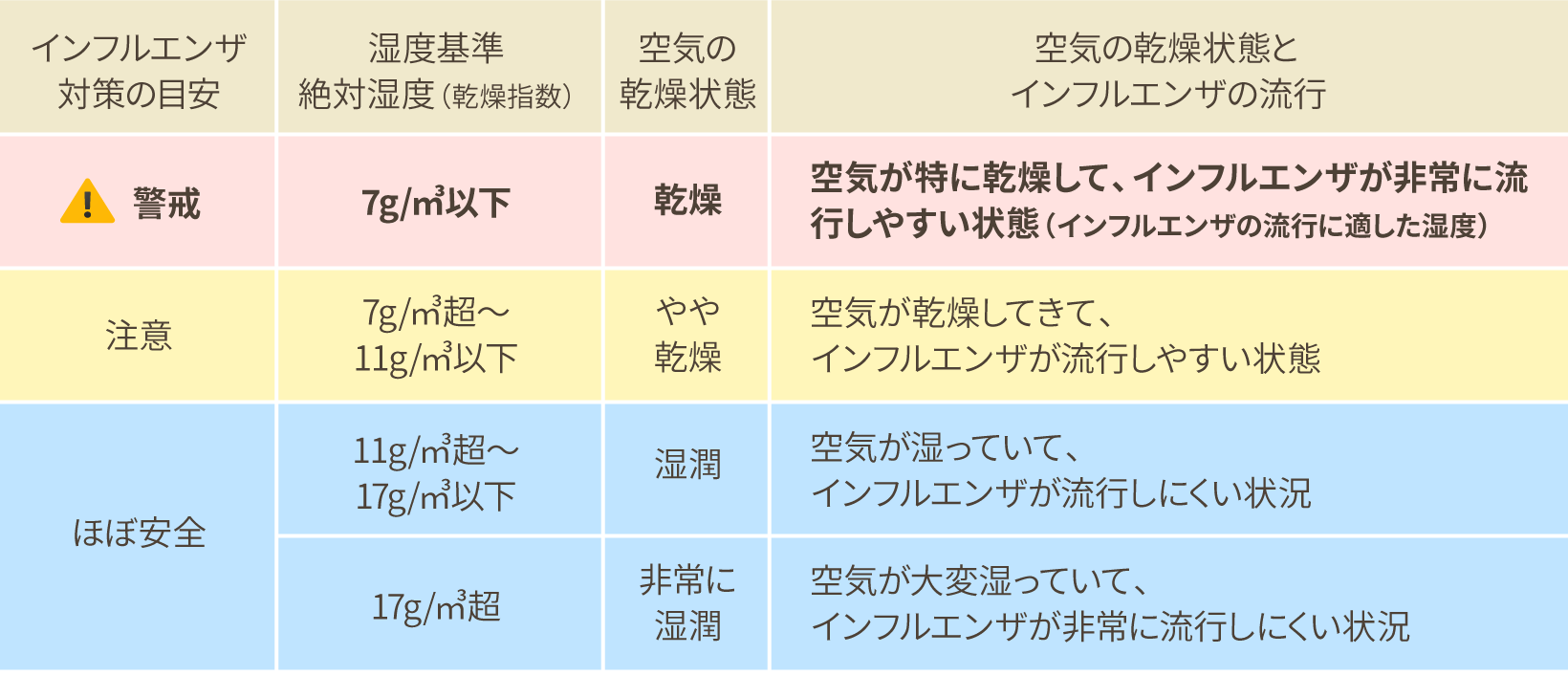

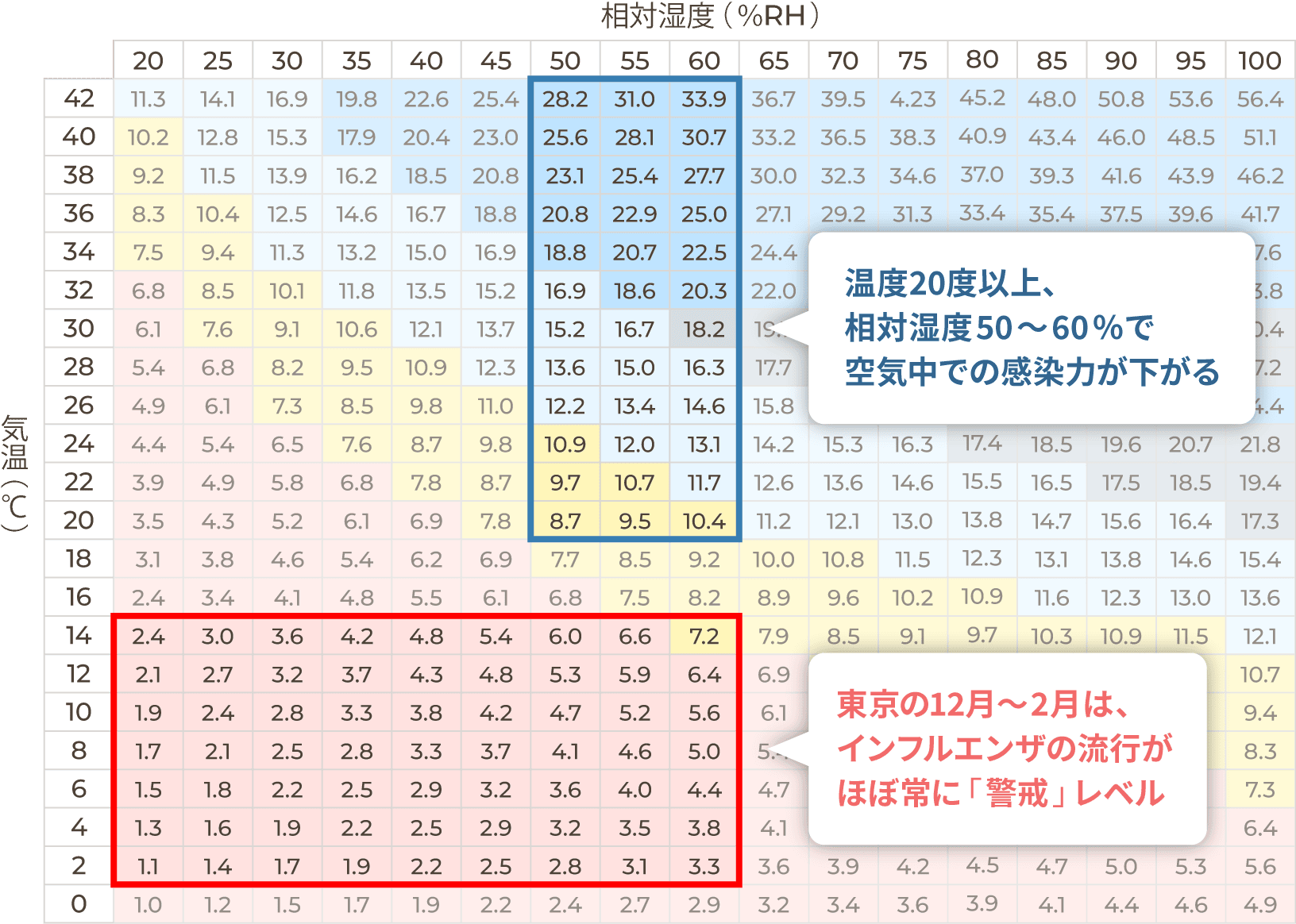

インフルエンザウイルスは冬季に活発化

冬の感染症の代表といえばインフルエンザですが、冬は空気の湿度が低下することでインフルエンザウイルスが飛散しやすく、活発化します。1961年に研究者のG.J.ハーパー氏が「」ということを突き止め、それを下回る冬に流行しやすいことが裏付けられました。さらにその後の日本人による研究では、空気中の水分量を示す「絶対湿度」が7g/㎥以下の環境では、インフルエンザウイルスの約20%が生存するとされ、流行しやすい状態となることがわかりました。一方で、絶対湿度が17g/㎥まで高まると、インフルエンザウイルスは生存できなくなり、これを境に流行が収束に向かうと考えられています。

出典:Harper,G.J.:Airborne micro-organisms: survival tests with four viruses. J. Hyg., Camb.59,479-486,1961

庄司眞, 片山弘毅:季節性インフルエンザの流行と絶対湿度(2)-亜熱帯地方の沖縄県の季節性インフルエンザ-. 臨床と研究, vol.88,No.2, 119(257)-126(264),2011.

空気の乾燥状態と季節性インフルエンザの流行

出典:一般財団法人 宮城県地域医療情報センター ホームページ :全国インフルエンザ流行予測. http://www.mmic.or.jp/flu/mikata.html より転記、一部追記.

絶対湿度とインフルエンザの流行

出典:気象庁 2022年12月ー2023年2月、2023年12月ー2024年2月、2024年12月ー2025年2月の、月ごとの平均気温と湿度の範囲 https://ds.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php?prec_no=44&block_no=47662&year=2023&month=&day=&view=a2