04認知症コラム

認知症基本法とは?成立した背景や目的、基本施策を簡単に解説

2024.05.17

認知症基本法は、2023年に成立・交付され、2024年1月1日から施行される新法です。認知症の人が尊厳と希望を持って暮らすことを目的としてつくられました。認知症基本法の理念や基本施策、施行により国民が果たすべき事柄、どのように社会が変わるのかなどについてわかりやすく解説します

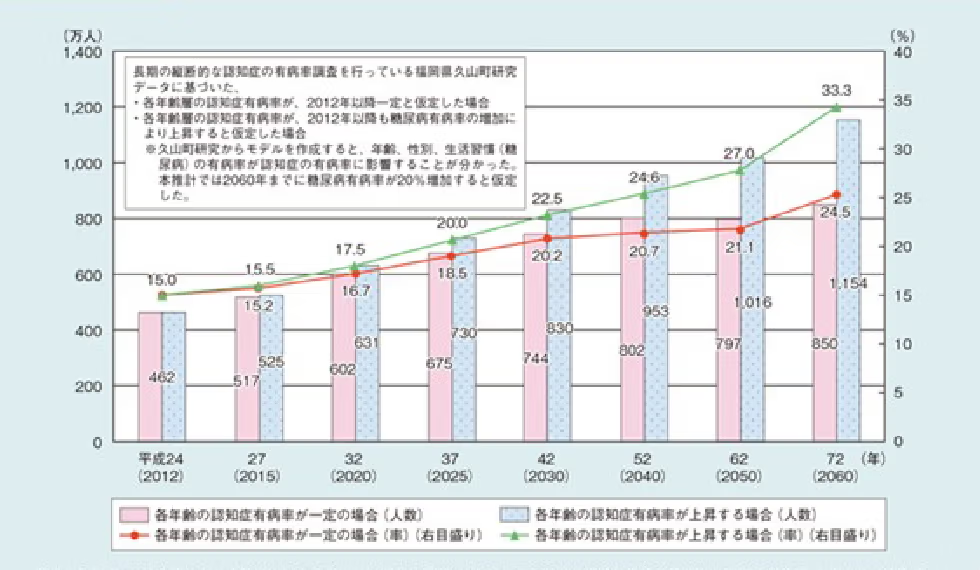

65歳以上の認知症患者の推定者と推定有病率

出典:内閣府「平成29年版高齢社会白書」

背景

日本は少子高齢化が進み、2019年時点、65歳以上の人口が総人口の28.4%を占めています。今後も高齢化は進み、2036年には65歳以上の人口は総人口の33.3%、2065年には38.4%に達すると考えられています。

高齢化が進む中、高齢者によくある疾病の患者も増加することは必至です。中でも罹患率の高い認知症患者は、2025年には高齢者の5人に1人の割合になると推定されています。認知症の人にとって生きやすい社会にすることは、早急に対応すべき課題といえるでしょう。

出典:内閣府「令和2年版高齢社会白書(全体版) 1 高齢化の現状と将来像」

目的

認知症基本法は、認知症の人が尊厳を保持し、希望を持って暮らすことを目的としてつくられた法律です。国・地方公共団体などの責務を明らかにし、認知症予防のための活動を含む認知症対策を計画的に推進するための基本となります。

また、認知症の人を含めた、すべての国民が、人格と個性を尊重して支え合う共生社会を実現するための礎としての役割も果たします。

「認知症基本法」の7つの基本理念

認知症基本法では、認知症を「アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態(認知症基本法 第2条)」と定義しています。以下を基本理念として、認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らせるように認知症施策を行うことが必要とされています。

- 基本理念 本文

-

- 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること。

- 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができるようにすること。

- 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができるようにすること。

- 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供されること。

- 認知症の人に対する支援のみならず、その家族その他認知症の人と日常生活において密接な関係を有する者(以下「家族等」という。)に対する支援が適切に行われることにより、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができるようにすること。

- 認知症に関する専門的、学際的又は総合的な研究その他の共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備すること。

- 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われること。

出典:e-Gov 法令検索「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」

- 7つの基本理念

-

- 本人の意向尊重

- 国民の理解による共生社会の実現

- 社会活動参加の機会確保

- 切れ目ない保健医療・福祉サービスの提供

- 本人家族等への支援

- 予防・リハビリテーション等の研究開発推進

- 関連分野の総合的な取り組み

出典:郡山市「『共生社会の実現を推進するための認知症基本法』の概要」

認知症基本法の理念は、認知症の人の基本的人権を尊重し、尊厳ある暮らしを実現するために必要な事柄です。周囲の人々だけでなく、地域・国全体が認知症の人を支え、より安心して暮らせる社会にすることが求められています。

「認知症基本法」の主な基本施策

認知症基本法では、具体的な施策についても定めています。基本施策のうち、主なものを見ていきましょう。

認知症の人に関する国民の理解の増進 認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進 認知症の人の社会参加の機会の確保 認知症の人の意思決定支援および権利利益保護 保健医療・福祉サービスの提供体制の整備 相談体制の整備 研究の推進 認知症の予防に関する取り組みの推進

認知症の人に関する国民の理解の増進

- 国民が、共生社会の実現の推進のために必要な認知症に関する正しい知識および正しい理解を深められるようにする施策

認知症の人が安心して暮らせる共生社会をつくるためには、国民全体が認知症についての理解を深め、正しい知識を持つことが必要です。学校教育や国・自治体広報、メディアなどのさまざまな媒体を通して、認知症についての知識・理解を深める運動を展開することが求められます。

認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進

- 認知症の人が自立し、安心して他の人々とともに暮らすことのできる安全な地域づくりを推進するための施策

認知症の人が自立した生活を安全に送るためには、社会全体のバリアフリー化が必要です。施設や歩道の段差をなくすだけでなく、製品やサービスなども使いやすさを追求したものを開発・普及し、バリアフリー化を促進させることが求められます。

国や地方公共団体などは、認知症の人の自立した日常生活・社会生活のために、認知症の人にとって利用しやすい製品やサービスの開発や普及の促進など、その他の必要な施策を行います。

認知症の人の社会参加の機会の確保

- 認知症の人が生きがいや希望をもって暮らせるようにするための施策

脳を活発に働かせることで、認知症の進行をある程度抑えられる可能性があります。健康な状態を長くするためにも、また、認知症の人が生きがいと希望を持って暮らすためにも、本人の意欲と能力に応じた社会参加が必要です。雇用の継続だけでなく、円滑な就職を実現するための施策が求められます。

認知症の人の意思決定支援および権利利益保護

- 認知症の人の意思決定の適切な支援および権利利益の保護を図るための施策

認知症が進行すると判断能力が低下し、自分で意思決定することが困難になることがあります。認知症の人が行った意思決定に関しては法的に無効とされるケースもあるため、周囲が認知症の人の意向を正しく理解し、意思決定を支援し、権利を保護する仕組みをつくることが必要です。そして、認知症になったとしても「本人の意思・意向」を守った暮らしをできるようにします。

保健医療・福祉サービスの提供体制の整備

- 認知症の人が居住する地域によらず状況に応じた適切な医療を受けるための施策

- 認知症の人に良質で適切な保健医療・福祉サービスを切れ目なく提供するための施策

- 個々の認知症の人に応じた良質かつ適切な保健医療・福祉サービスを提供するための施策

認知症になった後でも安心して生活するためには、医療サービスや福祉サービスをスムーズに受けられる環境構築が必要です。認知症になると詐欺被害に遭うケースも想定されるため、資産を守るためにも金融機関が預金者の口座を凍結することがあります。口座凍結により、必要なサービスを受けられないといった事態を回避するためにも、認知症の人の福利に役立つ仕組みづくりが求められます。

相談体制の整備

- 認知症の人、またその家族等からの相談に対し、個々の状況に配慮しつつ総合的に応じるための必要な体制の整備

- 認知症の人、また家族等が孤立することがないようにするための施策

認知症についての相談先がないことで、認知症の人やその家族が悩みを抱えたままになるでしょう。すると、精神的・身体的な不調が生じたり、社会から孤立したりする可能性があります。そのため、認知症に関する悩みを相談できる体制を整備・強化して、認知症の人やその家族が安心して相談できる体制づくりも必要です。

研究の推進

- 認知症の解明、予防、診断・治療、リハビリテーションや介護方法などの基礎研究・臨床研究・成果の普及を行う

- 認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方、他の人々と支え合いながら共生できる社会環境の整備等の調査研究、成果の活用などを進める

認知症にはさまざまな種類があり、症状や進行速度などが異なります。完治できる治療薬や療法がない認知症も多く、治療やリハビリ方法などの確立のために研究が必要です。認知症の人が希望を持って暮らすためにも、今後もさらなる研究が求められているといえるでしょう。

認知症の予防に関する取り組みの推進

- 希望する者が科学的知見に基づいて予防に取り組めるための施策

- 早期発見、早期診断および早期対応の推進のための施策

認知症になった後の対応だけでなく、認知症にならないように予防策を見つけることも重視されています。現段階では、脳を活性化し続けることや運動、健康的な食生活などが認知症予防に効果があるとされています。認知症に早期対応するためにも、予防に対する取り組みの推進が必要です。

「認知症基本法」の成立を受けて求められること

認知症基本法の成立は、わたしたちの生活にも影響をおよぼします。求められる事柄を政府と地方公共団体、国民に分けて紹介します。

国・政府が行うこと

認知症施策を実施するために、法整備や財源確保が必要です。また、内閣に認知症施策推進本部を設置し、基本計画の策定・実施を推進することも同時並行で進めていかなくてはなりません。なお、基本計画の策定にあたっては、認知症の人やその家族などによって構成される関係者会議を本部に設置し、意見を聞いて進めていきます。

地方公共団体に求められていること

認知症基本法の基本理念に基づいた施策を計画し、実行することが必要です。国民や民間サービスの提供者が基本理念に基づいた行動に着手しやすくするためにも、まずは地方公共団体が主導的に動くことが求められます。そうすることで、認知症に対する理解が深まり、社会全体が一体となって認知症対策を推進することが可能となるでしょう。

国民に求められていること

認知症に対する理解と知識を持つことは、国民一人ひとりに求められています。高齢者の5人に1人が認知症になる可能性があるという事実を踏まえ、認知症に対する当事者意識を持つことが重要です。自分自身や身近な人々が将来的に認知症になる可能性を認識し、その対策を考えるきっかけとなるでしょう。

「認知症基本法」の成立によって何が変わるのか

認知症基本法の成立により、何かが急激に変わるわけではありません。認知症基本法はあくまでも具体的な施策の策率・推進のためのベースとなるもので、それ自体が特定の行動を規定するものではないからです。

しかし、国や地方公共団体、各種機関の施策を見つつ、当事者意識を持って認知症を理解することは、すべての国民に求められていることは確かです。社会の動きや政策にも注目し、認知症の人との共生社会を目指していきましょう。

共生社会の実現を目指す認知症基本法についての理解を深めよう

2024年から施行された認知症基本法は、認知症の人が希望を持って暮らすための基本方針をまとめた法律です。近い将来、高齢者の5人に1人は認知症になると予測されています。すべての国民が当事者意識を持って認知症を捉え、認知症の人との共生社会を実現するためにも、認知症基本法について理解を深めていきましょう。