04認知症コラム

認知症高齢者の日常生活自立度の基本│判定基準から施設に入居する流れまで

2025.08.29

認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の程度を踏まえた日常生活の自立度を5段階で評価したもののことです。この評価は、要介護度を決める際にも使われます。この記事では、判定基準や判定後に入所できる施設について解説します。また、入所までの流れについても紹介するので、ぜひご覧ください。

目次

要介護認定の関わり

- ランクⅠ(ひとり暮らしが可能なレベル)

- ランクⅡ(誰かが注意していれば在宅生活が可能なレベル)

- ランクⅡa

- ランクⅡb

- ランクⅢ(日常生活に介助が必要なレベル)

- ランクⅢa

- ランクⅢb

- ランクⅣ(常時介護が必要なレベル)

- ランクM(専門医療を必要とするレベル)

受けた方が入れる施設 認知症高齢者が施設に入居するまでの流れ 日常生活自立度と要介護度についての理解を深めておこう

認知症高齢者の日常生活自立度をわかりやすく解説!

高齢者の認知症の程度を踏まえて

日常生活の自立度を表すもの

認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の程度を踏まえて、日常生活の自立度を評価したもののことです。

日常生活自立度を判定するのは、対象者が居住する市区町村から派遣される認定調査員です。調査員が対象となる認知症患者本人や家族から聞き取った内容や、主治医の意見書をもとに判定します。

認知症高齢者の日常生活自立度は、意思疎通の程度や行動、生じている症状、介護を必要とするかどうかによって「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」「M」の5つの段階で評価します。最も自立度が高いのは「Ⅰ」で、認知症の症状はあるものの、ほぼ自立した生活が可能な状態です。

一方、自立度が最も低いのは「Ⅳ」で、認知症の症状や行動が日常生活に影響をおよぼし、常に介護が必要な状態を指します。また、「M」は、せん妄や自傷行為などの精神症状に起因する問題行動が見られる状態です。

認定症高齢者の日常生活自立度が用いられる場面

介護保険を受けるとき(要介護認定の実施時)

介護保険の被保険者は、基本的に65歳以上で要介護認定を受けた時から介護保険を受けることが可能です。

介護保険を申請すると要介護認定が実施され、認定調査員が本人やご家族へ聞き取り調査を行います。認知症の方の場合、認知症高齢者の日常生活自立度が要介護認定の判定材料の一つです。認知症高齢者の日常生活自立度が低いと判断されるほど、要介護度は高くなる傾向にあります。

出典:厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ) 」

施設への入所を検討するとき

要介護認定の判定材料である認知症高齢者の日常生活自立度は、施設への入所を検討する際に関係する場合があります。

認知症の高齢者が入所できる施設にはさまざまな種類があります。そして、それぞれに入所要件があり、その要件に要介護度が含まれていることが多いです。要介護度が高い方を対象にしている施設や、逆に低い方を対象にしている施設もあります。

認知症高齢者の日常生活自立度と

要介護認定の関わり

要介護認定とは

要介護認定とは、介護サービスをどの程度必要とするか判断することです。客観性と公平性を保つためにも、コンピュータと保健医療福祉の学識経験者による二段階で判定を実施します。

判定のベースとなるのが、市区町村の認定調査員による聞き取り調査です。対象となる方の居宅などを訪問し、以下の内容を聞き取ります。

- 要介護認定の認定調査員による聞き取り項目

-

- ① 基本調査

- ② 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

- ③ 認知症高齢者の日常生活自立度

認知症高齢者の日常生活自立度は要介護認定の一つの判断材料

要介護認定をする際に同時に認知症高齢者の日常生活自立度が判定されます。これは、日常生活自立度が要介護認定の判定材料の一つとなるためです。

認知症高齢者の日常生活自立度が重度になればなるほど、要介護度が高くなる割合が増えます。要介護認定は介護保険の割合を決める要素でもあるため、日常生活自立度のような客観的な物差しを用いて慎重に判断する必要があります。

認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準

| ランク | 判定基準 | |

|---|---|---|

| Ⅰ | 認知症ではあるが、日常生活はほぼ自立している | |

| Ⅱ | 日常生活に支障を来たす症状や行動、意思疎通の困難さはあるが、注意して見守り、介助する者がいれば自立できる | |

| a | 上記のような問題行動が家庭外で見られる | |

| b | 上記のような問題行動が家庭内でも見られる | |

| Ⅲ | 日常生活に支障を来たす症状や行動、意思疎通の困難さが時折見られ、介護を必要とする | |

| a | 上記のような問題行動が日中を中心に見られる | |

| b | 上記のような問題行動が夜中を中心に見られる | |

| Ⅳ | 日常生活に支障を来たす症状や行動、意思疎通の困難さが頻繁に見られ、介護を常時必要とする | |

| M | 著しい精神症状や問題行動、重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする | |

出典:厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

認知症高齢者の日常生活自立度は、「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」「M」の5段階で評価をします。それぞれのランクの基準について解説します。

ランクⅠ(ひとり暮らしが可能なレベル) ランクⅡ(誰かが注意していれば在宅生活が可能なレベル) ランクⅢ(日常生活に介助が必要なレベル) ランクⅣ(常時介護が必要なレベル) ランクM(専門医療を必要とするレベル)ランクⅠ(ひとり暮らしが可能なレベル)

認知症と診断を受けているものの、日常生活にほぼ困らず、ひとり暮らしが可能な状態であればランクⅠと判断されます。特に介助や見守りは必要ではありませんが、認知症であるため、家庭的あるいは社会的に適切なサポートを受けることが望ましいです。

ランクⅡ(誰かが注意していれば在宅生活が可能なレベル)

認知症により、日常生活に支障が出ているものの、誰かが注意していれば自立が可能な状態をランクⅡと判断します。

ランクⅡa

ランクⅡの状態のうち、道に迷うなどの家庭外での問題行動が見られる状態をランクⅡaと判断します。

ランクⅡb

ランクⅡの状態のうち服薬管理やひとりでの留守番ができないなどの家庭内でも問題行動が見られる状態をランクⅡbと判断します。

ランクⅢ(日常生活に介助が必要なレベル)

認知症により、日常生活に支障が出ているだけでなく、介護を必要とする状態をランクⅢと判断します。ランクⅢにおいては、以下のような問題行動が見られます。

- 着替えや食事、排せつが上手にできない、あるいは時間がかかる

- 物を拾い集める・口に入れる

- 徘徊

- 失禁

- 大声や奇声を上げる

- 火の不始末

- 不潔行為、性的異常行為が見られる

ランクⅢa

ランクⅢの状態のうち、問題行動が日中を中心に見られる状態をⅢaと判断します。

ランクⅢb

ランクⅢのうち、問題行動が夜間を中心に見られる状態をⅢbと判断します。

ランクⅣ(常時介護が必要なレベル)

認知症により日常生活に支障を来たす症状や行動、意思疎通が難しい場合が多く、介護を常時必要とする状態をランクⅣと判断します。ランクⅣでも、ランクⅢと同じく問題行動が見られます。

ランクM(専門医療を必要とするレベル)

認知症により、著しい精神症状や問題行動、重篤な身体疾患が見られ、専門的な医療を必要とする状態をランクMと判断します。ランクMでは、妄想やせん妄、興奮、自傷行為、他傷行為などの精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続的に見られます。

認知症高齢者の日常生活自立度の判定の流れ

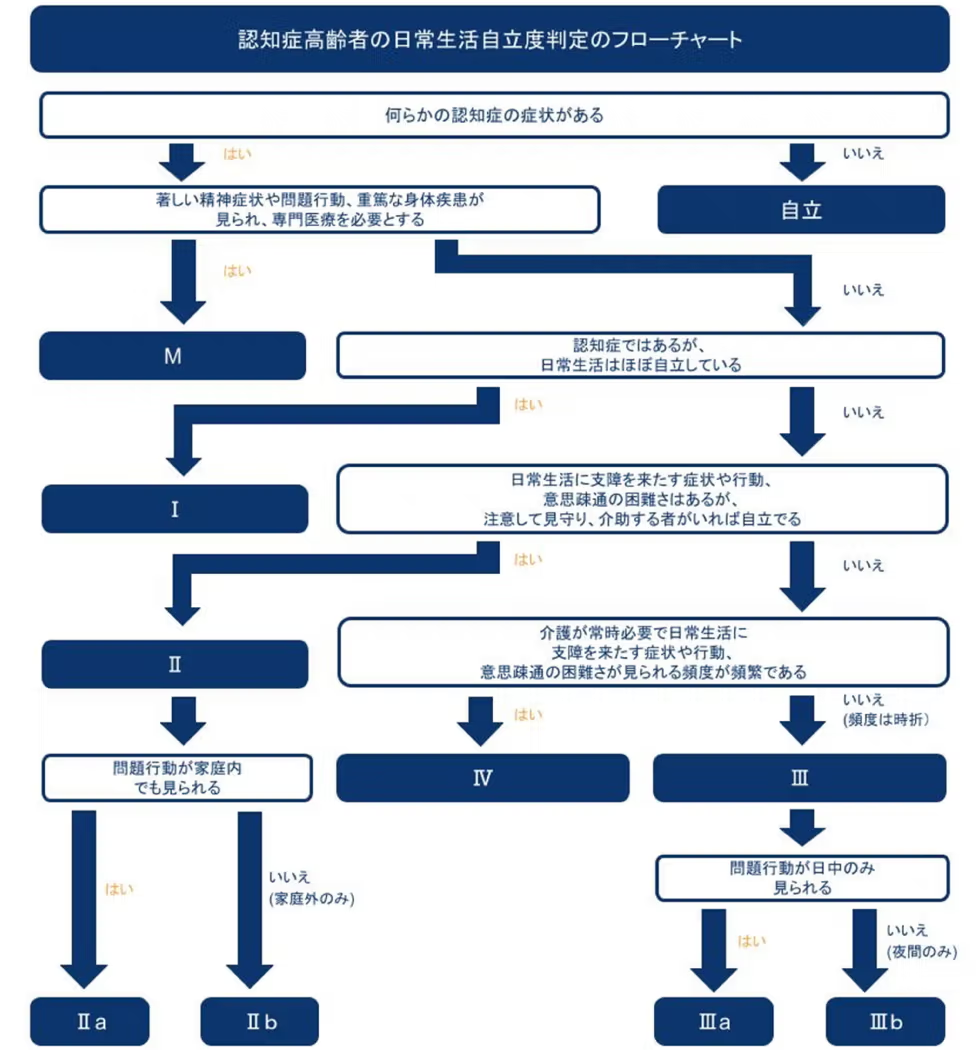

認知症高齢者の日常生活自立度を判定する際、調査員はどのような流れで判定しているか、以下のフローチャートを使って紹介します。

調査員はおおむね下右記の図のような流れで判定しています。

まず前提として、認知症の症状がない人はランクⅠ~Mに該当せず、「自立」となります。 そして、最重度の「M」、最軽度の「Ⅰ」を判定します。顕著な問題行動がみられれば「M」、意思疎通が十分でき、単独で日常生活が可能なレベルは「Ⅰ」です。Ⅱ~Ⅳの判別は難しく、意思疎通困難や介護がどれくらい必要かによって判定が異なります。

認知症高齢者の日常生活自立度判定の際の注意事項

日常生活の自立度の判定には、注意しておくべき事項がいくつかあります。正しい判定を受けるために、以下の点に気を付けましょう。

正しい判定ができない可能性がある

日常生活自立度を判定するのは、あくまでもひとりの調査員であり、人間のすることです。 調査員によって感じ取ることに差があったり、判定を受ける本人が初対面の人を前にして普段と違う振る舞いをしてしまったりする可能性もあります。

また、調査を受ける日の体調が万全ではない場合もあるでしょう。そういった理由から、必ず正しい判定ができるわけではないということを念頭に置いておく必要があります。

聞き取りには家族も同席する

日常生活自立度を正確に判定するため、調査には基本的に家族が立ち会う必要があります。

本人から聞き取った内容がメインで判定をしていきますが、より正確な情報を得るために家族からも話を聞くことが多いです。

また、内容によっては、本人と家族を別にしてそれぞれから話を聞く場合もあります。

日常生活自立度の調査がある時には、ご家族も必ずスケジュールを空けておくようにしましょう。

普段の様子を正しく伝えられるよう準備する

普段の様子をから正しく判断してもらうために、直近1カ月くらいの様子を記録しておき、伝えられるよう準備しておくとよいでしょう。

また、普段ヘルパーさんなどにお手伝いをしてもらっている方の場合は、その方から様子を聞いておくことも重要です。家族と過ごしている時と、家族以外と過ごしている時とでは様子が異なっている場合があります。

さらに、以下のような特別な事項があればそれも含めて伝えられるようまとめておきましょう。

特記事項として伝える症状

暴言、暴行

幻視、幻聴

不潔行為

(排せつ物を触るなど)

異食行動

(食べ物ではないものを口に入れるなど)

認知症高齢者の日常生活自立度判定を

受けた方が入れる施設

認知症高齢者の日常生活自立度の判定を受け、要介護度が決まり、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらうと、介護(介護予防)サービスに介護保険が適用されるようになります。施設内外で介護(介護予防)サービスを受けられる主な施設を紹介します。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームとは、常時介護が必要な高齢者向けの施設です。要介護3以上の高齢者を対象とし、在宅復帰できるように日常生活のサポートや機能訓練、療養上の世話などを提供します。なお、要介護3は日常生活のほとんどの場面で介助が必要な状態で、認知症高齢者の日常生活自立度ではランクⅢ程度に相当します。

認知症グループホーム

認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは、認知症患者を対象とした専門的ケアを受けられる施設です。可能な限り自立した日常生活を送ることを目的とし、家庭的な環境と地域交流のもとで日常生活のサポートや機能訓練などのサービスが提供されます。

認知症グループホームでは、原則として要支援2もしくは要介護1~5に認定された方が対象です。ただし、施設によって入所条件が異なることもあるため、事前に確認しておきましょう。また、暴力や奇声・大声などの集団生活が困難になる症状が見られる場合も、入所が難しい可能性があります。

有料老人ホーム

有料老人ホームは、可能な限り自立した日常生活を送るためにサポートや機能訓練を提供する施設です。入所の条件は施設ごとに異なり、要支援・要介護の人から自立できている人までさまざまです。また、要介護度によっては、訪問介護や訪問看護、通所介護、通所リハビリテーションなどの外部サービスも別途受けられます。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは、安否確認サービスや生活相談サービスなどを受けられる高齢者向けの住まいのことです。単身だけでなく夫婦世帯で居住できるものもあります。医師や看護師、医療・福祉サービス事業所の職員などが日中は常駐し、見回りサービスを提供します。入所条件も施設ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。

認知症高齢者が施設に入居するまでの流れ

自立した生活が難しいときや自宅でサポートを受けることが難しいときは、施設への入所を検討できます。ここでは、認知症高齢者が施設に入居するまでの流れを紹介します。

1希望する介護施設を選ぶ

どのような介護が必要か、また、どのような生活を希望するかによって、適切な介護施設を選択します。種類は同じでも、施設によって入所条件や提供されるサービスが異なるため、気になった施設には資料請求を行い、詳細を確認しておきましょう。

2入所条件の確認を行う

取り寄せた資料をもとに、入所条件を詳しく確認します。日常生活の自立度や要介護度などの条件だけでなく、単身のみか夫婦での入居が可能かなども施設によって異なります。入所した後に入所する対象者が辛い思いをすることがないよう、自立度や症状の度合いが適切か確認しておきましょう。

3介護保険の申請を行う

認知症の診断を受け、要介護度の認定をされると、介護サービスや介護予防サービスを受ける際に、介護保険が適用されるようになります。施設によっては要介護度の認定を受けていることが入所条件となることもあるため注意してください。

要介護認定の申請には、介護保険被保険者証が必要です。市区町村の認定調査員による認定調査と、主治医意見書もしくは市区町村の指定医の診察を受けてください。なお、要介護認定の申請から通知は原則30日以内に実施されます。

4介護施設の見学に行く

資料だけではわからない部分も多々あるため、施設の雰囲気やスタッフの様子、他の入居者さん方の雰囲気も確認しておくことが必要です。条件を満たし入所できた場合でも、施設の雰囲気や入居者さん方と合わないと入所者が辛い思いをすることがあります。実際に施設に足を運び、見学しておきましょう。

あらかじめ確認したいことをリストアップしてから、見学するようにしてください。また、施設側の許可を得られるときは、写真や動画を撮影することで、後から思い返しやすくなるだけでなく、見学に行けなかった家族の意見も求めやすくなります。

5必要書類の準備をする

施設入所に必要な書類を準備します。施設に確認すると必要書類を教えてもらえるため、見学の際に問い合わせておきましょう。施設によって異なりますが、健康診断書や主治医からの診療情報提供書などを提出することが一般的です。

6介護施設のスタッフと面談を行う

提出した書類をもとに、入所の事前審査が実施されます。事前審査に通過すると、面談による審査を受けることになります。

面談では、入所希望者の要望や身体状態を確認されます。通常、家族の同席が求められるため、疑問がある場合は面談の際に尋ねるようにしましょう。

7入所審査を受ける

入所希望者の要望を施設側で叶えられないときや、症状の特徴上、施設側でサポートできないと判断されるときは、入所できないことがあります。施設を気に入っていた場合は、「何とか入所できないだろうか?」と施設に尋ねたくなるかもしれません。

しかし、施設に合わないと判断された状態で無理に入所すると、後で辛い状況に陥る可能性があります。無理に入所するのではなく、別の施設探しに意識を向けましょう。

8入所する(審査合格)

入所審査に合格すると、契約へと進みます。契約書や重要事項説明書をもとに施設から説明を受けましょう。書類は膨大な量となりますが、入居後に関わる重要な事柄が記載されているので、面倒に思わず細部までしっかりと読むことが大切です。理解が難しい点や疑問点は、契約するまでに確認しておきましょう。

特にお金に関する事柄には注意が必要です。トラブルを回避するためにも、納得できるまで質問してください。

日常生活自立度と要介護度についての

理解を深めておこう

介護保険の適用を受けて介護サービスや介護予防サービスを利用する場合は、要介護認定を受けることが必要です。認知症高齢者の要介護認定には、日常生活の自立度も問われます。判断基準を理解しておくと、要介護度や要支援度もある程度予測できるでしょう。

認知症は決して珍しい疾病ではありません。誰もが当事者になる可能性があることを理解し、日常生活自立度や要介護度についての理解を深めておくことが大切です。